Genius loci…

Leggenda vuole che a Villa Diodati, qualche decennio prima di Lord Byron, abbia soggiornato John Milton. La fredda cronologia smentisce l’accaduto: l’edificio fu costruito intorno al 1710 e il padre del Paradiso perduto morì nel 1674. L’equivoco, suffragato, pare, da una targa, si deve, probabilmente, alla stretta amicizia tra Milton e un discendente dei Diodati, ma la sua persistenza è da attribuirsi forse ad altro: capita, infatti, che certe leggende, fiorendo sul terreno dell’analogia, finiscano per assumere una ambigua ma inscalfibile plausibilità. Il terreno analogico, in questo caso, investe la genealogia di un immaginario che, interpretando (nemmeno troppo liberamente) il Praz de La Carne la morte e il diavolo nella letteratura romantica,[Romei] origina a partire dall’archetipo del Satana miltoniano per approdare alla figura del vampiro così come lo conosciamo, passando attraverso le cento sfaccettature dell”uomo fatale” magistralmente interpretato sulla scena romantica da George Gordon Byron.

Il Vampiro, il medico e il poeta

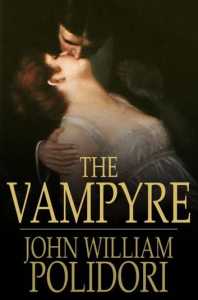

Che Byron fosse una sorta di vampiro energetico lo asseriva già Caroline Lamb, amante dissennata (e ripudiata) del non meno dissennato lord, tuttavia, ci vorrà “il sangue” di John Polidori per saldare (letteralmente e letterariamente) la figura di Byron a quella del vampiro tradizionale, in un gioco di specchi in cui il vampiro folklorico [Di Febo] è destinato a perdere la connotazione del “morto qualunque” per assurgere al ruolo di dandy, e il dandy a perdere l’anima.

Come è noto è proprio a Villa Diodati che a metà giugno del 1816, John Polidori, medico personale di Lord Byron, concepì il racconto Il vampiro, gettando un seme di immaginario che avrà più fortuna e longevità della pur tenace “Creatura” di Mary Shelley, ideata negli stessi giorni tra quelle stesse mura. Le circostanze sono talmente risapute che non è il caso di soffermarvisi; quel che vale un minimo di approfondimento è l’atmosfera, cupa sì, ma non solo secondo gli stereotipi di un romanzo gotico. Non è la famigerata “notte buia e tempestosa” a rendere torva l’aria sulle rive lago di Ginevra, sicuramente non per il giovane John Polidori, tartassato senza tregua dal celebre padrone.

Come è noto è proprio a Villa Diodati che a metà giugno del 1816, John Polidori, medico personale di Lord Byron, concepì il racconto Il vampiro, gettando un seme di immaginario che avrà più fortuna e longevità della pur tenace “Creatura” di Mary Shelley, ideata negli stessi giorni tra quelle stesse mura. Le circostanze sono talmente risapute che non è il caso di soffermarvisi; quel che vale un minimo di approfondimento è l’atmosfera, cupa sì, ma non solo secondo gli stereotipi di un romanzo gotico. Non è la famigerata “notte buia e tempestosa” a rendere torva l’aria sulle rive lago di Ginevra, sicuramente non per il giovane John Polidori, tartassato senza tregua dal celebre padrone.

“Polly Dolly”, come si compiace di chiamarlo il Lord, è impantanato nella sua stessa ambivalenza: affascinato dalla personalità di Byron, dalla sua fama, dal suo talento, non riesce a trattenere l’istinto competitivo verso il poeta e la gelosia che prova per i suoi interlocutori privilegiati (Percy Shelley, su tutti). Sì: perché anche John si sente poeta! E prima di partire al seguito del Leggendario padrone ha forse fantasticato un sodalizio, un’amicizia: la possibilità di brillare; ma Byron, che lo ha assunto per il suo ottimo aspetto e per le sue competenze di medico (il più giovane medico di Inghilterra, laureatosi con una tesi, si badi, sul sonnambulismo), si stanca quasi subito del ragazzo – non sopporta, si dice, la sua acerba arroganza, l’attitudine petulante – e lo trasforma presto in zimbello e bersaglio. Partiti da Dover il 26 aprile 1816, a giugno Polidori, secondo alcune fonti, tenta maldestramente il suicidio, soverchiato dall’umiliazione e da un sentimento nullificante: tutti cercano Byron, vogliono Byron, adorano Byron; il medico, ferito nella ribollente vanità dei vent’anni, si sente “una stella offuscata dall’alone della luna”. Non solo, al pari di svariati conoscenti del Lord poeta, anche Polidori denuncia un senso di svuotamento: come se il carisma del Gran Uomo si alimentasse dell’energia altrui. Sensazione rafforzata, in Polidori, dalla lettura del Glenarvon della già citata Caroline Lamb, che aveva plasmato il suo eroe sul modello di un Byron a tinte fosche: dannato e portatore di dannazione. Quella di Lamb su Polidori non è solo una vaga influenza, prova ne è che il Vampiro del suo racconto si chiamerà Ruthven, il nome di un antenato del suddetto Glenarvon; antenato che, per inciso, era incline a scolar sangue da un teschio impiegato a mo’ di tazza.

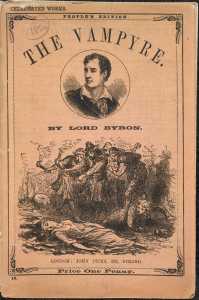

Il vampiro di Polidori ha dunque un nome e un modello che coincidono: in un delirio vittimistico, il medico tartassato si unisce virtualmente all’amante respinta. Ma non basta, in un capovolgimento di ruoli, finisce per vampirizzare a sua volta il volubile padrone; infatti è a partire dal frammento che Byron scrive svogliatamente in quei giorni che il medico prenderà lo spunto per il suo racconto. Frammento che Byron allegherà in appendice al poemetto Mazzeppa, nel 1819. L’ambientazione per metà greca della storia e alcuni snodi de Il vampiro sono palesemente tratti dal frammento byroniano. Ma allora, tra le suggestioni di Lamb e quelle dello stesso Byron, cosa resta di Polidori ne Il vampiro?

Il vampiro di Polidori ha dunque un nome e un modello che coincidono: in un delirio vittimistico, il medico tartassato si unisce virtualmente all’amante respinta. Ma non basta, in un capovolgimento di ruoli, finisce per vampirizzare a sua volta il volubile padrone; infatti è a partire dal frammento che Byron scrive svogliatamente in quei giorni che il medico prenderà lo spunto per il suo racconto. Frammento che Byron allegherà in appendice al poemetto Mazzeppa, nel 1819. L’ambientazione per metà greca della storia e alcuni snodi de Il vampiro sono palesemente tratti dal frammento byroniano. Ma allora, tra le suggestioni di Lamb e quelle dello stesso Byron, cosa resta di Polidori ne Il vampiro?

Non si può negare, Il vampiro ha un sentore di già noto, nell’atmostefera, nel tono generale, nel ricorso a una diffusa stereotipia; è altrettanto inconfutabile, però, che il residuo di originalità del testo di Polidori sia a modo suo rivoluzionario: nelle conclusioni e nell’unilateralità di carattere del suo eroe ematofago. In dettaglio: se per certi tratti Lord Ruthven – ombroso, misterioso, crudele e imperturbabile – sembra convenzionalmente sgusciar fuori da un romanzo nero [Walter Catalano, “Il vampiro innominato”, Pulp] o dall’immaginazione del Byron deteriore, è il suo destino da “impunito” a traslarlo verso l’immortalità. Gli eroi negativi dei romanzi gotici, i protagonisti tormentati dei poemi bayroniani, condannati dal fato o dalla propria coscienza, sono destinati, in qualche modo a espiare (persino il destino di vampiro che viene riservato al Giaurro è inteso da Byron alla stregua di una  maledizione). Lord Ruthven? neanche per sogno! Scanna la fanciulla greca di cui è innamorato il protagonista, Aubrey, e, non pago, in punto di morte, estorce a questi il giuramento di non rivelare a nessuno il suo decesso; infine, forte di questa promessa, seduce, sposa e uccide la sorella del poveretto, così per pura, perversa malvagità venata appena da una punta di spirito di vendetta. Una malvagità fredda per un personaggio senza storia (compare all’improvviso e all’improvviso scompare), ammantato da un’eleganza da dandy. Il suo fascino è quasi privo di carattere: una sorta di facoltà magnetica esercitata senza sforzo. Unici tratti distintivi: elusività, doppiezza e sadismo – la volontà di dannare i deboli (va da sé, tanto meglio se “virtuosi”). Il tipo byroniano, insomma, deprivato di passioni e contraddizioni; l’eroe byroniano svuotato dell’anima.

maledizione). Lord Ruthven? neanche per sogno! Scanna la fanciulla greca di cui è innamorato il protagonista, Aubrey, e, non pago, in punto di morte, estorce a questi il giuramento di non rivelare a nessuno il suo decesso; infine, forte di questa promessa, seduce, sposa e uccide la sorella del poveretto, così per pura, perversa malvagità venata appena da una punta di spirito di vendetta. Una malvagità fredda per un personaggio senza storia (compare all’improvviso e all’improvviso scompare), ammantato da un’eleganza da dandy. Il suo fascino è quasi privo di carattere: una sorta di facoltà magnetica esercitata senza sforzo. Unici tratti distintivi: elusività, doppiezza e sadismo – la volontà di dannare i deboli (va da sé, tanto meglio se “virtuosi”). Il tipo byroniano, insomma, deprivato di passioni e contraddizioni; l’eroe byroniano svuotato dell’anima.

Ruthven non è dotato di canini affilati (benché lasci il marchio dei denti sulle sue vittime) né teme gli specchi, la luce e i crocefissi, ma è vampiro per una sorta di gelida crudeltà biologica (lo è anche prima di esser morto). In sostanza: più un serial killer che un vampiro. E in questo Polidori sembra anticipare suggestioni destinate a coagularsi nell’immaginario prossimo venturo: i mantelli neri che svolazzeranno nella notte vittoriana, sormontati da cappelli a cilindro, e cadenzati dal ritmo terrificante di un bastone da passeggio. Immaginario che troverà in Jack lo Squartatore la sua ombra più compatta e in Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson una sorta di autocoscienza onirica.

Tornando a Polindori, Il vampiro, nato forse per sfida e spirito di vendetta, finisce (con l’impunità di Ruthven) per sciogliersi in resa: tutti soccombono al diabolico Byron. Del resto nell’indubitabile identificazione di John con lo sventurato Aubrey è evidente che il candore e l’ingenua attitudine a fantasticare che il medico accredita anche a se stesso, lo espongono fin dalle prime pagine al destino di vittima. Persino le sorti del racconto finiranno per suffragare i più cupi presentimenti del giovane dottore, quando, due anni dopo una separazione tutt’altro che pacifica, vedrà il suo racconto, dimenticato in un cassetto, pubblicato a nome di George Gordon Byron, il quale a onor del vero cercherà, vanamente, di smarcarsi.

Tornando a Polindori, Il vampiro, nato forse per sfida e spirito di vendetta, finisce (con l’impunità di Ruthven) per sciogliersi in resa: tutti soccombono al diabolico Byron. Del resto nell’indubitabile identificazione di John con lo sventurato Aubrey è evidente che il candore e l’ingenua attitudine a fantasticare che il medico accredita anche a se stesso, lo espongono fin dalle prime pagine al destino di vittima. Persino le sorti del racconto finiranno per suffragare i più cupi presentimenti del giovane dottore, quando, due anni dopo una separazione tutt’altro che pacifica, vedrà il suo racconto, dimenticato in un cassetto, pubblicato a nome di George Gordon Byron, il quale a onor del vero cercherà, vanamente, di smarcarsi.

Conclusa l’esperienza byroniana, Polidori, carico di debiti di gioco e incapace di trovare un posto nel mondo, si suicida, a venticinque anni, nel 1821. Tre anni dopo toccherà a Byron morire di febbri reumatiche a Missolungi, dove si trova a combattere per la causa dell’indipendenza greca. Leggenda (o verità?) vuole che il cuore del poeta sia sepolto in Grecia. Estrema scelta romantica? Oppure i greci, che la sapevano lunga sui vampiri (Vrykolakes!) [Di Febo], sapevano che per uccidere davvero un vampiro bisogna, come minimo, separalo dal suo cuore?

Una Parentesi: dal sangue al plasma, ovvero quando l’ombra del vampiro oscura il sangue della vittima.

Vicenda di passioni, crudeltà, dolore, quella di Polidori e del suo vampiro: vicenda si direbbe densa di sangue. Eppure in questo cruciale passaggio tra vampirismo folklorico e vampirismo letterario, quel che si smarrisce, in definitiva è proprio il sangue. Nel vampirismo letterario (fatte salve rare eccezioni) il sangue perde infatti la sua intensa carica simbolica declinata, per secoli, in un susseguirsi di miti capaci di ricomporne e superarne, seppur precariamente, le contraddizioni: le valenze impure e quelle più sacre, fino a trarre dallo spreco ematico, il furore dell’innocenza. Della terrifica, sublime, talvolta atroce fenomenologia simbolica del sangue, della sua valenza mistica (fatalmente e di frequente manipolata dai “funzionari” più o meno consapevoli del mito, interpretando Furio Jesi), il vampiro letterario trattiene solo il plasma. Oggetto esso stesso di consumo, il vampiro letterario è destinato a brillare per un attimo come archetipo per precipitare nella galleria degli stereotipi della società di massa ai suoi albori: uomo o donna fatale che sia, allude a suggestioni erotiche più o meno venate di sadismo, consumando nel decor gotico o d’appendice i coaguli più vividi di senso: assumendosi raramente l’evidenza dell’orrore di cui Sade si faceva, protervamente, vanto.

Le vittime del vampiro letterario, imbalsamate nel languore sessuofobico (e quindi porno soft) dell’estetica vittoriana, perderanno, del tutto, il connotato principale dei miti sacrificali e della Tragedia: lo scandalo dell’innocenza tradita (o violata) che nel romanzo del romantico Polidori rimane, se non altro, come sfondo vivo e autobiografico di un dolore.

Insieme a un gran numero di piastrine, nella letteratura vampirica (e prima ancora nel romanzo nero – si pensi alla Ann Radcliffe o a Mattew Lewis) si smarrisce, definitivamente, lo scandalo della violenza sugli inermi. La violenza esercitata su vittime di carta; se da un lato solletica pulsioni sado-masochistiche, dall’altro nasconde, rimuove, occulta la violenza reale che si consuma ai danni degli indifesi. E se è vero (ed è ampiamente documentato) che in piena età vittoriana lo stupro di vergini bambine allo scopo di guarire dalla sifilide era pratica ampiamente diffusa (come in Italia, del resto), viene da domandarsi se la popolarità di una figura come quella del vampiro proprio in quel periodo, non celi la falsa coscienza di un’ampia classe di lettori che, in un’epoca notoriamente puritana, preferirono perdersi in fantasie blandamente erotiche su vampiri e vampire immaginari piuttosto che guardarsi allo specchio.

Il tradimento, lo sfruttamento, l’annientamento dell’innocenza e della debolezza, del resto, nella letteratura di massa, viene ridotto a stereotipo già dal Settecento quando Samuel Richardson con la sua Clarissa offre al torchio la prima vergine perseguitata che farà da modello a decine di sventurate della letteratura europea (non ultima Lucia Mondella) a beneficio di un voyerismo che preferisce edulcorare nel Romanzo la violenza a cui le donne sono permanentemente esposte: sublimando, come si è già detto, in un estetica softcore (perché di questo si tratta) l’odore e la decadenza del sangue vivo e mistificando appetiti e languori dentro una presunta apologia della virtù della sventurata (puntualmente dissacrata da Sade – vampiro manifesto – con le disavventure di Justine.)

Amanti fatali (dai tratti vampirici) e vergini perseguitate andranno così a zonzo per la letteratura europea per più di un secolo, trovando rappresentazione tragica adeguata solo in rare occasioni: in Dostoevskji, principalmente, con la figura di Stavrogin, personaggio de I Demoni, sempre al limite della caricatura byroniana (e vampirica), ma pervaso da un sentimento dell’angoscia che sembra già abitare i romanzi di Albert Camus.

Quel povero diavolo di Varney

Certo, il creatore di Varney il vampiro [Cangianti, “Vampiri marxiani”, Pulp; Michielin] Varney il vampiro (epitome ideale dei cosiddetti Penny Dreadfull) non possedeva la genialità del grande russo, ma è fuor di dubbio che la sua creatura, a differenza del Lord Ruthven di Polidori, sia assalita, qua e là, da dubbi e rimorsi che lo condurranno, infine, a gettarsi nel Vesuvio dopo un numero mirabolante di avventure (e di pagine) iniziate nel 1845 e conclusesi nel 1847.

Certo, il creatore di Varney il vampiro [Cangianti, “Vampiri marxiani”, Pulp; Michielin] Varney il vampiro (epitome ideale dei cosiddetti Penny Dreadfull) non possedeva la genialità del grande russo, ma è fuor di dubbio che la sua creatura, a differenza del Lord Ruthven di Polidori, sia assalita, qua e là, da dubbi e rimorsi che lo condurranno, infine, a gettarsi nel Vesuvio dopo un numero mirabolante di avventure (e di pagine) iniziate nel 1845 e conclusesi nel 1847.

A prescindere dal discusso valore letterario dell’opera, James Malcom Rymer (o, più probabilmente Thomas Preskett Prest), ha comunque il merito riconosciuto di aver conglomerato (e anticipato) vasti segmenti di quell’immaginario vittoriano che continua a esercitare un’ineffabile, ma solida, seduttività fantastica.

Tipologicamente Varney dimostra di aver incorporato il vampiro polidoriano sotto due aspetti principali: l’alto lignaggio e l’inestinguibile sete di sangue. Le analogie però si fermano qui: dentro un ribollente calderone di topoi disparati, Varney è costretto a manifestare una notevole mutevolezza di carattere, dettata anche dal veicolo editoriale delle dispense periodiche. Efferato e sfuggente, freddo e ombroso agli esordi, mostrerà col tempo vistose smagliature sentimentali, rimorsi implacabili e disgusto per la propria natura. Astuto, subdolo, capace di mutare aspetto come un consumato fantasista, finirà per configurarsi come vittima e oggetto di odio generale. Insomma, mutatis mutandi, sebbene all’interno di una giostra che spinge sull’effettistico, Varney (un po’ diabolico, un po’ povero diavolo) ritrova la psicologia artificiosamente “drammatica”, che caratterizzava certi “corsari” bayroniani, proiettandosi contemporaneamente nella sfera del vampiro postmoderno [Romei].

Dall’individualità dell’uomo fatale alla massa degli agenti epidemici

Benché sia stato, di recente, oggetto di una certa rivalutazione, Varney il vampiro, viene ricordato soprattutto in quanto “luogo” di definizione di certi tratti vampirici destinati a imporsi: i canini sporgenti, il mantello scuro, la forza soprannaturale. Ma ci sono altri due aspetti che fanno di Varney un antesignano: la brama di ricchezza e l’idea, mutuata dalla tradizione folklorica, del revenant quale agente epidemico. Elementi questi che, da un lato, confluiranno nel Dracula di Stoker e spingeranno Marx (prima di Stoker) [Cangianti, “Vampiri marxiani“, Pulp] a impiegare la metafora vampirica per spiegare le dinamiche del capitale e, dall’altro, finiranno (in maniera dl tutto indipendente e abbeverandosi ad altre fonti) per convergere e saldarsi nella retorica antisemita di tradizione tedesca [Fambrini] in cui l’analogia ebreo, banchiere, vampiro si configura come uno dei più abominevoli ingranaggi della macchina mitologica pre-nazista [Fambrini \ Prezzavento].

Benché sia stato, di recente, oggetto di una certa rivalutazione, Varney il vampiro, viene ricordato soprattutto in quanto “luogo” di definizione di certi tratti vampirici destinati a imporsi: i canini sporgenti, il mantello scuro, la forza soprannaturale. Ma ci sono altri due aspetti che fanno di Varney un antesignano: la brama di ricchezza e l’idea, mutuata dalla tradizione folklorica, del revenant quale agente epidemico. Elementi questi che, da un lato, confluiranno nel Dracula di Stoker e spingeranno Marx (prima di Stoker) [Cangianti, “Vampiri marxiani“, Pulp] a impiegare la metafora vampirica per spiegare le dinamiche del capitale e, dall’altro, finiranno (in maniera dl tutto indipendente e abbeverandosi ad altre fonti) per convergere e saldarsi nella retorica antisemita di tradizione tedesca [Fambrini] in cui l’analogia ebreo, banchiere, vampiro si configura come uno dei più abominevoli ingranaggi della macchina mitologica pre-nazista [Fambrini \ Prezzavento].

Ingranaggio che si sperava definitivamente arrugginito ma che i tempi recenti hanno ripreso ad oliare, ventilando complotti di sostituzione etnica e descrivendo navi colme di disperati come vascelli di non morti pronti a infettare la presunta civiltà occidentale, secondo il disegno oscuro di più o meno noti nababbi ebrei.

E quest’immagine, speriamo presto obsoleta, di navi alla deriva cariche di occhi bianchi, e la paura e la furia con cui si pretende di respingere quegli sguardi dalle ‘nostre’ amene spiagge: ecco, questa immagine, più di ogni prodotto della cultura di massa, riattiva il nucleo mitico della narrazione sul vampiro: il terrore dei vivi verso il desiderio di esistere dei morti. Ma osservando le suddette spiagge pullulanti di carni vacanziere (in una parodia di vitalità), microcosmo stolido e autosufficiente, geloso del proprio narcisismo micragnoso, viene spontaneo chiudere questo articolo intrecciando quegli sguardi, in mare, per salutarli con una libera parafrasi di Philip K. Dick in Ubik: Voi siete vivi. I morti siamo noi.