“Cura” è una delle parole che più ricorrono nel dibattito che da qualche tempo PULP sta ospitando, con gentilezza e attenzione, attorno a Zong! e alla sua traduzione italiana. Cercherò dunque di avere cura dei vari contributi pubblicati a partire dal mio primo articolo, prendendone in considerazione gli assunti, le richieste e le rivendicazioni come un invito (dai tratti, talora, giustamente perentori) a riconsiderare l’intera questione. Cercherò anche di mettere questa cura in relazione con un più generale intendimento politico e “della politica” – di una “politica culturale”, in particolar modo, tra le tante possibili.

Per cominciare, allora, da quell’agenda politica che può essere direttamente istituita dall’opera, Elena Basile ha giustamente sottolineato l’importanza della dimensione performativa di Zong!, come rito annuale di veglia che riattiva la memoria della tratta schiavista e, in particolare, del caso dell’omonima nave olandese, nel 1781. Non v’è dubbio che tale pratica amplifichi ed elabori la portata del testo scritto, e che ciò vada opportunamente sottolineato; tuttavia, in questo caso: è possibile tradurre un rituale di veglia? Come?

Inoltre, non si può proprio immaginare – come ha indirettamente suggerito, tra gli altri, Willer Montefusco – un adattamento o una reinvenzione del rituale in un altro contesto culturale e politico, magari giocando su quel “cortocircuito” tra Middle Passage e Mediterranean Passage (in altre parole, tra il commercio transatlantico delle popolazioni ridotte in schiavitù e il più recente commercio di vite umane attraverso le rotte mediterranee e, per estensione, balcaniche, etc.) che nessuno, dentro e fuori questo dibattito, si è sentito in grado di poter smentire?

Al di là di questi interrogativi, si può certamente convenire sul fatto che la costruzione estetico-politica di Zong! non sia stata adeguatamente esplorata (né, con tutto il carico di ambiguità del termine, “valorizzata” nella sua “differenza”) – timore già espresso en passant nel mio primo contributo, perché intrinsecamente legato alle dinamiche della polemica. Si può egualmente affermare, tuttavia, che la specifica costruzione estetico-politica inerente a Zong! non esaurisce il ventaglio di possibilità autoriali, performative e politiche in gioco.

C’è, ad esempio, una differenza piuttosto intuitiva tra l’estetica della poesia di Amanda Gorman (che pure ha creato una serie di conflitti e problematiche, nella traduzione in alcune lingue europee) e quella di M. NourbeSe Philip; se si ripercorre la vicenda storica della nave Zong, coinvolta nel Middle Passage, c’è uno scarto anche, in funzione di un potenziale performativo ipoteticamente diverso, tra l’elaborazione narrativa di Fred d’Aguiar nel romanzo Feeding the Ghosts (1997) e Zong! di M. NourbeSe Philip. Si può introdurre, a questo proposito, un discrimine estetico, che abbia anche valenze politiche, all’interno dello stesso campo (non solo culturale e identitario, ma, appunto, politico tout court)? A quel punto, chi ha il diritto di agire tale differenza?

NourbeSe Philip sembra farlo, nella Notanda riportata anche dalla traduzione italiana, sostenendo che la storia della nave Zong dev’essere raccontata altrimenti rispetto al romanzo di D’Aguiar, e cioè «dev’essere narrata non narrandola». Questa particolare “contravvenzione” risuona con l’estetica radicale che caratterizza il testo; data la storia editoriale e culturale della casa editrice italiana, non è possibile immaginare un dialogo, anche conflittuale, tra estetiche radicali, proprio su questo punto? Un dialogo del genere non sarebbe utile per poter guardare da una prospettiva diversa a quello che si sta affermando, a livello transnazionale, come un nuovo canone letterario inclusivo, ma con un orizzonte liberal e talora depoliticizzante?

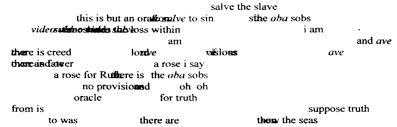

Alla luce di queste considerazioni, buona parte della questione sembra ruotare attorno alla libertà d’interpretazione del testo, richiamata da Montefusco in alternativa al più classico nesso traduttor*/traditor*. La dimensione sacrale del testo impone un certo ragionamento sulla sua lettera, in quanto letteralità – nel senso convenzionale del termine – che diventa importante nell’atto traduttivo, ma la lettera del testo ha anche a che fare con quella del documento legale del processo Gregson vs. Gilbert – evento storicamente successivo al massacro occorso sulla nave Zong – e con essa intrattiene un rapporto decostruttivo importante.

È lo stesso incontro-scontro di questi due tipi di letteralità ad evocare la possibilità di aprire uno spazio per l’interpretazione. Un’apertura senza la quale non ci sarebbe nemmeno lo spazio di divaricazione e divergenza, e dunque di possibile intervento, ravvisato tra Elena Basile tra ciò che è legittimo, secondo una prospettiva strettamente procedurale, e ciò che è giusto, perché legato a una particolare concezione e pratica di giustizia. Basile riconduce questa divaricazione alla storia del diritto occidentale – in particolar modo nordamericano, ma non solo – in quanto forgiata dalla storia, e più precisamente dall’economia politica e culturale dello schiavismo, secondo un impianto che è stato scalfito ma certamente non cancellato dalla sua abolizione. D’altra parte, si può affermare che la permanenza di una “linea del colore” nell’intero sistema giuridico nordamericano e occidentale, giustamente richiamata da Basile, arrivi a determinare in modo chiaro e univoco anche le condizioni di questo caso specifico? Non è possibile prevedere, nella riflessione, la possibilità di un’articolazione più complessa, nella quale tener conto degli istituti legali specifici che sono comunque chiamati in causa da una qualsiasi operazione traduttiva? Questi ultimi non sono di per sé giustificati o giustificabili, ma sono inevitabilmente presenti: per questo motivo, nel mio articolo ho accennato a una «fragilità del campo letterario internazionale, nelle sue dinamiche di produzione, distribuzione, traduzione e circolazione» che, diversamente da quanto sostenuto da Basile, non era inteso soltanto in riferimento al campo letterario italiano, ma per tutti gli attori coinvolti. Se si è verificata la legittimazione di una pubblicazione ritenuta ingiusta, da parte dell’autrice, perché ricorrere soltanto allo strumento della censura pubblica e della richiesta di distruzione del libro, quando potrebbe essere oggetto di critica e di antagonismo l’intero campo letterario nella sua complessità e trasversalità? È un campo che si può riformare (anche) dall’interno o gli si può muovere guerra soltanto dall’esterno? Come gli si può muovere guerra dall’esterno, quando la soglia tra interno/esterno e legittimo/giusto sembra essere stata attraversata varie volte, a partire dalla prima pubblicazione di Zong! come libro?

Ciò sia detto senza dare alcuna valutazione critica o politica della vicenda storica del libro, ma perché questi continui attraversamenti della soglia hanno un consistente effetto di ritorno sulla considerazione di ciò che può essere stato “giusto”, o “ingiusto”, nella traduzione. Quanto a questo, sembrano essere principalmente due le questioni dirimenti. Innanzitutto, vi è l’interruzione di ogni comunicazione che l’autrice imputa alla casa editrice della traduzione, come dettagliato sul suo sito, nel post intitolato Correspondence among all the parties involved in the unauthorised translation of Zong! As told to the author by Setaey Adamu Boateng. Su questo punto, la posizione della casa editrice italiana è nettamente diversa. Entrare nel merito dei fatti vuol dire, allora, mettere a confronto due “memoriali” nettamente diversi, in una disputa legale, o almeno “pseudo-legale”, che tuttavia entra in frizione, se non anche in contraddizione, con il doppio livello della legittimità e della giustizia già enunciato. Può essere compito di un approccio critico, che si intende da parte terza e il più possibile imparziale, verificare come siano andati “realmente” i fatti? In che modo?

Alla critica attiene, forse più chiaramente, un secondo punto di “giustizia”, che riguarda la disposizione degli spazi bianchi nella pubblicazione italiana, in relazione a una più ampia “politica del respiro”, che Zong! intende riattivare unendo idealmente l’annegamento di 142 persone ridotte in schiavitù, nel 1781, ai più recenti fatti riguardanti l’uccisione di George Floyd, nel 2020. Le indicazioni per una conservazione degli stessi spazi bianchi anche in caso di traduzione non sembrano esplicitate o condotte in modo stringente, né a livello, di nuovo, contrattuale, né all’interno della Notanda. È plausibile che questa situazione consenta un comprensibile margine d’interpretazione, nell’operazione di traduzione?

Pur riconoscendone la necessità, sottolineata anche da Basile, on si può entrare nel merito della questione testuale, qui, per ragioni di spazio; occorrerà rilevare anche che molte analisi sono state condotte senza aver cognizione della pubblicazione italiana (fatto che, in presenza di un libro dalla scarsa diffusione, ora difficilmente reperibile de facto, può inficiare molte posizioni). In merito, si può in ogni caso ricordare quanto affermato da Willer Montefusco: «non tutte le interpretazioni sono accettabili o ‘giuste’. Ci sono dei limiti imposti dai contesti, dalla lingua e dal testo, ma la traduzione si muove sempre in uno spazio in cui questi limiti sono incerti e provvisori, e in cui l’intervento soprattutto dovrebbe cercare di non circoscrivere l’interminabile processo di reinterpretazione che lo qualifica; e comunque non demarcazioni tali da permettere l’individuazione di invarianti semplicemente riproducibili – fossero anche le intenzioni dell’autore».

L’invocazione di una “traduzione secondo giustizia” – per quanto possa essere paradossale, in linea teorica – implica, tuttavia, un ultimo passaggio logico: e se la traduzione fosse stata approvata dall’autrice? Se, cioè, non avesse generato questa richiesta di ritiro e distruzione…? Come nel caso dei possibili privilegi della critica, anche in questo frangente il fatto di concordare con le aspettative dell’autrice non genera necessariamente una risposta radicalmente trasformativa, potendosi, ad esempio, risolvere in un caso di appropriazione inclusiva da parte di un canone letterario transnazionale che, nella sua versione mainstream, conserva tratti chiaramente liberal e, tutto sommato, depoliticizzati.

Se in quest’ultima riflessione vi è un rischio di sofisma, questo appare legato – in modo certamente ideologico, e nondimeno cogente – alla logica del privilegio: in questo percorso, una risposta superficialmente conflittuale (“difendo quello che si sta criticando”) non è necessariamente più o meno utile di una risposta superficialmente accondiscendente (“accolgo la critica”). In fondo, anche la seconda opzione può essere considerata, a rigor di logica – sempre, dunque, a rischio di sofisma – il frutto di un beneficio legato, per quanto magari in modo indiretto, a un particolare tipo di privilegio. Tutto questo sembra spingere verso il bordo scivoloso (il “margine”?) di una questione ampia e trasversale, oltre il quale si intravvede costantemente il baratro. Tuttavia, se si vuole intervenire direttamente sulla logica del privilegio (com’è auspicio, in realtà, di tutte le parti in causa), il rischio va corso, ed è anche per questo che molte delle questioni qui abbozzate restano aperte, perché i giudizi sull’appropriazione culturale, sulla riproposizione di un universalismo etnocentrico e, quindi, sull’esercizio oppressivo di un qualche privilegio non possono competere soltanto a chi resta direttamente implicato in una determinata vicenda.

In altre parole: chi ha letto questo dibattito può trarre le sue conclusioni e, auspicabilmente, portare avanti il dialogo, o il conflitto, su questo come su altri piani e in altri modi – magari, ponendo i prodromi (come hanno fatto in alcuni interventi social tanto Elena Basile quanto la traduttrice di Zong!, Renata Morresi) per un “pensiero meticcio” che incorpori le questioni e le aporie legate alla traduzione allo scopo di proiettarsi verso qualcosa di diverso ancora. (“Pensiero meticcio” che porterebbe con sé la necessità di estendersi oltre le singole posizionalità di chi è finora intervenuto, facendo emergere appunto, orientamenti ideologici e politici ancora diversi).

In altre parole: chi ha letto questo dibattito può trarre le sue conclusioni e, auspicabilmente, portare avanti il dialogo, o il conflitto, su questo come su altri piani e in altri modi – magari, ponendo i prodromi (come hanno fatto in alcuni interventi social tanto Elena Basile quanto la traduttrice di Zong!, Renata Morresi) per un “pensiero meticcio” che incorpori le questioni e le aporie legate alla traduzione allo scopo di proiettarsi verso qualcosa di diverso ancora. (“Pensiero meticcio” che porterebbe con sé la necessità di estendersi oltre le singole posizionalità di chi è finora intervenuto, facendo emergere appunto, orientamenti ideologici e politici ancora diversi).

Quanto al presente intervento, si potrà dire che, rifiutando la logica della difesa e dell’attacco su una singola posizione (così tipico, in quanto ideologicamente bloccato, dello schema delle identity politics), quanto scritto svicola il centro della questione; allo stesso tempo, quello che costantemente appare sottotraccia è, precisamente, la possibilità di uno scarto. Dove, infatti, Elena Basile ha rintracciato una possibile interruzione e contraddizione nel momento in cui la «passione morale non garantisce attenzione etica», si può forse aggiungere che l’attenzione etica non garantisce fungibilità politica. Al tempo stesso, i legami tra estetica, etica e politica non appaiono sempre lineari né stringenti: considerando tutto questo, al centro di tutte queste considerazioni resta, forse caparbiamente, e con tutti i limiti del caso, la possibilità di evitare le modalità dello scontro ideologico frontale e condurre, innanzitutto, una sperimentazione con-divisa sulla politicità della traduzione.