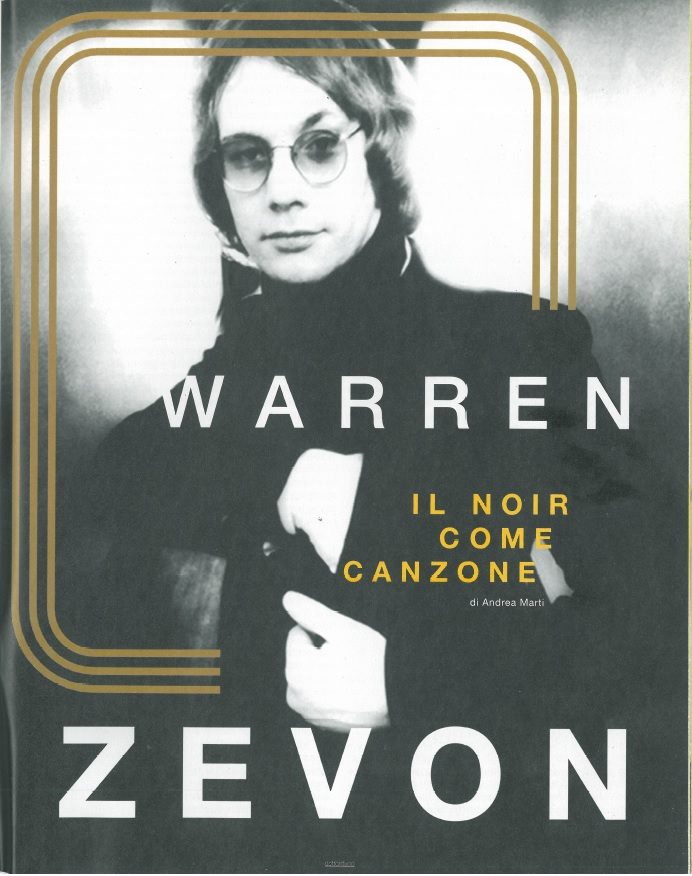

Ricorre oggi, 7 settembre, l’anniversario della morte del cantautore rock americano Warren Zevon (1947-2003). Non proprio una delle figure più famose del panorama americano a stelle e strisce, eppure un personaggio degno di interesse sia per la sua musica che per i testi delle sue canzoni. Abbiamo voluto ricordarlo ripubblicando un suo profilo apparso sul numero 47 di PULP Libri (gennaio-febbraio 2004, pp. 70-73), opera di una firma storica della nostra Rivista che Zevon lo conosce come pochi.

Il lupo mannaro di Los Angeles

Faresti meglio a stare lontano da lui

o ti strapperà i polmoni, Jim

Uhm, mi piacerebbe conoscere il suo sarto

I had a dream. Sì, ho fatto un sogno. Ho sognato un mondo ideale, in cui a scuola si studia Bob Dylan e se non lo sai i proff ti costringono ad ascoltare «Lay Lady Lady»; un mondo ideale, dove si legge L’isola del tesoro ma non esiste L’isola dei famosi; dove Berlusconi è presidente del Consiglio solo in un libro di fantascienza (che vende pure poco); dove Emilio Fede è un comico amato da grandi e piccini, e dove Warren Zevon è più conosciuto di Madonna. No, non della Madonna, di Madonna: non esageriamo coi mondi ideali. In questo mondo Warren Zevon fa quello che faceva in questo… canzoni, ballate, romanzi-haiku della durata di circa tre minuti, più o meno.

Ah, sì, faceva, perché in questo, che non è propriamente quel che si dice un mondo ideale, mister Zevon (alias “Il Lupo Mannaro di Los Angeles”, alias “Il Ragazzo Eccitabile”, alias “Genius”) è transitato ad altra forma di esistenza il sette settembre scorso, accompagnato da soavi necrologi anche in Italia, dove non era conosciuto come la Madonna, né come Madonna – e nemmeno come Donna Summer.

In quel mondo ideale di cui parlavo uno come me, che lo conosce dal 1978, è una Faccia in Mezzo alla Folla, uno tra milioni, e non quel Depositario del Verbo Zevoniano che mi fingo di essere, in queste poche pagine quanto nella vita di tutti i giorni. Sì, perché ora posso confessare ogni mio peccato, scoperchiare tutti gli altarini, fare ammenda ed espiare: sono venticinque anni che corrompo giovani e meno giovani, che faccio proselitismo smaccato, che spaccio buona roba zevoniana (ehi, il primo cd è gratis, amico), che rovino l’esistenza a placidi ascoltatori dei Genesis o di Baglioni, e che sostengo l’Assoluta Grandezza di Warren. Ho avuto un ristretto numero di fidati, agguerriti complici, carbonari zevoniani passati senza traumi dal vinile al ciddì (ci siamo ricomprati tutto, e stop): gente senza scrupoli, gente tosta, pronta a sostenere, Glock in pugno e audiocassetta tra i denti, che Jackson Browne sarà sì bravo ma al Nostro doveva lucidargli le scarpe, che il Boss è il Boss ma i testi, insomma per i testi non c’è paragone, che anche il Sommo Zimmerman… va be’, su, Dylan è Dylan. Insieme a questa ganga di desperados, di mercenari dagli occhi spiritati, ad ogni modo, ho impavidamente sostenuto cose discutibili, come diceva il Roy Batty di Blade Runner, cose alle quali sicuramente non credeva neanche Warren Zevon, e cioè che il suddetto sia stato, nell’ordine:

- Uno dei più grandi songwriters mai esistiti

- Una delle più grandi testedicazzo mai esistite (no, a questa credeva anche lui)

- Uno dei più grandi Romanzieri Mascherati mai esistiti

Non è questa la sede per sviscerare il punto 1. Mandatemi i padrini, scegliete voi l’arma: se ne può discutere, ma non su questa rivista. Sarebbe di qualche interesse, invece, una dimostrazione scientifica e inconfutabile del punto 2, che verrà invece trattato en passant, come carburante immancabile che alimentava incessantemente il punto 3, quello che qui ci interessa. Lungi da me, poi, l’idea di fare un necrologio, Dio mi scampi. Già ho detto che ce ne sono stati tanti (nel mondo anglosassone sono chiamati obituary: ancora peggio che da noi), e aggiungerò che PULP Libri è giustamente un po’ allergica a questa raffinata forma lirica e che, oltretutto, quanto mai refrattario ad essa lo era certamente il personaggio: al solo menzionare il termine “necrologio”, pare di sentire il ghigno beffardo del Lupo Mannaro di Los Angeles, a-huuu… a-huuu…

Ogni bella storia finisce con una morte (E. Hemingway)

Oggi giornata molto lunga all’ospedale. I medici mi hanno impartito dosi industriali di morfina. Staranno mica cercando di dirmi qualcosa?

Io e i miei pard, dicevo, abbiamo fatto spudorato, estensivo proselitismo a tappeto. Roba che Hermann Göring era un discreto ed equilibrato diffusore del nazismo. Ma sospetto, purtroppo, che noi non si sia riusciti a raggiungere tutti, e che ancora qualcuno non conosca WZ. Rimedierò, assai in sintesi, dicendo che è nato a Chicago il 24 gennaio 1947 (ma si può ritenere losangelino di adozione), ed è morto appunto a Los Angeles, poco più di due mesi fa. Ha fatto il songwriter e, per un certo periodo a fine anni Settanta, anche la rockstar, quando il successo internazionale di “Werewolves of London”, la sua canzone senz’altro più nota, e del disco Excitable Boy, lo ha proiettato nelle ambigue sfere dello stardom. Non ha retto, ha avuto problemi derivanti da abusi d’ogni tipo, ha alternato silenzio a dischi diseguali (molto bello Sentimental Hygiene, 1987) e quindi, intorno al 2000, ha avuto un ritorno di prolificità e felicità creativa, con tre capolavori: l’ultimo, The Wind, registrato dopo che nel settembre 2002 gli era stata diagnosticata una rara forma di cancro, la stessa che uccise Steve McQueen (cosa che lo divertiva alquanto).

E questo è quanto, per orientarsi nella Galassia Zevon.

Da quando è uscita la notizia della mia imminente dipartita sto godendo di molta più attenzione da parte della stampa di quanta non ne avessi mai goduta prima… aveva ragione Hemingway.

Suonala tutta la notte

Puoi sognare il tuo Sogno Americano

Ma dormi con la luce accesa

E ti svegli urlando

Ed eccoci al fatidico punto 3: Zevon il Romanziere Mascherato? Nel video andato in onda il mese scorso su MTV, voluto da Zevon per raccogliere il suo ultimo lavoro in studio e i suoi ultimi mesi di vita, la musa westcoastiana Stevie Nicks dice, testualmente: “In tre minuti ti sa raccontare un’intera storia”. È vero. Sono i suoi romanzi-haiku, concentrati purissimi di follia urbana, di frammenti esplosi di Sogno Americano, di sarcasmo corrosivo, di violenza e scacco, di tenerezza struggente e beffarda autoironia. Amico di scrittori, da Hunter J. Thompson a Carl Hiaasen, dal poeta irlandese Paul Muldoon a Mitch Albom, scrittori che lo hanno amato e che hanno anche contribuito, tutti, ad alcune sue canzoni; lettore onnivoro, disordinato ma attento, in grado di citare con precisione Norman Mailer, Martin Amis ma anche Madame Blavatskij; cantore di perdenti terribilmente ostinati e belli, in senso coheniano, sia che li peschi nella sua L.A. in puro stile Chandler o che li scovi nelle foreste africane o nascosti in Honduras, Warren Zevon frequenta sempre un territorio colto e al tempo stesso popolare, quel territorio in cui forse il solo Dylan si è mosso da padrone quanto lui.

In un’intervista al “Philadelphia Enquirer”, disse una volta di sentirsi debitore, soprattutto, nei confronti di Graham Greene, delle sue spie, del suo mondo, dei suoi antieroi, dei suoi homeless (testuale) e di non essere mai stato “molto interessato a quella scuola di songwriting un po’ imprecisa, vagamente filosofica. Io faccio parte della scuola parti-dai-dettagli”. E Jackson Browne, amico di lunga data pur nella diversità che è sempre corsa tra i due, il Jackson Browne dolce, impegnato, equilibrato, il lato corretto della West-Coast, è stato molto lucido nel definirlo “primo e più eminente autore di song noir”.

Impossibile riassumere qui le tante e tante incarnazioni del suo universo narrativo, un universo sempre interessato a fabbricare storie, costruire personaggi, dire cose e non parole, nello spazio angusto di quello che un tempo era un “solco” su vinile, e oggi una “traccia”. Dal tossicomane che impegna la macchina da scrivere, la classica Smith-Corona, di “Carmelita”, allo “spettatore innocente” di “Lawyers, Guns and Money” che si inguaia in un Terzo Mondo che non capisce e chiede, appunto, che Papà America mandi avvocati, fucili e soldi; dal mondo rurale affatto consolatorio, anzi funestato da demenza, perversione e malattie (umane e bovine) di “Play It All Night Long”, in cui per il protagonista altra gioia non c’è se non suonare tutta la notte, a tutto volume, la canzone di una band di morti: “Sweet Home Alabama” dei Lynyrd Skynyrd, macabro e feroce titolo, visto in controcanto a tanto desolato squallore sudista, al surreale mercenario norvegese Roland, tradito da un compagno e dalla CIA, che non ha pace fino a quando non consuma, da morto, la sua vendetta su “quel figlio di puttana di Van Owen”: è un campionario di umanità lacerata, ora atroce, ora atrocemente divertente.

Atroce e divertente anche quando è presa dalla realtà, una realtà pur sempre elaborata fantasticamente: la pittrice solitaria Georgia O’Keefe e Michael Jackson “nella sua “Disneyland” di “Splendid Isolation”, il pugile Boom Boom Mancini della canzone omonima, che uccide un rivale sul ring e dopo può solo dire: “Qualcuno doveva fermare il match, mi hanno detto che doveva farlo lui”. E poi, in questo caleidoscopio, c’è posto per tutto: un gorilla che ruba chiavi di BMW e poi va a fare analisi transazionale; un serial killer che la società etichetta “ragazzo eccitabile” anche quando uccide una coetanea e anche quando, dopo dieci anni di galera, la disseppellisce e si fa una gabbietta con le sue ossa; e poi Schevarnadze, Sinbad, Don Chisciotte, Woodrow Wilson, Lord Byron e via dicendo.

In scena, nel Gran Teatro Zevon, ci vanno i peggiori incubi di Bush jr.: detriti umani, desperados, relitti che la fiumana americana ha verghianamente macinato e risputato a pezzi sulla sponda di un fiume in continuo movimento, gente la cui faccia sembra “qualcosa che la Morte ha portato con sé, nella sua valigia”.

Sei una persona completamente diversa quando hai paura

Ho una calibro 38 special nella fondina,

Dormirò quando sarò morto.

Se comincio a comportarmi da stupido

Mi sparo,

Dormirò quando sarò morto.

Tra i compagni di baldorie & testi & follie di WZ, come visto, figurano personaggi indubbiamente degni di nota: tutti, a loro modo, anarchici della letteratura, del giornalismo, del noir. Insieme a Hunter J. Thompson, l’autore di Hell’s Angels, di Paura e delirio a Las Vegas (anche qua, cinema) e di reportage deliranti e folli sul delirio e sulla follia americana, Zevon ha scritto “You’re a Whole Different Person When You’re Scared”, stramba e magnetica canzone che parla di un americano che non vuole portare negli USA, il “Regno del Terrore”, la donna che ha conosciuto in Turchia; Carl Hiaasen, invece (Cane sciolto), è co-firmatario di due brani, “Seminole Bingo” e, soprattutto, “Basket Case”, che è anche il titolo del suo ultimo romanzo, nel quale figura l’indagine sulla morte di un cantante, Jimmy Stoma, che guarda caso era stato co-autore, insieme a un certo Warren Zevon, di un brano intitolato “Basket Case”.

Il poeta irlandese Paul Muldoon ha poi collaborato a “My Ride’s Here”, dal disco omonimo, e Mitch Albom, scrittore e giornalista, a “Hit Somebody (The Hockey Song)”, una sorta di “Una vita da mediano” ligabuesca virata in acido e grottesco, che vede come protagonista un canadese, giocatore di hockey specializzato nel menare botte, il cui sogno è “fare un goal”. Per inciso, nel coro Warren è riuscito anche a far cantare David Letterman, dell’omonimo, famosissimo show televisivo, suo grande fan che alla notizia del cancro lo ha subito ospitato come unica star dello show.

Non sarà poi un caso, vista tale contiguità di Zevon con l’universo letterario tout court e le sue frequentazioni di scrittori, che citazioni dirette o indirette, del personaggio o delle sue canzoni, comincino ad abbondare all’interno della letteratura americana: oltre ai succitati, compaiono allusioni a suoi titoli in romanzi di Lester Bangs e Jonathan Kellerman. E anche il cinema si è impossessato di qualcosa di suo: l’anno prossimo uscirà “I’ll Sleep When I’m Dead” di Mike Hodges, con Clive Owen, Malcolm McDowell e Charlotte Rampling, mentre clamoroso è il caso di “Cose da fare a Denver quando sei morto” (1995) di Gary Fleder, con Andy Garcia, Christopher Walken, Christopher Lloyd e Steve Buscemi, che riprende per filo e per segno il titolo della canzone “Things To Do in Denver When You’re Dead”, senza nemmeno un dollaro di royalty, o almeno un ringraziamento.

So it goes. “Così succede”, direbbe Kurt Vonnegut, un altro esperto di humour nero, nerissimo. Non a caso tra le letture più amate di WZ.

Non puoi metterlo in moto come un’auto, non puoi fermarlo neanche con una pistola

Abbiamo abbandonato il nostro amore per caso,

come un martire

C’è infine anche, al di là del sulfureo cantastorie, un Warren Zevon più intimo, che canta l’amore, che racconta cose della sua vita. Certo, a modo suo, ma lo fa con dolcezza insospettabile (o, forse, sospettabilissima: dietro l’incendiario, si nasconde sovente il romantico). Analogamente a quello che è sempre stato un suo mito, Bob Dylan, un mito dal quale ha però sempre saputo prendere le distanze per costruirsi un cosmo autonomo, anche Zevon sa parlare di amore, di amore ripudiato, infelice, ingrato (soprattutto), ma con accenni tutto sommato “zevoniani”: si va dalla crudissima “Finishing Touches” (“puoi scoparti tutte le persone che conosco, ma io non ti telefonerò”) alla straziante “Accidentally Like a Martyr”, dalla dolente “Hasten Down the Wind” al canto di congedo, l’ultima canzone di “The Wind”, “Keep Me in Your Heart”.

Oppure, talora, è quell’avventura che è stata la sua vita, a fare capolino tra un romanzo-haiku e l’altro: la grande “Detox Mansion”, per esempio, parla della sua disintossicazione in clinica, con autoironia, causticità e immagini che fanno pensare al finale di Scrutare nel buio di Philip K. Dick.

Insomma, quest’uomo ha conosciuto tutti, ha suonato con tutti, da Neil Young a Tom Petty, da Springsteen (insieme al quale ha scritto “Jeannie Needs a Shooter”) agli Eagles, ai REM; ha raccolto, se non il consenso della massa, quello di molti intellettuali e di tantissimi, illustri colleghi, presenti in forze (Tom Petty, Bruce Springsteen, gli Eagles, Jackson Browne, Stevie Nicks e altri), in compagnia del coeniano Billy Bob Thornton in veste di cantante, nella fatica finale (mentre Dylan, così parco di cover, in quest’ultimo anno ha continuato a suonare nei suoi concerti tre canzoni di WZ); ha creato un universo surreale, sarcastico, affascinato e inorridito dalla violenza, un bestiario senza pari, inserito in una geografia che spazia dal Libano all’Irlanda, dall’Iran a Cuba, come in un testo di quel Graham Greene di cui si sentiva assai debitore.

Ha vissuto più vite, ne ha combinate di tutti i colori, ma è sempre stato coerente, verso di sé e verso il suo mondo di immaginazione.

C’è ancora da stupirsi, se esistono congreghe di zevoniani incalliti, per fortuna in costante aumento, che desidererebbero che quel mondo ideale si avverasse, che tutti conoscessero mister Bad Example, come si autodefinì?

Me ne stavo seduto all’hotel Hawaiian di Hollywood

Stavo ascoltando il ronzio dell’aria condizionata

Faceva mmmmmm…

Tutti i margarita col sale di Los Angeles

Me li berrò tutti

E se la California scivolerà nell’oceano

Come mistici e statistici dicono che farà

Allora io predico che questo motel resterà in piedi

Finché non avrò pagato il conto…

Me ne stavo seduto all’hotel Hawaiian di Hollywood

Stavo ascoltando il ronzio dell’aria condizionata

Faceva mmmmmm…

Discografia

Wanted – Dead or Alive, 1969

Warren Zevon, 1976

Excitable Boy, 1978

Bad Luck Streak in Dancing School, 1980

Stand in the Fire (live), 1980

The Envoy, 1982

Sentimental Hygiene, 1987

Transverse City, 1989

Hindu Love Gods, 1990

Mr. Bad Example, 1991

Learning to Flinch (live), 1993

Mutineer, 1995

Life’ll Kill Ya, 2000

My Ride’s Here, 2001

The Wind, 2003