Difficile in questo scorcio d’epoca scrivere di un romanzo distopico prescindendo dal cristallo in cui siamo incapsulati: la gabbia di vetro è una nuova lente sul mondo di fuori (e di dentro) ed esercita il suo potere, necessariamente, anche sui materiali dell’immaginario, tanto più quando quei materiali appartengano a un genere, che per natura e funzione si fonda su una scommessa divinatoria.

Negli ultimi anni le file dei ‘profeti’ si sono infoltite facendo della distopia un genere al limite dell’inflazione; in uno svago apotropaico ci si è nutriti di scenari al limite del verosimile sperando, forse, di scongiurare l’avvento del ‘vero’. Del resto la convergenza di sfiorate apocalissi naturali e controllo sociale crescente giustificano sia il numero di titoli che la vastità di pubblico. Ora ci siamo dentro: senza rumore. In una softness imposta, ubriachi di dati e immagini contraddittorie, incapaci di realizzare che sì, sta accadendo a noi.

E mentre sferruzziamo sullo ‘Stato d’eccezione’ che ci rende complici (forse) di un neo-autoritarismo di natura ambigua, vittime arrendevoli del controllo sociale incapaci di sottrarci al fascinoso gioco divinatorio relativo alle apocalissi delle ‘nostre’ libertà, perdiamo di vista le libertà altrui. Anzi no, partecipiamo al cordoglio per l’ennesima vittima dei ‘regimi amici’ posando emoticon lacrimosi in calce a un post: ultima e patetica chance di partecipazione che i persuasori della Silicon Valley concedono alla nostra pietà.

L’ultimo emoticon lacrimoso l’ho posato sotto la bella faccia di un venticinquenne, schiattato qualche giorno in un carcere egiziano. Shady Abbash era regista del video che accompagna una canzone di Ramy Essam, artista (esule) molto critico verso il regime del Generalissimo Al Sisi. Essam è una delle tante scintille sopravvissute al falò che, nel 2011, provò a cambiare il corso della ‘necessità’ geopolitica in Medioriente; un fuoco a cui partecipò anche Ahmed Khaled Tawfiq, prolifico scrittore egiziano di horror e fantascienza, mancato nel 2018 giusto in tempo per vedere morire ogni speranza di rinascita nel suo Egitto, ormai irrimediabilmente preda dell’orco Al Sisi.

Nel 2011, quando Tawfiq dà alle stampe il romanzo, la primavera araba sembra avere ancora qualche possibilità di superare l’estate e se leggiamo Utopia in controluce è facile individuare le nervature rivoluzionarie del periodo: per molti quella rivolta è, prima di tutto, una rivoluzione sociale orientata a sovvertire il sistema di corruttela, sfruttamento e impoverimento del paese. Sappiamo come è andata a finire, cionondimeno la storia che si narra in Utopia mantiene intatta la sua urgenza, tanto più che il regime attuale si pone in una continuità ideale con quello del deposto e poi defunto Mubarak.

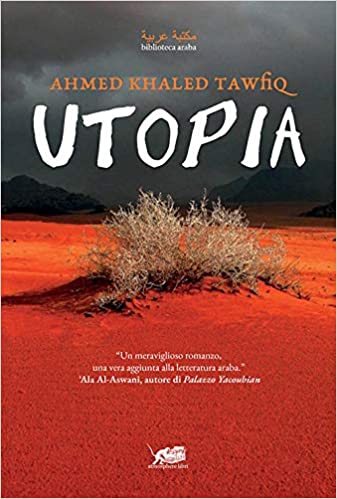

Il romanzo. Utopia è un’enclave situata nel deserto, vigilata dall’esercito e dalle polizie private. Una roccaforte di ricchezza parassitaria in cui decenni di privilegio hanno finito per produrre una generazione di giovane nichilisti istupiditi dall’eccesso di merci, droghe e svaghi claustrofobici. Intorno, ma a distanza di sicurezza, abitano ‘gli altri’: quelli che di giorno svolgono lavori servili per Utopia o che tirano a campare nell’abiezione della miseria più nera dentro una megalopoli che ha smarrito ogni codice di dignità.

Se, fin dalle premesse, è evidente che lo spunto del romanzo si colloca nella tradizione ballardiana della cittadella del privilegio, innervata da aporie necrotiche (stremata dal tedio, curiosa di sangue) si deve subito dire che Tawfiq lo sviluppa in chiave eminentemente politica: l’ennui selvaggia che spingerà il protagonista senza nome a cercare emozioni nella landa di miseria che circonda la roccaforte di Utopia è infatti carica di disprezzo di classe e di una curiosa consapevolezza: ciò che rende ai suoi occhi deprecabili le ‘blatte’ del mondo di fuori è la loro attitudine a subire. Non meritano pietà dunque, ma possono diventare un diversivo adrenalinico: insinuarsi in quel mondo e strappare un souvenir alla marmaglia ribollente sarà senz’altro più eccitante che strafarsi dalla mattina alla sera di Flogestin, la droga che, democraticamente, travolge le coscienze di Utopia e del mondo di fuori. Il souvenir, va da sé, deve essere un pezzo di carne: un arto qualsiasi da portarsi a casa dopo aver ucciso uno di quei non vivi-non morti che strisciano nella megalopoli.

Da questo proposito prende il via il romanzo, narrato in prima persona dal protagonista (a cui lo scrittore decide di non concedere un nome). In compagnia di un’amica, dopo aver ucciso e derubato due lavoranti di Utopia dei propri abiti, il ragazzo raggiunge il mondo di fuori, deciso a strappare il souvenir, quanto prima e con efficienza brutale.

Ma la catabasi riserva una sorpresa al ragazzo senza nome: troverà, infatti, sul fondo dell’inferno una sorta di doppio: Gaber. Più colto e intelligente della media dei propri compari, Gaber, ma, diversamente dal protagonista, è animato da una convinzione inscalfibile: accettare i codici del nemico (la violenza proveniente da Utopia) significa soggiacere alla sua tradizione di sopraffazione. Non sarà allora per pietà o per una moralità superiore che Gaber e sua sorella sceglieranno di non vendere la pelle dei due intrusi perversi, ma per una cognizione di odio che non concede all’altro lo spettacolo dell’abbruttimento di sé. In una tensione di violenza crescente, accompagnata da un magistrale dosaggio della suspence, nell’alternanza di punti di vista tra “Il Predatore” e “la Preda”, Utopia precipita in un epilogo non scontato, triste ma acceso, nelle ultime, pagine, dalla visione chiara della necessità del collasso dei sistemi parassitari in virtù della maturazione di consapevolezza dei parassitati.

Utopia non è romanzo da decifrare, tutto è sotto i nostri occhi, al limite della pornografia: la crudeltà gratuita degli abitanti di Utopia si riflette nella barbarie del mondo di fuori; Tawfiq evita infatti le secche moralistiche che tendono ad attribuire maggiore dignità al lavoro bastardo e alla povertà: non ci sono poveri ma belli, poveri ma buoni (fatta eccezione forse per la sorella di Gaber). In quanto prodotto del Sistema-Utopia (ma si potrebbe dire anche viceversa) il ‘mondo di fuori’ gli corrisponde e, in questa corrispondenza, ne legittima gli abusi. Per questo, non sarà una moralità superiore a segnare la fine della specularità, ma l’intuizione che la coscienza (di classe) nasce innanzitutto da una precisa presa di distanza da desideri e istinti, dati come naturali (cannibalismo, stupro, sopraffazione). Solo su questa distanza può germogliare la cognizione del proprio ruolo storico.

Utopia si ambientava idealmente nel 2023. Nel 2020 le roccaforti diffuse del parassitismo (mediorientale e non solo) sono tutte lì, e non sarà il virus a cambiare la sostanza di questi modelli, né a intaccare la violenza con cui si auto-conservano grazie ai bisogni e le ambiguità geopolitiche del cosiddetto mondo libero. Domani a centinaia moriranno nelle carceri di Egitto, Turchia, Cina (elenco inestinguibile). In Yemen, Siria o Libia qualche bomba o il colera farà le sue brave vittime quotidiane. In Italia i raccoglitori di pomodori avranno forse la fortuna di essere regolari per qualche mese prima di ricadere nell’oblio. Non c’è nessun cambio di paradigma: si plachino quelli che temono per le libertà del cosiddetto mondo libero, presto potranno tornare a fare la fila all’Ikea o raggiungere le seconde case per mangiarsi, in santa pace, fresche capresi, temporaneamente, regolamentari.