Rimpianto assurdo: non essere già nato (e ventenne) nel 1955. Sarei potuto andare a Londra, al Duke of York’s Theatre, e avrei visto recitare sullo stesso palcoscenico Orson Welles (non devo spiegare chi è), Patrick McGoohan (avete presente la mitica serie TV Il prigioniero?) e Christopher Lee (devo spiegare chi è?). Aggiungeteci Joan Plowright, seconda e ultima moglie di Lawrence Olivier, nonché attrice di teatro inglese dalla lunga carriera. Immaginate (se ci riuscite) questi quattro mostri sacri (più altri attori) impegnati a fare qualcosa di impossibile: mettere in scena sulle tavole di un palcoscenico Moby Dick di Melville, quello che l’autore definiva “una balena di romanzo”. Fino a quel momento nessuno ci aveva neanche pensato; nessuno tranne Welles. E Welles era lo specialista delle missioni impossibili, delle regie folli, delle messinscene suicide.

Welles, ricordiamolo solo un attimo, era pur sempre quello che a sedici anni, a zonzo per l’Irlanda a dipingere paesaggi, arriva a Dublino, vede l’annuncio di una compagnia teatrale che cerca un attor giovane, si presenta al Gate Theatre, mente spudoratamente vantando una carriera drammatica che non aveva mai avuto, e fa spellare le mani degli spettatori a ogni serata. Welles è quello che, tornato in America, rivoluziona il teatro di New York con la sua versione voodoo del Macbeth e il suo Giulio Cesare in abiti moderni, dove il generale e autocrate dell’antica Roma diviene un dittatore fascista. Welles è quello che oltre a fare scintille a Broadway recitava in serie radiofoniche mitiche (come The Shadow) e viene ritenuto oggi uno dei più brillanti innovatori della radio (quello che terrorizzò la Grande mela con la sua versione della Guerra dei mondi di H.G. Wells). Welles è quello che, senza aver mai diretto un film, strappò un contratto blindato dalla RKO e con l’aiuto della sua compagnia teatrale, il Mercury Theatre, realizzò il film che ha cambiato la storia del cinema, Quarto potere. Non stiamo semplicemente parlando di un regista e attore americano: Orson Welles appartiene a quella serie di icone americane nelle quali si mescolano il mito e la storia, il successo strabiliante e il fallimento catastrofico, e che comunque non hanno lasciato il mondo come l’hanno trovato.

Chi altri poteva porsi come obiettivo quello di trasformare in un’opera teatrale un altro colossale fallimento americano che poi si è trasformato in un classico della letteratura mondiale, come il più celebre romanzo di Herman Melville (altro grande incompreso a stelle e strisce, morto semidimenticato e oggi canonizzato…)? E chi poteva riuscirci, convincendo il pubblico e la critica inglesi, non proprio teneri verso gli attori e i registi americani (i perfidi albionici essendo sempre i compaesani di un certo William Shakespeare), e riscuotendo il plauso generale? Ovviamente ci voleva un gigante (anche come dimensioni) come Orson Welles, uno che di geni solitari e incompresi ne sapeva qualcosa, e che per questo riesce assai bene a vestire i panni dell’infernale capitano Achab (come poi avrebbe vestito quelli dell’altrettanto infernale Quinlan).

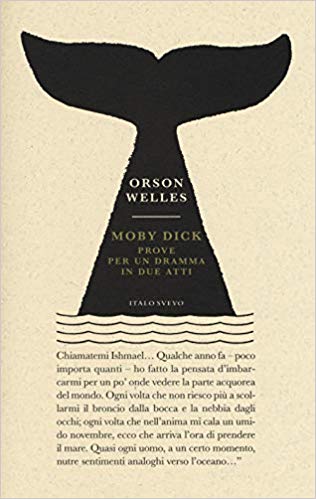

Ma non basta: il dramma, il cui testo ci viene riproposto da Italosvevo (marchio di Gaffi editore) con un’attenta introduzione di Paolo Mereghetti, che di cinema ne sa qualcosa (e se non lo sapeste si laureò in filosofia, ma con una tesi proprio su Orson Welles), fa precedere la vicenda della sventurata baleniera Pequod dai dialoghi tra gli attori che dovranno impersonare l’equipaggio, non molto convinti di riuscire nell’impresa, tanto che un attore cinico chiede a un suo giovane collega: “hai fatto credere all’impresario che saremmo stati in grado di inscenare in questo teatrino un naufragio, un tifone e un’enorme balena bianca… al modico costo di qualche dollaro?” La battuta, ovviamente, non viene dal nulla; già Shakespeare nel prologo dell’Enrico V si scusava col pubblico per la miserabile resa della battaglia di Azincourt che sarebbe seguita (mica tanto miserabile, in

realtà, dato che l’Enrico V continuano a metterlo in scena). Già il Bardo si giocava spudoratamente lo scarto tra lo spazio chiuso del teatro e il grande palcoscenico del mondo, per poi vincere barando, e questa lezione Welles l’aveva ben appresa.

Per adattare il titanico romanzo di Melville al micro-mondo teatrale, Welles fa tesoro della sua attività di regista: smonta il romanzo e lo rimonta, e soprattutto taglia forsennatamente. Quella dei tagli era un’arte già praticata dallo stesso Shakespeare, che era non solo drammaturgo ma anche regista e pure discreto attore; è cosa provata che se si rappresentano drammi come Re Lear o Misura per misura col testo integrale durano quattro ore, mentre nel Globe lo spettacolo non andava oltre le due ore e mezza. E devono tagliare sempre gli sceneggiatori quando trasformano un romanzo in un film. Ebbene, di tagli ne ha fatti tanti anche Welles sul corpo vivo della balena melvilliana, riuscendo però a mantenerne lo spirito intatto.

L’operazione ha successo anche perché il regista, attore e scrittore si poteva facilmente identificare con Achab, il più grande cacciatore di balene della più grande flotta baleniera, quando la partita tra cetacei e marinai era alla pari, e non erano sempre i primi a soccombere. Achab a caccia del micidiale capodoglio bianco era come Welles alle prese col film definitivo, Quarto potere, che in origine era stato anche intitolato American #1, e cioè “americano numero uno”. Il magnate Charles Foster Kane come emblema degli americani e dell’America: la potenza del dollaro alla conquista del mondo. Già in Moby Dick è rintracciabile un sottotesto politico, con la nave a fungere da microcosmo che rispecchia il macrocosmo degli Stati Uniti; Welles, che nel suo primo e più grande film voleva restituire un ritratto dell’americano archetipico, questo lo capiva bene. Forse, quando mise in scena il romanzo di Melville, si rendeva conto ormai che Achab poteva essere un suo autoritratto, dopo che Quarto potere era stato boicottato e passava per un magnifico fallimento (come accadde, in un vertiginoso gioco di specchi, allo stesso Moby Dick, disastro sia dal punto di vista delle vendite che da quello della critica contemporanea). Welles era consapevole che il vero eroe americano non era il vincitore, ma il magnifico perdente; quello che la sua rivincita se la prende (amaramente) ben dopo la morte. Per cui, semplicemente, nessuno come lui poteva tradurre l’opera di Melville in una rappresentazione teatrale, e farla riuscire così bene.

Per cui, cari lettori, tutti a New Bedford, andiamo a Nantucket, imbarchiamoci sul maledetto Pequod insieme a Herman, Orson e Achab, e al primo che vede quell’accidente di balena vada il doblone d’oro. E quando l’avvistate gridate “laggiù soffia”, mi raccomando!