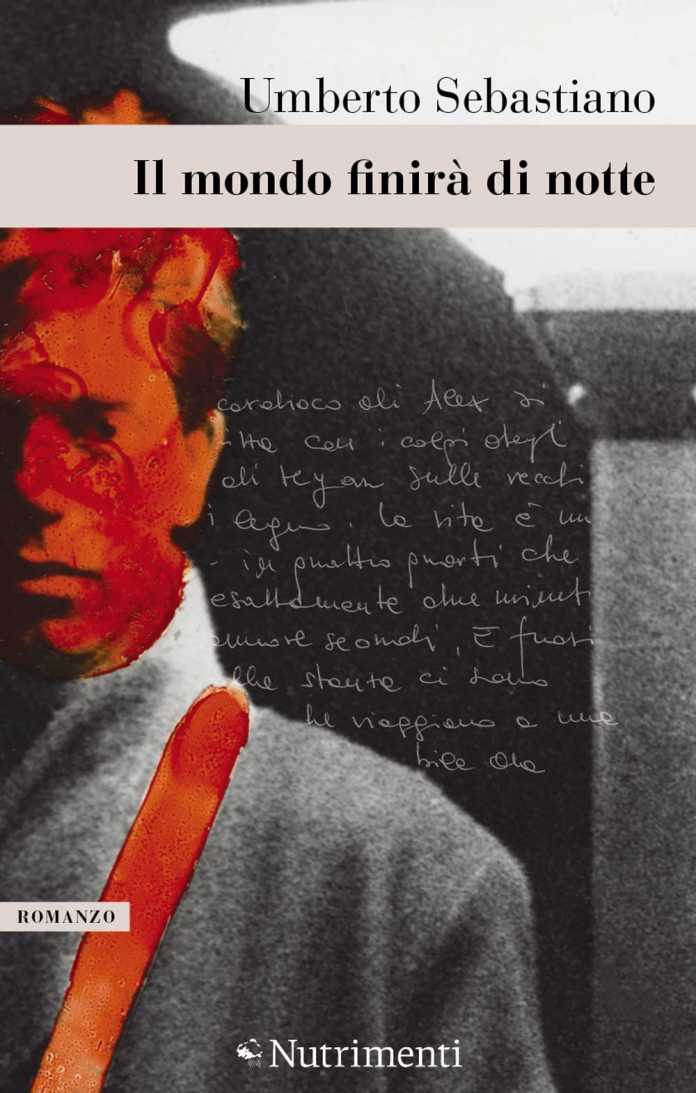

Il mondo finirà di notte: una Kindertragödie. Non c’è esergo a introdurre il primo romanzo di Umberto Sebastiano, per Nutrimenti nella primavera di quest’anno. E non c’è nemmeno l’inizio, bensì la fine, e con essa il Superstite: non l’Ismaele melvilliano, ma tal Umberto, non oceani e baleniere, ma il suo ciclomotore ammaccato e la Pordenone degli anni ottanta. Non il mare nerissimo e amniotico in cui si aggira il leviatano, ma un ragazzino che ha appena visto l’orrore in una notte sbagliata di Giugno.

Bisogna tenere a mente quelle prime righe. La lettura infatti inverte subito la rotta e prosegue lieve, a tratti fastidiosa come il solletico, come possono esserlo i ragazzini delle scuole medie per un adulto incarognito, a cui non sembra possibile possano avere qualcosa di davvero interessante da dire, nella loro dimensione intermedia, mediocre, larvale, senza più lo splendore dell’infanzia e ancora senza la complessità dell’adulto che sa come vanno le cose. Ma che ne sanno i ragazzini delle tasse, della guerra, della fine del mondo, del sesso e della morte? Delle cose che davvero contano? Sebastiano sceglie di zittire quell’adulto e seguirli, dare loro voce, sulle orme di Morante, sulle orme di Salinger, incontrando sulla sua strada il Wedekind di Risveglio di primavera, e facendo con lui un gran pezzo di cammino, durante il quale Melchior, Moritz, Wendla, si tramuteranno in Alex, Umberto e Kyara, che saliranno inconsapevoli sulla giostra di Pan, direttore occulto del parco giochi allestito per loro.

Ma se lo stile della scrittura è asciutto e elegante, richiamo all’America, quella di A sangue freddo di Capote (la scena della capanna ricorda da vicino l’eccidio del Kansas), è più ad Est che si deve guardare per trovare la giusta messa a fuoco, un punto che sia terra di mezzo tra oriente e occidente, tra vecchi imperi e fragili e spavalde democrazie. L’oriente friulano, l’oriente che conosce e racconta Sebastiano, è quello cresciuto all’ombra della Mitteleuropa dell’appena citato Wedekind e di Freud, di Sebald e di Kiš, di quell’Europa malaticcia e decadente dai mille volti spesso nascosti sotto le maschere uniformi del progresso perbenista e borghese, pronte a saltare come tappi. L’occidente è quello veicolato attraverso la base di Aviano, dalla musica new wave dei Jam, dal punk di Siouxsie, specchio fedele dei sacrosanti disturbi emotivi dei protagonisti, riflessi in quel Great complotto musical-esistenziale che aveva i primi anni ottanta da affrontare, con il loro complicato bagaglio, con il trauma del terremoto del ’76, e di quello che infiammò le piazze nel ’77.

Lo sfondo elettrico e vitalissimo del complotto di Pordenone, ode all’effimero, al dada, al futurismo (celebre il concerto dei Tampax con gli strumenti di cartone, distrutti non appena il gruppo raggiunse il palco) si rivela quindi il contesto perfetto per collocare un’archetipica gioventù alle prime goffe e tragiche esperienze nel mondo, fatte di facili ribellioni, sperimentazioni fallimentari e inevitabili cadute. Bravo dunque Sebastiano, che è riuscito a raccontare questa Kindertragödie basso-friulana partendo dal posto più giusto, fotografato nel momento migliore: quando tutto può accadere, e ciò che deve accadere accade.