All’inizio del secolo scorso, un re decretò chi fosse il più grande atleta del mondo. Mentre diceva queste parole, il re gli consegnava due luccicanti medaglie d’oro. Erano le Olimpiadi di Stoccolma del 1912, il sovrano era Gustavo V di Svezia e l’atleta in questione era Jim Thorpe. Un nativo americano, poco più di vent’anni, arrivato primo in entrambe le discipline olimpiche più difficili in assoluto: il pentathlon e il decathlon. Una figura così, con gli occhi di oggi, si vedrebbe in possesso di una splendida villa sulle rive dell’Oceano, automobili di gran lusso e gran vita mondana. Le cose andarono diversamente. Prima di tutto perché il grande circo mediatico e finanziario dello sport non era ancora nato, inoltre il mondo, la sua storia e i suoi problemi incombevano pesantemente sulla vita di tutti. E infine perché Jim Thorpe era persona umile e modesta, sensibile e intelligente.

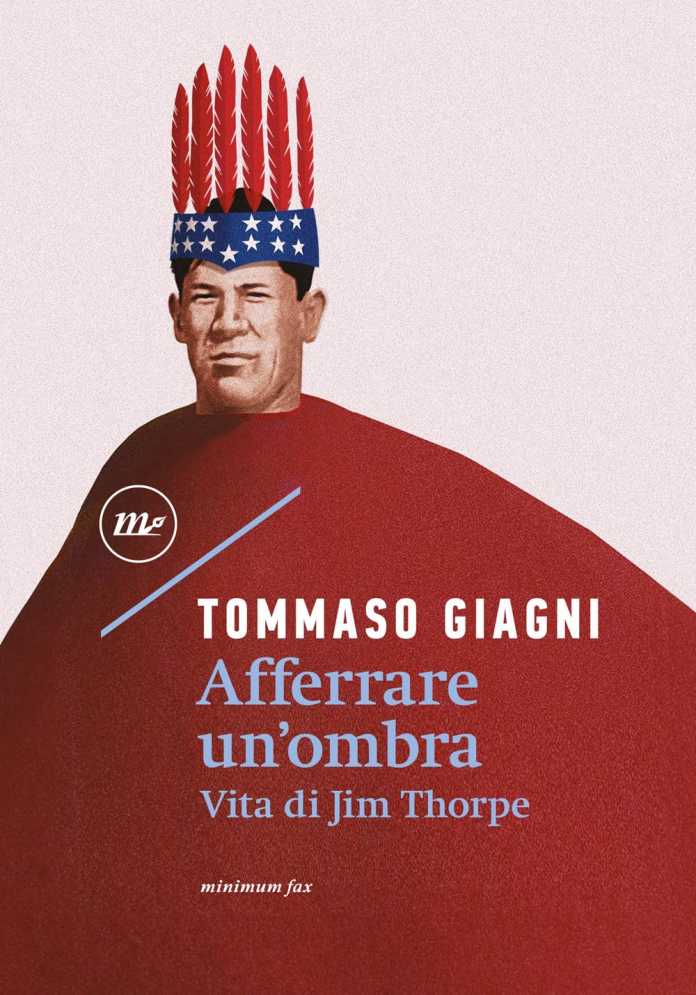

Inizia così la favola tragica di un grande mito dello sport. Nasce con una ipocrisia e con l’arroganza di un bianco verso un nativo. Le olimpiadi erano (sono?) la competizione dilettantesca per eccellenza e il fatto che, qualche mese prima di Stoccolma, Thorpe avesse giocato qualche partita a Baseball, guadagnando un gruzzoletto di dollari, non piacque agli organizzatori che gli ritirarono le medaglie. Thorpe si portò dentro questa rabbia e questo dolore per tutta la vita. Solo nel 1983 le sue vittorie vennero riabilitate e le medaglie consegnate ai suoi figli. Questo macroscopico episodio va tenuto in conto perché costituisce un elemento simbolico che riguarda molte dinamiche della vita del grande campione. Una vita che ci viene raccontata magistralmente da Tommaso Giagni, scrittore trentino di origini romane.

Inizia così la favola tragica di un grande mito dello sport. Nasce con una ipocrisia e con l’arroganza di un bianco verso un nativo. Le olimpiadi erano (sono?) la competizione dilettantesca per eccellenza e il fatto che, qualche mese prima di Stoccolma, Thorpe avesse giocato qualche partita a Baseball, guadagnando un gruzzoletto di dollari, non piacque agli organizzatori che gli ritirarono le medaglie. Thorpe si portò dentro questa rabbia e questo dolore per tutta la vita. Solo nel 1983 le sue vittorie vennero riabilitate e le medaglie consegnate ai suoi figli. Questo macroscopico episodio va tenuto in conto perché costituisce un elemento simbolico che riguarda molte dinamiche della vita del grande campione. Una vita che ci viene raccontata magistralmente da Tommaso Giagni, scrittore trentino di origini romane.

In questo libro, che si propone come un vero e proprio romanzo, si legge certamente della vita dell’atleta tra mille vicende avventurose che lo portarono sui campi di baseball, di basket, di football. Ma che anche lo videro attivo nel sindacato per i diritti dei nativi americani quando lavorò nel cinema a Hollywood. Nello sport fu sempre fenomenale. Gli appassionati e i media si accorsero subito di lui. Proprio da una cronaca del “New York Times” viene il titolo del libro poiché il giornalista, per descrivere le sue gesta, la sua corsa che lo rendeva imprendibile sul campo, scrisse che per gli avversari era come “afferrare un’ombra”. Jim Thorpe ebbe tre mogli e una certa quantità di figli e di figlie. Con qualcuno di loro ebbe un legame solido con altri no. Fu molto legato alla nazione indiana da cui proveniva nonostante tre diversi tentativi di assimilarlo ai bianchi: fu chiamato James Francis poi Jacobus Franciscus, ma il suo vero nome era Wa-tha-sko-huk che significa “luce dopo il fulmine”.

La storia degli Stati Uniti irrompe nella scrittura di Giagni quasi mettendo in secondo piano le vicende personali del protagonista. L’autore non tralascia nulla. Parla molto di razzismo, dei tentativi di assimilazione, della cittadinanza (tardiva) offerta ai nativi, parla della crisi economica del ’29 e di molto altro. Sappiamo molto, capiamo molto di quel contesto. Giagni infatti tiene molto a mantenere un tono “oggettivo” e distaccato, ma sistema alcune frasi di commento in quasi tutti i momenti salienti della narrazione.

Jim Thorpe morì povero, malato e solo. È seppellito in una città che non aveva mai frequentato ma che “comprò” il suo corpo per darsi un elemento di attrazione per i turisti. Durante tutto il libro, l’autore cerca di contrappuntare il racconto con il riferimento a personaggi assai importanti che sfiorarono la vita del grande atleta. Vi sono Ezra Pound e la poetessa Marianne Moore, Eisenhower e Woody Guthrie, il generale Patton, Marilyn Monroe, Burt Lancaster e Chet Baker. Forse è un gioco letterario. Molto più probabilmente si tratta di un regalo che l’autore fa al suo personaggio organizzandogli un palcoscenico di celebrità assolute all’interno del quale Jim Thorpe ci sta benissimo.