Pochi mesi prima che il ceppo SARS-CoV-2 entrasse in tutto il mondo nel radar delle strutture di allerta pandemica, il governo francese, attraverso l’Agence de l’innovation de défense (AID), annunciava la costituzione di un “Red Team” con il compito di immaginare scenari e minacce strategiche provenienti da un futuro sempre meno prevedibile anche per chi in teoria detiene la responsabilità della sicurezza interna ed esterna dello stato. Il termine stesso “red team” deriva dal gergo della cybersecurity e nelle simulazioni indica la squadra di hackers chiamati ad interpretare il ruolo e le possibili tattiche del “nemico”, insomma i “cattivi” (mal) intenzionati ad attaccare con ogni mezzo i “nostri” (aka “Blue Team”). La novità è che il bando della AID è rivolto questa volta a futurologi ed esperti di fantascienza, i più adatti, secondo i funzionari del Governo Macron, ad immaginare quelle discontinuità e quegli eventi eccezionali che sfuggono invece alla comune percezione spazio temporale del militare e del burocrate.

Non sappiamo se questo team, oggi costituito a Parigi, sarebbe stato in grado di fornire per tempo indicazioni utili ad affrontare l’emergenza pandemica o se, in fondo, il compito di qualsiasi think tank sia solo quello di guadagnarsi lo stipendio fornendo un quadro narrativo più o meno spendibile, sforzandosi di dare senso a quello che fino a quel momento non ne ha. In fondo, poco importa. E poco importa, anche, che l’idea di arruolare narratori e sceneggiatori non sia del tutto inedita (prima dell’AID l’hanno avuta gli americani, dopo l’11 settembre). Quello che interessa qui è semmai che un’iniziativa nata (come si capisce inequivocabilmente dal documento brochure dell’Armées) per congetturare minacce estreme e futuribili ma pur sempre riconducibili ad un agency umana – droni intelligenti, terroristi in armatura da Iron Man, atomiche sporchissime, armi biologiche che neanche Resident Evil – nel nostro immaginario debba, oggi, prima di tutto fare i conti con altri scenari dell’apocalisse e, soprattutto, agenti non umani, liberati dal collasso dell’Antropocene e dal riscaldamento globale.

Questa congiunzione tra la narrazione collettiva e le dinamiche spazio temporali dell’inumano appare infatti un passaggio per nulla scontato, almeno nella tradizione della letteratura occidentale. Come osserva Amitav Ghosh, nel suo saggio La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile (Neri Pozza, 2019), nel secolo scorso la fantascienza è stata l’unica forma di letteratura che, a partire dall’ibrido natura/cultura, abbia saputo raccontare l’impensabile, cioè l’umano in rapporto al non umano. Coevo della prima rivoluzione industriale, il romanzo moderno risulterà invece destinato a recepire in tutte le sue varianti e gradazioni – storico, epistolare, psicologico, di formazione, proustiano, etc – la parabola del soggetto, entro parametri di “realismo” che hanno continuato a regolare per decenni, e in pratica fino ai nostri giorni, il suo mainstream.

“Proprio quando l’attività umana cominciava a modificare l’atmosfera terrestre, l’immaginazione letteraria cominciò a concentrarsi esclusivamente sull’umano […] Ciò implica la marcatura e la soppressione degli ibridi – e la fantascienza è esattamente questo, un genere separato dalla tradizione letteraria. Il confine esiste solo per un’esigenza di ordine, perché lo spirito della tarda modernità non poteva tollerare ibridi Natura-Cultura”.

Solo lo sguardo naturalmente artificiale della science fiction ha tolto, secondo l’autore indo-americano, l’umano dal centro dell’universo narrativo, per collocare al suo posto le intersezioni con gli Iperoggetti, quei fenomeni catastrofici che, per rifarsi alla definizione di Timothy Norton, sfuggono alla dimensione umana del tempo e dello spazio. Anche a una lettura sommaria le loro storie, popolate da agenti non umani ̶ androidi, robot, cyborg, etc – se da un lato si attiravano lo stigma della letteratura per bene del Novecento, dall’altro ci hanno familiarizzato con il terraforming, i virus, le intelligenze aliene e artificiali, i pianeti viventi o morenti nell’estinzione climatica. Un tour a prezzi stracciati tra i mostri della uncanny valley, in compagnia di corpi emancipati dall’antropocentrismo e da costrutti di genere. Alla base della “sospensione dell’incredulità” praticata dal romanzo e dalle “narrazioni realistiche” troviamo l’idea leibniziana che “la natura non fa salti” (natura non facit saltu) e l’adesione convinta a un sostanziale gradualismo, che farà coincidere l’esperienza del lettore grosso modo con le idee dominanti nell’ambito scientifico ottocentesco.

“La probabilità e il romanzo moderno – prosegue ancora Gosh – sono, di fatto, gemelli, nati all’incirca nello stesso periodo, fra le stesse persone, sotto una stella condivisa che destinava entrambi a fungere da contenitori per lo stesso tipo di esperienza… il romanzo ha preso vita in ogni parte del mondo, mettendo al bando l’improbabile e introducendo il quotidiano. […]Le teorie gradualiste in campo scientifico hanno prevalso all’incirca nello stesso modo, tacciando il catastrofismo di essere antimoderno“.

Paradossalmente, proprio la rinuncia a “immaginare l’impensabile” ha portato le narrazioni prevalenti ad identificare come “canone” l’orizzonte statistico di quella “bolla” che ha miracolosamente esentato, per alcuni decenni, la civiltà occidentale dalle conseguenze più nefaste dell’industrializzazione di massa e dei combustibili fossili. Ai margini di questa bolla l’urgenza di un’altra narrazione, che assuma come priorità narrativa le responsabilità di specie rispetto al collasso della biosfera, emerge oggi invece ad esempio nei romanzi di Kim Stanley Robinson, Jennifer Marie Brisset, N. K. Jemisin, Jeff VanderMeer o China Mieville, negli scritti di Donna Haraway o nei film di Werner Herzog. Anche attraverso queste voci possiamo dire che la letteratura di oggi sta cambiando. Cambia la sensibilità, cambiano i paradigmi.

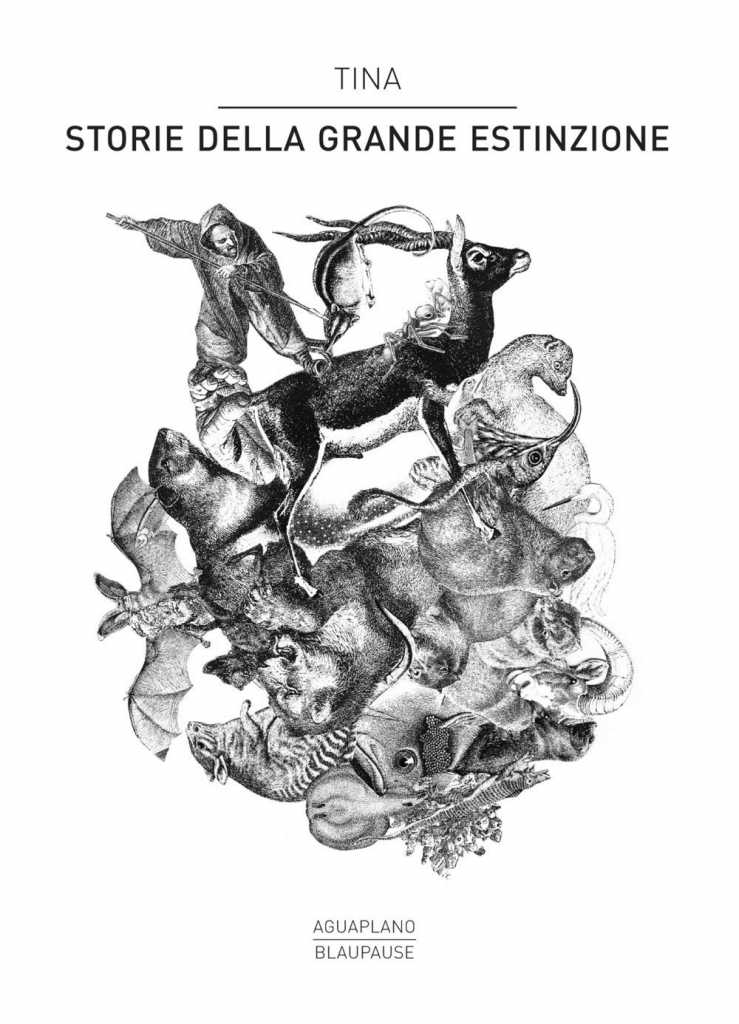

Non troppo sorprendentemente, Il libro di Gosh è anche il punto di partenza di TINA – Storie della grande estinzione (Aguaplano, 2020) – un progetto di scrittura collettiva mirato alla possibile narrazione del collasso ambientale, che ha visto la luce nei mesi scorsi sotto il coordinamento di Matteo Meschiari e Antonio Vena (e di Rocco Lombardi per le illustrazioni) . Prima con un blog e poi con questo libro. Alla call to action nata sul sito hanno risposto in pochi giorni 153 autori, inviando altrettanti frammenti e microracconti. Ogni frammento – in forma narrativa, saggistica o ibrida, comunque sempre libera – è incernierato al successivo grazie a brevi commenti, a formare un corpus testuale unico ancorché sincretico, ma può anche essere letto isolatamente. L’intero volume, anzi, si propone alla consultazione come un lessico o un’enciclopedia o prestandosi alla lettura random, quanto a quella sequenziale.

Non troppo sorprendentemente, Il libro di Gosh è anche il punto di partenza di TINA – Storie della grande estinzione (Aguaplano, 2020) – un progetto di scrittura collettiva mirato alla possibile narrazione del collasso ambientale, che ha visto la luce nei mesi scorsi sotto il coordinamento di Matteo Meschiari e Antonio Vena (e di Rocco Lombardi per le illustrazioni) . Prima con un blog e poi con questo libro. Alla call to action nata sul sito hanno risposto in pochi giorni 153 autori, inviando altrettanti frammenti e microracconti. Ogni frammento – in forma narrativa, saggistica o ibrida, comunque sempre libera – è incernierato al successivo grazie a brevi commenti, a formare un corpus testuale unico ancorché sincretico, ma può anche essere letto isolatamente. L’intero volume, anzi, si propone alla consultazione come un lessico o un’enciclopedia o prestandosi alla lettura random, quanto a quella sequenziale.

Richiamandosi al Decamerone – e l’analogia con la peste che assedia i giovani novellieri di Boccaccio suona tanto ovvia quanto appropriata – il volume è suddiviso in sette giornate: Collasso; Shock cognitivo; Spettri (del futuro, del ripetibile); Il problema di Grendel; Archeologie dell’orrore; Estinzione; Il fato delle forme. Ciascuna offre una traccia che può liberamente svilupparsi attraverso il tempo e lo spazio, assumere una qualsiasi dimensione di scala, passare con indifferenza dall’infinitamente piccolo al incommensurabilmente grande: dall’estinzione dei cianobatteri (il Grande Evento Ossidativo datato 2.450 milioni di anni fa all’inizio del Proterozoico) alla fine degli ittiti e di altre civiltà, in un catalogo di catastrofi da fare invidia a Collasso di Jared Diamond (Einaudi, 2005). E di qui proiettarsi nell’immediato futuro, quando il global warming potrebbe aver fatto il suo corso, con la sua coda interminabile di ingiustizia climatica, sconquassi demografici, politiche soluzioniste e grandi migrazioni. In questo arco troviamo anche gli eventi che in qualche modo continuano a risuonare nell’eco della memoria collettiva, dal terremoto di Messina al reattore di Chernobyl, dal disastro di Fukushima all’uragano Katrina. In mezzo resta solo lo spazio vuoto dei qui e ora, lasciato libero per ripensare radicalmente il nostro presente, in una possibile ucronia dell’oggi. Perché, dopotutto, “Fiction is action” come non si stancano di ripetere Meschiari e Vena (il primo, antropologo e saggista prolifico, entrambi scrittori, insieme hanno da poco pubblicato Imperium per i tipi di Zona 42). L’effetto cascata che complessivamente questi detriti – fattuali, scientifici e narrativi – producono sulla membrana un po’ anchilosata e callosa del nostro percepito risulta molto superiore alla somma di tutti i frammenti, pur singolarmente notevoli e spesso indispensabili. Tutti, come già detto, aperti alla consultazione come voci del lessico della Sesta Estinzione che incombe, e non solo alla lettura, in sequenza, del volume.

Se il saggio di Gosh individuava la prospettiva da cui il viaggio di TINA prende idealmente le mosse, facendo ripartire il racconto dalle fonti dell’immaginario scientifico (liberato per una volta da ottimismo tecnologico, riserbo accademico o cazzeggio da talk show), l’estremo opposto della parabola è rappresentato simbolicamente da La Strada di Cormac McCarthy, il romanzo che ha raccontato senza fronzoli la vita dopo che il nostro mondo è finito, su cui il libro sfuma nei titoli di coda, una volta raggiunta la sua final destination:

L’orrore e l’incubo non è l’esercito zombie che ci solleva dai mutui e dai lavori ripetitivi. Non è lo sciame lento e demente che con la morte e lo stato di eccezione porta con sé uno stato di comfort, una specie di apocalisse cozy.

Adesso temiamo di spingere carrelli di supermercati razziati, mentre bruciamo tessuto muscolare per riuscire a camminare, instupiditi dalla sete e dalla paura e dalle sacche di CO2, su strade statali devastate pattugliate da cannibali, in un pianeta che si ritira. Senza Skyline. Senza speranza.

The walking dead è il passato, The Road l’incubo dell’Antropocene.

Meglio a questo punto chiarire cosa Tina, Storie della Grande Estinzione non è o, meglio, che strategie non intende mobilitare, anche a partire dal suo titolo diversamente thatcheriano: chi ha creduto infatti a T.I.N.A. (There is no alternative) dalla prospettiva del capitalismo neoliberale degli anni ‘80, conosce oggi TINA (che è anche il nome di Tina Fontaine, nativa Inuit vittima a 15 anni della violenza razziale, a cui il libro è dedicato) dalla prospettiva del collasso dell’Antropocene. L’antologia non aspira a rinnovare la narrazione distopica, diventata, sull’onda dei successi teen adult degli ultimi due decenni, un genere popolare a sé sugli scaffali della Feltrinelli. La distopia come strategia narrativa non interessa perché non apre nuovi immaginari e resta bloccata nella trama individuale di un’avventura esclusivamente umana, come un passato che non passa. La prospettiva distopica resta essenzialmente cinica e cinicamente compiaciuta: tutto è lecito per sopravvivere e uscire vivi dall’arena, come i protagonisti della serie survival giapponese Alice in Borderland. Il suo orizzonte sociale è neo-malthusiano, può approdare al primitivismo alla Unabomber o all’eco-fascismo per elite transumaniste.

D’altra parte TINA non ci parla neppure apertamente di un’utopia positiva, orientata a un futuro sostenibile e inevitabilmente inclusivo, da far emergere o costruire tutti assieme in un “dopo” alimentato da energie solari e tecnologie alternative, come negli scenari provenienti dal filone Solar Punk. La narrazione qui resta aperta a sviluppi molteplici e a qualsiasi finale, anche il più catastrofico. Il pessimismo della ragione resta scaramantico: meglio non dare per scontato il salto di prospettiva che con questo bellissimo libro-oggetto e con questa insolita manovra letteraria si è cominciato a “visualizzare”, come premessa di possibile cambiamento di immaginario e di sensibilità sociale. Offrendo semmai un’indicazione “immediatamente politica” proprio nella scelta della scrittura partecipativa, che nell’italia negli anni ‘10 ha all’attivo alcuni prototipi, come l’esperimento in rete di twletteratura , in ambito didattico o, su un terreno più autoriale, il romanzo In territorio nemico (minimum fax, 2013) prodotto da SIC (Scrittura Industriale Collettiva). In questo senso TINA, mentre squaderna il lessico dell’Antropocene ad uso di una nuova generazione di scrittori, rilancia anche una promettente strategia evolutiva attraverso la scrittura collettiva.