Alle 3.32 italiane della notte tra il 2 e 3 gennaio 2020 Trump ha twittato una bandiera statunitense senza nessun commento, seguita, 14 minuti dopo, dalla conferma dell’uccisione in Iraq di Qasem Soleimani il potente generale numero due del governo Iraniano. Si è trattato dell’atto finora più proditorio della sua carriera da Presidente. Dove porterà il mondo questo atto di terrorismo? Difficile saperlo con esattezza ma, mentre tutti gli esperti di geopolitica, di Medioriente e di sovranismo avanzano ipotesi, l’unica cosa certa è che esso è contro le migliaia e migliaia di persone che in questi ultimi mesi sono scese in piazza Tahrir a Baghdad e nelle altre piazze in rivolta nel paese e che sono state duramente represse proprio dalle milizie fondamentaliste filo-iraniane con la regia occulta di Soleimani. Se un generale è sostituibile, sicuramente non lo sono questi germi e fermenti che dal basso chiedono un cambiamento. Ebbene, è questa gente ora che rischia seriamente di essere messa a tacere per sempre, soffocata dai soliti nazionalismi e dai giochi di potere tra i tanti attori in campo: locali, regionali e internazionali. E a maggior ragione, perché questa nuova generazione che protesta in Iraq è disarmata come disarmati erano i loro fratelli nell’omonima piazza del Cairo e nelle altre piazze dell’area durante le rivolte del 2011 e ancora oggi in Algeria e in Libano.

È quanto in questa situazione di estrema confusione dovrebbe essere chiaro a tutti come chiaro è l’intento di Trump di non voler tenere in nessun conto né le loro ragioni né la loro sorte. Kobane docet!

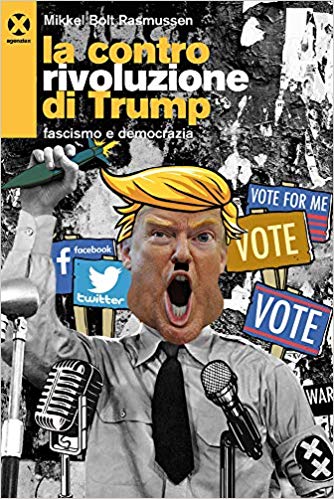

Questi fatti non sono ovviamente descritti da Mikkel Bolt Rasmussen, ma il suo saggio ci offre alcuni strumenti per decifrarli anche nella loro apparente contraddittorietà. Sembra infatti che questo atto estremo di Trump sia l’ennesimo colpo di testa di chi ha criticato aspramente le guerre infinite dei suoi predecessori in Afghanistan. In realtà, spiega bene Rasmussen, l’essere contradditorio, dire una cosa e farne un’altra, fa parte della politica del tweet e della stessa immagine di Trump che preferisce il caos in quanto “terreno fertile per […] apparire come un salvatore”.

L’autore interpreta l’elezione di Trump come una risposta ultranazionalista “all’emergere di un rifiuto non solo dell’attuale regime di accumulazione, ma anche del capitalismo come modo di produzione”. Sono il ciclo delle “rivoluzioni arabe, i movimenti di occupazione delle piazze e Black Lives Matter” che “hanno dato forma a un nuovo movimento di contestazione planetaria” a cui Trump risponde con una soluzione controrivoluzionaria che sposta la contestazione contro le ingiustizie della mondializzazione, l’austerity e il dominio delle banche “in una direzione fascista che riattiva l’idea di un popolo eletto guidato da un leader forte”. Alla crisi palese del neoliberalismo e degli istituti della democrazia si offre una soluzione – necessariamente precaria – fatta di un misto di razzismo e protezionismo che si combinano in una forma di fascismo postmoderno; si recupera in parte la rabbia contro Washington e Wall Street (di cui paradossalmente Trump è un eminente esponente) e si cerca una sorta di patto con gli operai e i ceti impoveriti bianchi agiti contro i nemici esterni e interni.

Nel suo saggio Rasmussen analizza a fondo il discorso di investitura di Trump del 20 gennaio 2017. Esso poggia sui tre pilastri del Popolo, del leader forte “che non fa parte del sistema politico”, della rinascita americana che seguirà per forza di cose quando il leader avrà ricreato la comunità perduta e verranno sconfitti i nemici interni ed esterni della nazione. Questi tre topoi a loro volta poggiano sulla narrazione del declino e del tradimento perpetrato fino a ieri contro il popolo americano dalle élite di Washington, che “hanno permesso alle compagnie straniere di rubare il lavoro americano svuotando in questo modo la società della sua economia”. La nozione di popolo diventa centrale, “una sorta di figura mistica che non include tutta la gente che vive negli USA” ma qualcosa di meno e di più nello stesso tempo perché esclude gli immigrati, gli indigeni, gli afroamericani e “tutti i gruppi che Trump ha insultato e ridicolizzato fin dall’inizio della campagna elettorale”. Ne esce un “Popolo” con la P maiuscola, nella veste di soggetto unitario che si riconosce nella propria “bianchità” in una sorta di patto che secondo Rasmussen riattualizza quello fra la classe operaia bianca e la classe capitalistica durante il New Deal, allorquando F.D. Roosevelt rese visibili e incluse i “dimenticati”, per l’appunto l’”indispensabile uomo della classe operaia USA, nell’economia del paese”, escludendo gli “afroamericani che rimasero in gran parte non solo dimenticati ma invisibili”. “Invece di unirsi agli schiavi affrancati e agli altri poveri di colore, l’operaio bianco unì le sue forze a quelle della borghesia bianca, sabotando così effettivamente la potenzialità rivoluzionaria negli Usa”. Una lettura stimolante quella di Rasmussen sul New Deal la cui conclusione però appare discutibile, certamente retrodatata. Se le cose sono andate come sono andate, se oggi quanto resta negli USA di quella classe operaia vota il fascista Trump che vuole alla Casa Bianca, non credo sia per fedeltà a quel vecchio patto. Se così fosse, dovremmo metterci il cuore in pace e porgere le nostre scuse al vecchio Hegel perché in questo caso avrebbe mille e mille ragioni per pretenderle da noi, convinti materialisti. No, la storia della classe operaia è la storia delle sue lotte che provvedono a trasformarla finché durano; quando vengono a mancare, non parli più di classe ma di individui avviliti e fiacchi, alla mercé di una storia che non è la loro. È questo tema che mi pare manchi nel saggio perché la storia sociale e politica degli americani non è stata mai lineare. Non lo è stata alle origini – diciamo tra il 1750 e il 1804 – e non lo è stata nel Novecento, certamente non quella dei suoi operai. Idem per la supposta linearità entro cui viene letto lo slogan “American first” col suo corredo razzista di cui il suprematismo bianco è l’espressione più genuina. Anche in questo caso, non c’è il rischio di attutire gli urti e le spinte del presente in nome di una tradizione che tutto comprende?

Altro tema centrale nel saggio è se il fascismo è l’opposto della democrazia. Ha ragione la filosofa femminista Judith Butler quando insiste a leggere il fenomeno Trump “come una lotta tra la destra nazionalista e la democrazia”? Moltissimi altri commentatori l’hanno seguita, anche istericamente, come ha sottolineato, seppur con tutt’altri intenti, lo scrittore Breat Eston Ellis nel suo saggio/romanzo White appena uscito.

Rasmussen in proposito è chiarissimo e risponde con un sonoro no affrontando la questione da due lati. Da una parte il fascismo di Trump – ma anche quello di Marine Le Pen e di Matteo Salvini – non si è generato con un colpo di stato (Hitler e Mussolini hanno provveduto a ciò una volta eletti con “libere” elezioni) quanto piuttosto un uso “coestensivo al regime democratico”. Precisamente Trump “è un’espressione della crisi della democrazia, di quel momento in cui diviene una necessità approfondire le esclusioni già esistenti nei regimi nazionali delle democrazie parlamentari”. Come dargli torto?

Che la democrazia funzioni in questo modo è evidente anche in Italia allorquando, finito il governo gialloverde e buttato fuori il trucissimo Ministro dell’Interno, i suoi decreti sicurezza sono rimasti in vigore nella loro integrità e se mai verranno ritoccati, lo saranno nelle parti più palesemente incostituzionali; la stessa politica dei porti chiusi continua come prima mentre per l’accoglienza diffusa dei richiedenti asilo l’unica discontinuità è che non se ne parla più perché è finita in fondo all’agenda perché troppo scottante ai fini elettorali. Lo stesso vale per la democratica Europa che la sua politica dei confini ce l’ha, esternalizzando a paesi terzi come la Libia, la Turchia, la Croazia e la Slovenia il lavoro sporco di trattenere i migranti fuori dai coglioni (espressione salviniana!).

Allora? Come uscire da questo marasma, da questo presente ingiusto e mortifero, senza essere schiacciati fra due supposte contrapposizioni “naturali”, quella di “una comunità simbolica e spirituale”, ovviamente ripulita da tutti gli elementi estranei che minacciano la sua purezza e l’altra, una anodina democrazia che è solo difesa dello status quo, dei privilegi e delle enormi ingiustizie che il neoliberalismo produce. Potranno mai essere questi il luogo di una politica di liberazione?

La risposta la troviamo fuori, nelle piazze dove si intrecciano i desideri di rivolta e le concrete forme di vita. Come scrive Marcello Tarì che firma l’introduzione al libro: “Uscire, uscire e ancora uscire!”. È la nostra sola parola d’ordine.