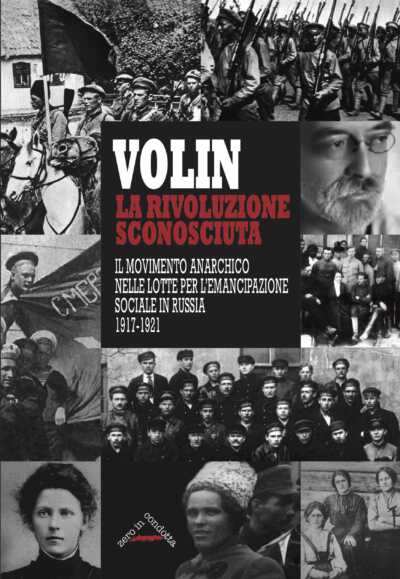

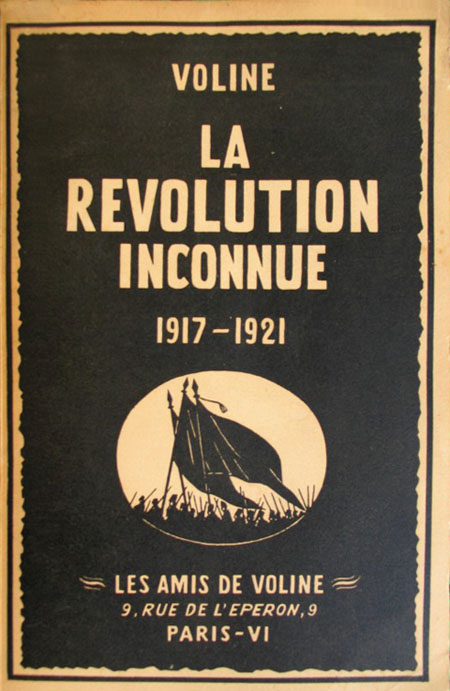

La Comune di Kronštadt (marzo ’21) e il movimento machnovista (’18-’21) sono al centro de La rivoluzione sconosciuta Il movimento anarchico nelle lotte per l’emancipazione sociale in Russia. 1917-1921 di Volin (Zero in Condotta, Milano 2024). Non una semplice rivolta la prima e neppure un’azione insurrezionale fine a se stessa quella di Machno, ma due “fatti storici” che, se pensati assieme, prefigurano dentro la Rivoluzione russa, immantinente identificata dagli storici come bolscevica, una rivoluzione altra, anarchica per l’appunto.

Parliamo di fatti storici e il pensiero va alle Sei lezioni sulla storia di Edward H. Carr (Einaudi, 1982) che titola il primo volume del suo monumentale lavoro sulla Russia Sovietica per l’appunto La rivoluzione bolscevica 1917-1923.

“La storia – scrive lo storico marxista Carr – è essenzialmente interpretazione” e chi fa “professione di storico, sa, se si ferma un istante a riflettere sul senso del proprio lavoro, che lo storico è perpetuamente intento a adeguare i fatti all’interpretazione [corsivo nostro]”. Narrazione «orientata», dunque, la storia con lo storico a farla da padrone, a decidere in modo del tutto arbitrario quale tra i fatti, soprattutto del passato recente, sia da ritenersi “fatto storico”.

A leggere La rivoluzione bolscevica né la Comune di Kronštadt né il movimento machnovista sono quindi fatti storici, al più sintomi di un malessere sociale dovuto alla “guerra dichiarata della città contro la campagna”, il cosiddetto «comunismo di guerra». Carr riprende alla lettera, per farlo proprio, il giudizio estremamente negativo espresso da Trotskij sui due fatti: nessuna dignità politica riconosciuta agli anarchici di Kronštadt perché senza partito ma soprattutto perché di origine contadina, figli dei kulaki e dei pope. Di Trotskij e di Dzeržinskij. Anche il capo della Ceka era convinto di riconoscere sotto la bandiera dell’anarchismo “sinceri idealisti la cui filosofia non aveva alcuno sbocco nell’azione, quanto delle bande organizzate, il cui credo politico era poco più che un pretesto per il banditismo”.

Gli è che alla più classica guerra di classe, Trotskij e Dzeržinskij sovrappongono una lotta che possiamo chiamare delle “razze” secondo il concetto ovviamente foucaultiano espresso in Bisogna difendere la società (Feltrinelli 1998).

I bolscevichi avevano designato con l’espressione «dittatura del proletariato» la classe dominante della nuova Russia e con la Costituzione del ’18 ne avevano fissato una prima forma di Stato e di governo. Trotskij in particolare resterà ammaliato dal volto operaio della giovanissima Repubblica Sovietica Federativa Socialista Russa (RSFSR) che per prima ne indosserà la maschera e in suo nome nel ’23 nascerà l’URSS, “con prestigio e con poteri anche maggiori”. Per dire, insomma, che sempre in suo nome la storia del primo Stato socialista ripeterà quella del potere moderno, che poi è quella dell’Uno: quel diritto comune, quella ideologia, quel partito, uno stesso popolo, una stessa nazione e soprattutto quella ‘razza operaia’ che finalmente nel ’35 troverà il suo volto nell’eroe del lavoro socialista Stachánov[1].

A difendere questa società dagli anarchici, nemici da sempre di quell’Uno, provvide per l’appunto la Ceka di Dzeržinskij a partire da quella fatidica notte del 12 aprile 1918 quando i suoi agenti assaltarono i principali centri anarchici moscoviti. E poi, per tutti gli anni avvenire, dopo Stalin con Kruscev e Brejnev, sarà sempre la Ceka ad assicurare “l’igiene silenziosa” della nuova società socialista ordinata. Solo che l’anarchico ora è diventato il malato, il deviante, il folle. Siamo alla “polizia medica che elimina, come un nemico di razza, il nemico di classe” (sempre Foucault).

Ma Lenin? Per quanto riguarda “gli avvenimenti di Kronstadt, sono stati come un lampo che ha illuminato la realtà nel modo più lampante”, vale a dire la prova provata che il comunismo di guerra aveva fatto il suo tempo e che bisognava procedere in tutta fretta con la NEP. Niente di più e niente di meno, solo “un incidente assolutamente insignificante che rappresenta per il potere sovietico una minaccia assai minore di quella che non siano le truppe irlandesi per l’impero britannico”.

Una sorte peggiore Carr riserva al movimento machnovista per via della sua composizione contadina. Troppo ucraino l’anarchico comunista Machno a differenza del gruppo bolscevico Rakovskij, Pjatakov, Bunov e Kviring, portavoce ufficiale della nazione ucraina. Per non parlare di Trotskij e Zinov’ev, nati in Ucraina senza mai considerarsi ucraini. Machno è un capo militare importante sì, ma non più temibile di altri capi militari che “scorrazzavano nelle province alla testa di unità che variavano, per carattere, dal reparto regolare alla semplice accozzaglia di banditi”. Quanto ai contadini, l’assenza in Ucraina di una classe operaia e di un proletariato cui allearsi li condannerà a una condizione di minorità difficilmente risolvibile. È proprio di questa tragica solitudine che parla Vasilij Grossman nel romanzo Tutto scorre…

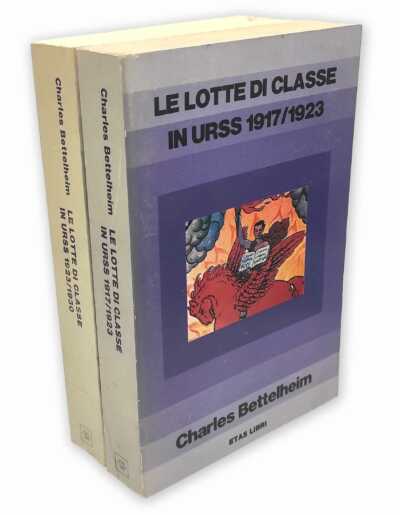

Ciò che sorprende rispetto a questa interpretazione ‘marxista’ di Carr è che neppure quella più attenta al tema della lotta di classe nei primi anni del potere sovietico si è mostrata capace di cogliere la qualità di fatto storico di quanto accaduto a Kronstadt e in Ucraina. È il caso de Le lotte di classe in Urss 1917/1923 di Charles Bettelheim (Etas libri, 1975). Una interpretazione che ha voluto privilegiare l’analisi del processo oggettivo animato dal movimento delle contraddizioni, in primo luogo, per l’appunto, della lotta di classe. Avrebbe dovuto scaturirne una visione radicalmente nuova, scevra di dogmatismi e trionfalismi, della rivoluzione russa e invece rieccoci all’ennesimo flop. Tra il ’17 e il ’23 in Russia ci sarebbe stata una sola rivoluzione, quella bolscevica. Quanto a Kronstadt, il contenuto del suo programma sarebbe stato “di secondaria importanza” ché “l’elemento decisivo sono le forze sociali e politiche che sostengono il movimento”, ovvero “giovani reclute provenienti dall’Ucraina, prive di qualsiasi formazione politica, sensibili alle parole d’ordine «antiautoritarie» dei dirigenti del Comitato. Di fatto, la corrente ideologica dominante in seno al movimento è anarco-populista, antistatalista, fortemente impregnata di nazionalismo slavo, di antisemitismo e di religiosità ortodossa; a più di una ripresa, si ritrova in esso l’equazione propagandata dai bianchi comunisti = ebrei”.

Ciò che sorprende rispetto a questa interpretazione ‘marxista’ di Carr è che neppure quella più attenta al tema della lotta di classe nei primi anni del potere sovietico si è mostrata capace di cogliere la qualità di fatto storico di quanto accaduto a Kronstadt e in Ucraina. È il caso de Le lotte di classe in Urss 1917/1923 di Charles Bettelheim (Etas libri, 1975). Una interpretazione che ha voluto privilegiare l’analisi del processo oggettivo animato dal movimento delle contraddizioni, in primo luogo, per l’appunto, della lotta di classe. Avrebbe dovuto scaturirne una visione radicalmente nuova, scevra di dogmatismi e trionfalismi, della rivoluzione russa e invece rieccoci all’ennesimo flop. Tra il ’17 e il ’23 in Russia ci sarebbe stata una sola rivoluzione, quella bolscevica. Quanto a Kronstadt, il contenuto del suo programma sarebbe stato “di secondaria importanza” ché “l’elemento decisivo sono le forze sociali e politiche che sostengono il movimento”, ovvero “giovani reclute provenienti dall’Ucraina, prive di qualsiasi formazione politica, sensibili alle parole d’ordine «antiautoritarie» dei dirigenti del Comitato. Di fatto, la corrente ideologica dominante in seno al movimento è anarco-populista, antistatalista, fortemente impregnata di nazionalismo slavo, di antisemitismo e di religiosità ortodossa; a più di una ripresa, si ritrova in esso l’equazione propagandata dai bianchi comunisti = ebrei”.

Quanto a Machno, poche righe per liquidarlo: “dirige un esercito contadino”, coopera con i bolscevichi ma la cooperazione “non può durare a lungo perché i «machnovisti» sono violentemente antibolscevichi: non tollerano la propaganda comunista nei villaggi sotto il loro controllo e vi sterminano i membri del partito”.

È vero, Volin a differenza di Carr e di Bettelheim ci consegna una testimonianza diretta delle due vicende perché quei fatti li ha vissuti in prima persona da militante anarchico. Lo storico di professione la considera un semplice documento, una fonte tra le tanti, da leggere e appuntare in vista del libro che ha in mente di scrivere, immaginandoselo ovviamente sine ira et studio, ché animosità e parzialità sono il nutrimento della memoria.

Se il nostro storico si pretende invece marxista, sa già ciò che sta cercando, perché guidato nella sua lettura da ciò che il filosofo chiama ‘precomprensione’, vale a dire da una comprensione del fatto di cui già dispone. Per Carr e Bettelheim è la loro biografia politica a dirci che le cose stanno così. Questa precomprensione ha ispirato per buona parte del Novecento la storiografia di ispirazione marxista nelle sue due versioni, quella cominformista (stalininista) che ha privilegiato l’orizzonte ideologico e di cui troviamo traccia nella storiografia italiana che si è occupata di risorgimento, di fascismo e di resistenza, e quella – ed è il caso di Carr e Bettelheim – che ha attinto a piene mani alle categorie del Marx storico delle rivoluzioni e del Marx critico dell’economia politica.

La rivoluzione sconosciuta di Volin punta il dito proprio su ciò che le due versioni hanno in comune: la cancellazione della soggettività rivoluzionaria da non confondere col semplice punto di vista di classe.

Una terza versione storiografica di un marxismo più recente, quella dell’altro movimento operaio, è proprio questa centralità antagonistica del soggetto che ha cercato di recuperare[2]. Lo ha fatto utilizzando il concetto di composizione politica di classe circoscrivendo il campo d’indagine all’operaio della fabbrica fordista e alle concrete modalità dello sviluppo capitalistico. È il motivo per cui il concetto di composizione politica ha avuto bisogno del supporto di un altro concetto, quello di composizione tecnica della forza lavoro presentata come fattore decisivo dello sviluppo capitalistico.

Una terza versione storiografica di un marxismo più recente, quella dell’altro movimento operaio, è proprio questa centralità antagonistica del soggetto che ha cercato di recuperare[2]. Lo ha fatto utilizzando il concetto di composizione politica di classe circoscrivendo il campo d’indagine all’operaio della fabbrica fordista e alle concrete modalità dello sviluppo capitalistico. È il motivo per cui il concetto di composizione politica ha avuto bisogno del supporto di un altro concetto, quello di composizione tecnica della forza lavoro presentata come fattore decisivo dello sviluppo capitalistico.

La memoria di Volin è focalizzata invece sul protagonismo politico dei marinai della flotta del Baltico e dei contadini dell’Armata Insurrezionale ucraina, quasi a voler esaltare la dissimmetria, se non la separatezza, degli uni e degli altri non solo dalle nuove istituzioni tirate su dal potere bolscevico ma anche e soprattutto da ogni forza politica che volesse rappresentarli. Miracolo della memorialistica e un bell’esempio per l’oggi.

Vsevolod Michajlovič Ėichenbaum Volin (Tchvin, 1882 – Parigi 1945) durante la rivoluzione russa del 1905 fu tra i fondatori del primo Soviet di San Pietroburgo, partecipò alla rivoluzione del 1917, fu testimone della comune e poi della rivolta di Kronštadt, combatté in Ucraina a fianco dei seguaci di Nestor Machno, rompendo violentemente con i bolscevichi, e fu incaricato di scrivere il manifesto della Confederazione anarchica ucraina “Nabat” con l’intento di unificare le diverse correnti anarchiche entro un’unica organizzazione.

La rivoluzione sconosciuta Il movimento anarchico nelle lotte per l’emancipazione sociale in Russia. 1917-1921 è stato ritradotto integralmente da Vincenzo Papa e stampato da Zero in Condotta, Milano 2024, pp.560 EUR 25,00

NOTE

[1] A non lasciarsi ingannare dalle apparenze sarà invece proprio Lenin che in polemica con Bucharin scrisse nel ’21 nell’articolo La crisi del partito (Opere complete XXXII, p. 36) che lo Stato sovietico non era uno Stato operaio puro: «Uno Stato operaio è un’astrazione. In realtà noi abbiamo, in primo luogo, uno Stato operaio che ha questa particolarità: nel paese predomina la popolazione contadina, e non quella operaia; e, in secondo luogo, uno Stato operaio con una deformazione burocratica».

[2] (a cura di Cesare Bersani) La rivista «Primo Maggio» (1973-1989), Derive Approdi, Roma 2010