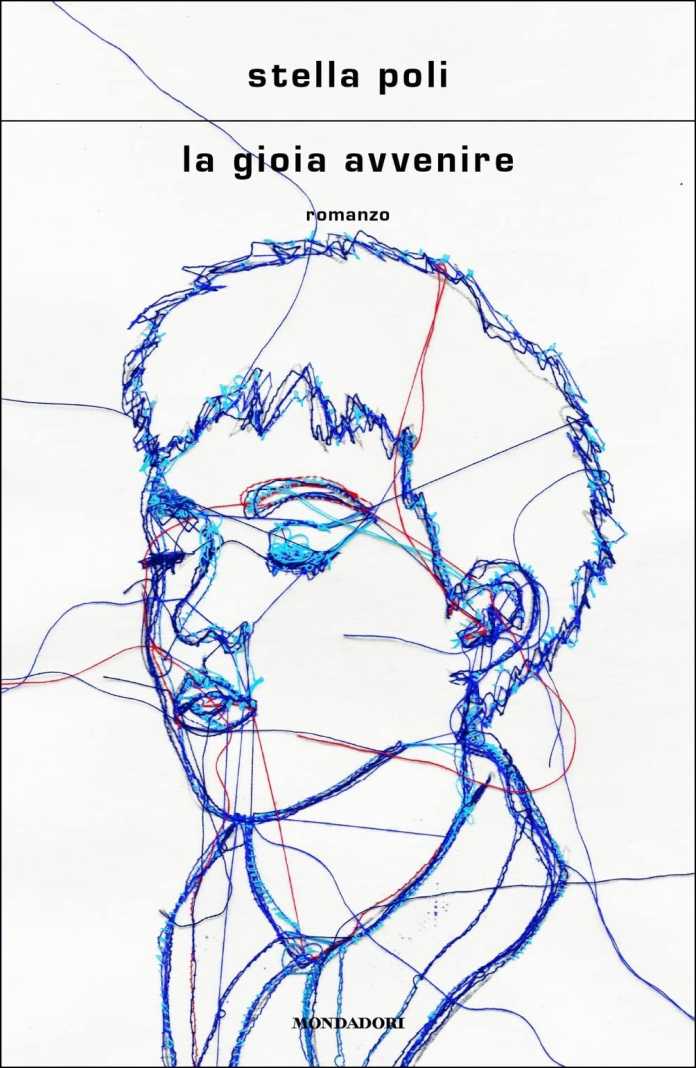

Non si sa che termini usare per raccontare questo primo romanzo di Stella Poli. Non solo perché la giovane scrittrice piacentina, docente in Linguistica italiana presso l’Università di Pavia, merita che le singole parole vengano scelte con la stessa cura e attenzione che usa lei in questo libro (finalista alla XXXIV edizione del Premio Calvino), ma anche per la delicatezza e complessità degli argomenti trattati.

Il pretesto per far uscire dall’ombra una “storia ignobile” è il racconto che Sara, una psicoterapeuta, fa a un giovane avvocato milanese per chiedergli un parere legale sul caso di una sua paziente che, appena quattordicenne, ha subito abusi e violenze da parte di un “amico di famiglia”, stimato professionista, politicamente impegnato, credente praticante, insomma, un uomo di cui sarebbe impensabile non fidarsi; l’unica altra sede in cui questa vicenda era già stata portata, era quella della polizia dove, però, era stato fatto di tutto per dissuadere Nadia, la paziente di Sara – ma i ruoli, si vedrà, non sono poi così precisi –, dallo sporgere denuncia all’autorità preposta. In pratica, non essendo riuscita all’epoca dei fatti a portare in tribunale chi ha abusato di lei, vuole cercar di capire se sia ancora possibile avere giustizia.

Veniamo così a sapere che da un’infanzia felice e tranquilla si può, passando dal dispiacere per la separazione dei genitori, approdare a un’adolescenza piena di dolore, rabbia e impotenza. Nadia ha quattordici anni quando viene violentata e solo tredici quando riceve le prime avance da parte dell’amico del padre. All’inizio la ragazza si fida, non ravvisa nessun pericolo perché non ha l’esatta percezione di ciò che sta accadendo, non si rende conto che le attenzioni di quell’uomo – all’inizio non spiacevoli, anzi, un minimo lusinghiere – diventano sempre più frequenti e meno innocenti e innocue; atteggiamenti come lo sguardo fisso su di lei dallo specchietto retrovisore dell’auto, darle ragione a ogni suo intervento e ridere alle sue battute lasciano presto il posto ai primi messaggi sul cellulare, a piccole attenzioni, doni e complimenti, ma sono cose talmente minime e banali che solo guardandole tutte insieme “alla fine di un anno, si rivelano per quel che sono, tentativi di manipolare una ragazzina: È una cosa lentissima, non bisogna pensarla di fila. Ci vuole almeno un anno, un anno tutto di movimenti minuscoli, pulviscoli, avvicinamenti così ‘quasi’ che non li puoi neanche dire, figurati a non saperli”.

Il credere che non sia possibile ricevere del male da un amico di famiglia, l’abitudine a ubbidire a un uomo adulto, l’educazione a non contraddire i grandi, generano una sorta di tacito assenso che crea un ambiente pericoloso per cui il passaggio dalle semplici allusioni agli abusi sessuali perpetrati nell’automobile di lui, è facile.

Uno degli argomenti portanti del romanzo è il confine tra consenso e violenza: “Consenso significa aderire all’altrui volontà, essere dello stesso sentimento o parere; aderire, concordare, indursi a credere. È una strana definizione, come in levare: aderire, no, concordare, anzi, indursi a credere”. Il sesso senza consenso è stupro; la consapevolezza e la conseguente possibilità di scegliere sono elementi imprescindibili quando si condivide l’intimità: “Se tutto è rapporti di potere, il potere di me che scelgo è dilagante”.

Nella brevità e scorrevolezza della lettura, sono tanti gli argomenti trattati in La gioia avvenire. Dalla storia emerge, per esempio, anche il senso di colpa che in chi subisce violenza non dovrebbe mai albergare, ma questo sentimento parrebbe trovare una sorta di legittimità nella voglia di mascherare la propria vulnerabilità, illudendosi che sarebbe stato possibile agire diversamente per non ammettere che si era in qualche modo ridotte all’impotenza senza un minimo controllo della situazione; non solo, le pagine dell’autrice ci fanno riflettere sul fatto che se a una ragazzina possono mancare gli strumenti per decifrare alcuni atteggiamenti, è difficile assolvere gli adulti che non sono riusciti a individuare il pericolo, ragionando anche sull’equilibrio precario dei rapporti familiari. E poi c’è la paura, il dolore, le tante lacrime, il senso dell’abbandono, il desiderio di riscatto, il tutto raccontato con frasi spezzate, tante domande, spazi bianchi, parentesi che sospendono il discorso, che ci restituiscono la storia in maniera frammentata così come immaginiamo si possa sentire una ragazza di quattordici anni costretta a subire violenza.

In un’intervista, Stella Poli dice d’aver impiegato sette anni a scrivere questo romanzo alla cui base c’è una vicenda reale: quando le è stata raccontata, non ha trovato altro modo di processarla se non attraverso la scrittura.

In un’intervista, Stella Poli dice d’aver impiegato sette anni a scrivere questo romanzo alla cui base c’è una vicenda reale: quando le è stata raccontata, non ha trovato altro modo di processarla se non attraverso la scrittura.

Se chi subisce violenza non riesce a parlarne può allora scriverne, perché il raccontare è un bisogno ancestrale e, di questi tempi, un atto di ribellione; se poi non si riesce a condividere con nessuno le parole scritte, si possono mettere i fogli in una bottiglia e lanciarla in mare: il messaggio prima o poi a qualcuno arriverà: “[…] ma se ti affacci, ovunque, e racconti un grumo, è sconcertante quanti grumi paralleli, uguali e contrari ti offrano”.