Una lettera in francese datata 6 aprile 1938 riporta gli standard fisici necessari per essere considerati ariani: “Bisogna essere biondi come Hitler, magri come Göring, affascinanti come Göbbels, virili come Röhm – e bisogna chiamarsi Rosenberg”. La lettera, firmata Samuel Beckett, è citata da James Knowlson nella sua biografia dello scrittore irlandese, che da Parigi cerca di ironizzare sull’imminente minaccia nazista. Ma sa benissimo che c’è poco da scherzare, poiché alcuni giorni dopo prende una decisione importante: “Se c’è una guerra, come temo accadrà presto, mi metterò a disposizione di questo paese”. Il 3 settembre 1939 Beckett è in Irlanda, in visita alla madre, quando la Gran Bretagna dichiara guerra alla Germania. Mantenendo fede alla sua promessa, il giorno successivo lo scrittore torna in Francia, dove resterà per tutta la durata della guerra.

Dopo un breve prologo ambientato nel 1919, L’irlandese di Jo Baker rievoca le esperienze francesi di Beckett e della sua compagna Suzanne Dechevaux-Dumesnil durante la Seconda guerra mondiale, e per far ciò comincia dalla “Fine”, come è intitolata la prima sezione: la fine per Beckett di un’esistenza ordinaria e incolore nella neutrale Irlanda, la fine di tutto ciò che è familiare, pacifico, sicuro, la sua vecchia casa di Cooldrinagh, le passeggiate in riva al mare, le visite alla tomba del padre – per rispettare la parola data agli amici francesi: “Ho detto a tutti che sarei tornato”. Non che il rapporto dello scrittore con la madre fosse dei più idilliaci (“Di che utilità penseresti mai di essere, tu?”, gli chiede la donna quando apprende la sua decisione di tornare in Francia), né che la scrittura andasse proprio a gonfie vele (dopo infiniti rifiuti Murphy era stato finalmente pubblicato nel 1938, ma non si può certo dire che fosse stato un successo). Guerra o non guerra, sa che deve assolutamente andarsene da lì, deve abbandonare l’Irlanda, come ha fatto Joyce prima di lui, per poter scrivere. Per poter sopravvivere.

Il trentaduenne Beckett si prepara ad affrontare l’inverno 1939-40 a Parigi nell’unico modo che ritiene sensato, limitandosi “a lasciar scorrere i giorni, le ore, i minuti”: la traduzione in francese di Murphy procede a rilento; gli amici si sono tutti dileguati – tranne Joyce, che pensa solo alle vendite (scarse) del Finnegans Wake e considera la guerra poco più di una scocciatura; prima di partire anche lui con la famiglia alla volta di Saint-Gérand-le-Puy (per poi spostarsi a Vichy) regala al giovane scrittore il suo cappotto smesso, che puzza ancora di brillantina per capelli. Un simbolico passaggio di consegne? Del resto, si chiede Beckett, cosa rimane da scrivere dopo Finnegans Wake? Ha davvero senso insistere con la scrittura? Il rapporto di Beckett con Joyce – complesso e ambivalente, esilarante, sfuggente e struggente – è probabilmente la nota più autentica del romanzo.

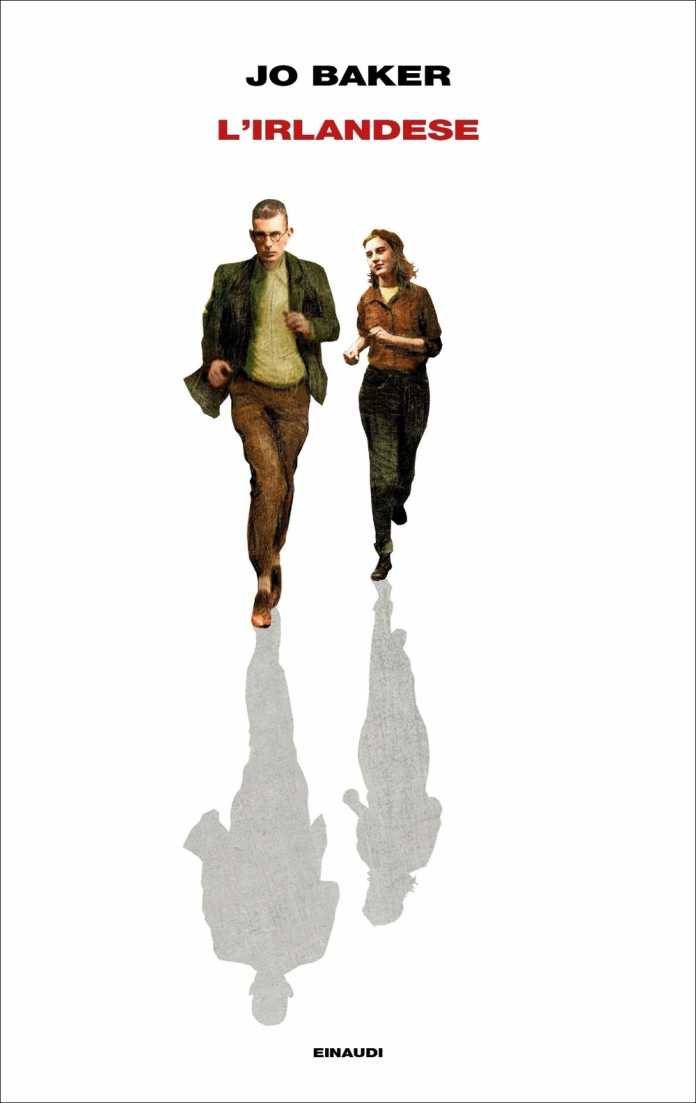

Se con Longbourn House (Einaudi 2014, pp. 386, € 18,00) Baker era entrata nel mondo di Jane Austen “dalla porta di servizio”, narrando le vicende di Orgoglio e pregiudizio dal punto di vista dei personaggi minori della servitù (un po’ come aveva già fatto Tom Stoppard con l’Amleto in Rosencrantz e Guildenstern sono morti), nel suo romanzo più recente, A Country Road, a Tree (il titolo scelto per l’edizione italiana, L’irlandese, perde il riferimento all’indicazione scenica con cui si apre Aspettando Godot), Baker fa irruzione nel canone beckettiano dall’ingresso principale, ripercorrendo quello che è un capitolo importante, e ancora troppo poco studiato, della vita dello scrittore: la sua militanza nella Resistenza.

Attingendo a piene mani sia dalla monumentale biografia di Knowlson, Damned to Fame (pubblicata da Einaudi nel 2001 col titolo Una vita [876 pp., € 38,73] e da leggere a-s-s-o-l-u-t-a-m-e-n-t-e), sia dall’altrettanto fondamentale libro di interviste, memoir e ricordi della vita dello scrittore intitolato Beckett Remembering, Remembering Beckett (curato da Knowlson insieme a sua moglie), Baker porta i lettori da Parigi a Vichy, poi a Arcachon e di nuovo a Parigi, fino a Roussillon e da ultimo a Saint-Lô, in Normandia, sulle tracce di Samuel e Suzanne, braccati dalla Gestapo, fiaccati dalla fame e circondati da traditori; piedi doloranti, freddo, paura, delusione e dolore, ma anche tenacia, coraggio, fiducia reciproca e – chissà, probabilmente amore.

Nella sua biografia Knowlson cita un documento ufficiale del 6° Bureau del Ministero delle Forze Armate, datato 7 marzo 1955, che certifica senza ombra di dubbio che “Beckett era stato un agente P. 1 (indicante un servizio militare attivo) nella cellula ‘Gloria SMH’ dal primo settembre 1941”. “SMH” sono le iniziali invertite di His Majesty’s Service (“al servizio di Sua Maestà”), mentre “Gloria” era il nome di battaglia di Jeannine Picabia, figlia ventottenne del famoso pittore e comandante della cellula del SOE (British Special Operations Executive), che affidò a Beckett il compito di mettere insieme, tradurre e consegnare messaggi relativi agli spostamenti delle truppe tedesche. Questi e altri eventi sono narrati da Baker in un linguaggio elegante, che alterna ritmi forsennati da thriller poliziesco a passaggi riflessivi, flemmatici, nel tentativo di emulare l’inimitabile prosa beckettiana. “Volevo che la mia scrittura ricordasse il suo stile”, afferma l’autrice in un’intervista, “senza cadere nella parodia o nel pastiche, che trovo irrispettoso”.

Nonostante siamo lontani dalla profonda rarefazione e dalla complessa semplicità dello stile di Beckett, lo sforzo di Baker va sicuramente rispettato e apprezzato. Se c’è una pecca nel romanzo sta invece nel voler implicitamente ricondurre la più importante produzione beckettiana – soprattutto Aspettando Godot, ma anche la trilogia e le opere della maturità – alle esperienze vissute dall’autore durante la guerra: nelle parole di Baker “Godot diventa la meta verso cui si muove il personaggio, anche nei momenti in cui tenta di sopravvivere e fare la sua parte nel mezzo degli orrori della Seconda guerra mondiale”. Un punto di vista condivisibile, ma sicuramente riduttivo nei confronti di uno tra i più grandi drammaturghi irlandesi del Novecento. Di certo la guerra ha rappresentato uno spartiacque importante nella vita e nella carriera di Beckett, ma forse per scrivere L’ultimo nastro di Krapp non era assolutamente necessario aver ascoltato ogni sera i messaggi cifrati di Radio Londra: “A Suez fa caldo”; “I dadi sono sul tavolo”; “Jean ha i baffi lunghi”.

Dal romanzo emerge il ritratto di un uomo estremamente generoso, onesto, retto e instancabile, introverso, taciturno, spesso indeciso, dotato di scarso senso pratico ma nonostante tutto capace di prendere la decisione giusta al momento giusto; un artista curioso (legge anche il Mein Kampf perché “è importante”), lucido, capace di provare la stessa dedizione assoluta alla scrittura che al tentativo di procurarsi un pacchetto di sigarette; intransigente prima di tutto con se stesso e poi con chi gli sta intorno, sempre pronto ad aiutare gli amici in difficoltà ma assolutamente restio a chiedere aiuto agli altri (Nathalie Sarraute, che non lo sopportava, ricorda che una sua amica diceva di Beckett: “Non perdona mai chi gli fa qualche servizio. Non vuole essere in debito con nessuno”). Uno scrittore indecifrabile, una persona irrappresentabile, un artista inimitabile.

Beckettiano, appunto.