Antefatto: nel 2003 una piccola casa editrice francese, l’Esprit des péninsules, pubblica il racconto di uno scrittore ancora poco conosciuto, Pierre Jourde. Il libro è Paese perduto (uscito in Italia nel 2019 per Prehistorica, nella traduzione di Claudio Galderisi), un ritorno ai luoghi d’origine segnato da un lutto, uno scavo nelle aspre terre del Cantal attraverso la disamina di memorie e abitudini avvolte dai vapori dell’alcool e delle stalle. Ne emerge un “paese della merda”, quella delle mucche, e sotto la penna dell’autore la formula intende celebrare la grandezza di una cultura contadina. Di Paese perduto si comincia subito a parlare e, come nel gioco del telefono senza fili, il messaggio si distorce tanto quanto più numerosi sono i vociferanti: quando, un anno dopo la pubblicazione, la diceria del libro raggiunge il villaggio, agli abitanti appare indiscutibile che Jourde abbia descritto un “paese di merda”, il loro, teatro di degrado e tresche adulterine tra consanguinei.

All’autore cominciano ad arrivare telefonate e lettere di minaccia. Passa un altro anno, nella speranza che le acque si calmino, e Jourde decide di rimetter piede in paese per le vacanze, accompagnato da moglie e figli. È il 31 luglio del 2005: lo scrittore ha appena il tempo di scendere dalla macchina e scaricare i bagagli, che viene accerchiato da alcuni vicini. Insulti, sputi, volano pugni. Jourde è boxeur a ore perse e stende subito uno degli assalitori. Parte una sassaiola, il finestrino posteriore della macchina va in frantumi, ferendo al volto uno dei figli, un bambino di quindici mesi rimasto sul seggiolino. Allora di nuovo tutti in macchina, fuga rocambolesca sotto la gragnola di pietre e corsa in commissariato. Viene sporta denuncia per aggressione da ambo le parti. Si va al processo che, grazie alla testimonianza di un’anziana contadina, scagiona Jourde e condanna la parte avversa.

All’autore cominciano ad arrivare telefonate e lettere di minaccia. Passa un altro anno, nella speranza che le acque si calmino, e Jourde decide di rimetter piede in paese per le vacanze, accompagnato da moglie e figli. È il 31 luglio del 2005: lo scrittore ha appena il tempo di scendere dalla macchina e scaricare i bagagli, che viene accerchiato da alcuni vicini. Insulti, sputi, volano pugni. Jourde è boxeur a ore perse e stende subito uno degli assalitori. Parte una sassaiola, il finestrino posteriore della macchina va in frantumi, ferendo al volto uno dei figli, un bambino di quindici mesi rimasto sul seggiolino. Allora di nuovo tutti in macchina, fuga rocambolesca sotto la gragnola di pietre e corsa in commissariato. Viene sporta denuncia per aggressione da ambo le parti. Si va al processo che, grazie alla testimonianza di un’anziana contadina, scagiona Jourde e condanna la parte avversa.

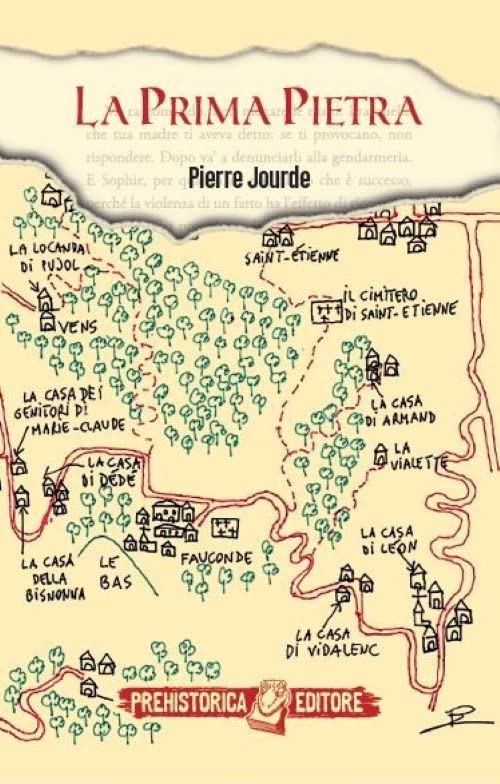

Questo è su quanto posa La prima pietra, libro pubblicato sette anni dopo il tentativo di linciaggio. Ma chi l’ha scagliata, questa prima pietra? Forse Henri, il “patriarca” guercio che per primo apostrofa lo scrittore in quel fatidico giorno? O forse suo nipote Lucas, che Jourde aveva visto crescere? E se la prima pietra fosse proprio Paese perduto, un libro “che provava vergogna di essere orgoglioso di ciò che descriveva”? Oppure la prima pietra è un male che viene da più lontano, una colpa condivisa e cancellata nella finzione di chi nasconde peccati comuni?

Meditazione sulla condivisione, La prima pietra si presenta come un libro doppio, premessa e specchio di sé. La prima parte ritorna sull’antefatto, riportando le testimonianze del processo; la seconda descrive il ritorno al villaggio, sette anni dopo l’aggressione. Le date hanno la loro importanza, si riflettono sulla struttura del libro: sette capitoli per parte. Malgrado la sua origine, La prima pietra non è apologia, né tantomeno vendetta. È il soliloquio di una voce che dice “tu” all’autore: “un libro che non rivendica niente per sé né per il suo autore, un libro che non dice “io” continuamente, come dicono tutti, anche alla terza persona, anche alla seconda. Un libro senza persona”

Anche questa è la voce dell’autore, si dirà. Sì, ma è un autore che parla dallo specchio in cui si riflette. Nello specchio si agitano le voci delle sue radici, che puntualmente affiorano dalle pagine: “Non sei chi pensi di essere… vieni da più in basso. Ci hai insozzato con l’immondizia del tuo libro, ma sappi che il sudiciume ti appartiene, sin dalle origini”. In questa tensione tra singolare e plurale, tra “io”, “tu” e “noi”, sta la forza evocativa di questo libro. La “prima pietra” ne presuppone altre. “Prima pietra” può essere la tomba del padre, la cui ombra già muoveva Paese perduto. Ma quel libro, che di lutto si nutriva, svelava anche il mistero di una nascita illegittima. È questa la pietra dello scandalo che porterà al tentativo di linciaggio, anni dopo.

Il libro si avvia alla conclusione con un’ascesa verso i pascoli del Cantal, a più di mille metri. Il piccolo Armand, che era stato ferito dalle pietre, ha sette anni. Si sale leggeri verso la cima del vulcano spento. Una sottrazione di peso benvenuta, dopo faticosi capitoli tessuti in una pesante lingua che non grazia la traduzione di Silvia Turato. L’occhio spazia sul grandioso paesaggio dei vulcani d’Alvernia e l’imperfetto, tempo dominante, cede finalmente al presente. E scompare, infine, il corpo. Fantasma del futuro, il “tu” tornerà ai luoghi dell’infanzia, ai tetti di losa spioventi: “nel tuo fantasticare, attraverserai la pietra, andrai a mischiarti ai corpi granulosi dei vecchi muri, ti mescolerai nella sostanza nodosa degli alberi, andrai in fondo alla stalla ad ascoltare il respiro dei vitelli, e crederai che sia di nuovo l’infanzia, l’infanzia che si gira e rigira nelle acque eterne”.