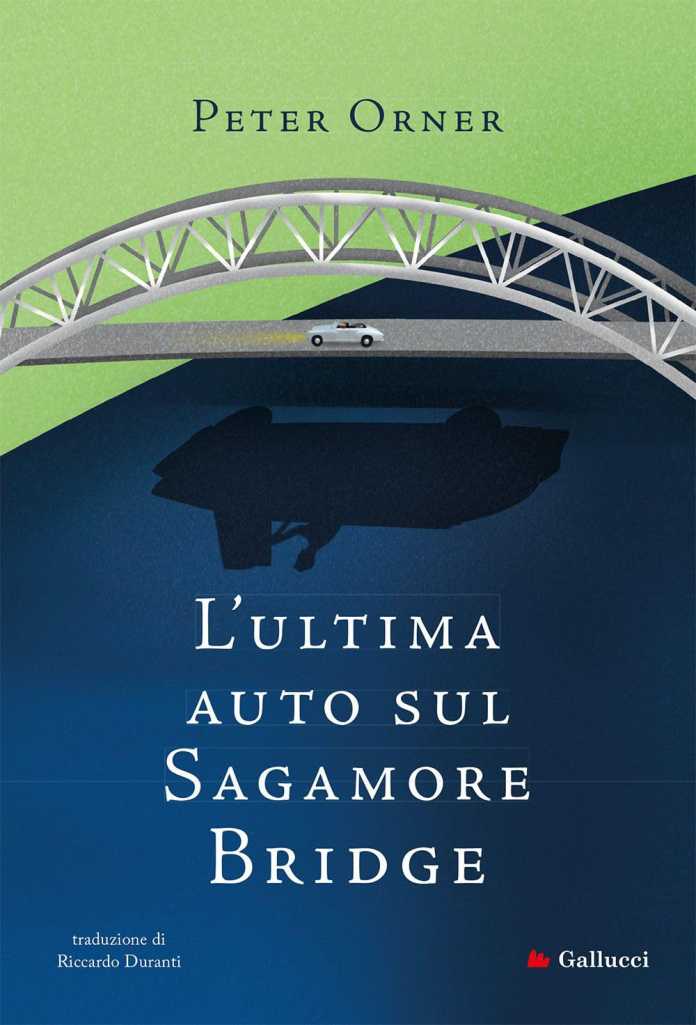

Fa sempre piacere constatare che la narrativa breve statunitense prosegue nella sua luminosa tradizione. È il sentimento provato nel leggere i racconti di Peter Orner, proposti dall’editore Gallucci in una raccolta titolata L’ultima auto sul Sagamore Bridge, ottimamente resa nella nostra lingua da Riccardo Duranti, del resto uno dei maggiori traduttori in attività. Cinquantenne, nativo di Chicago, Orner aveva esordito più di un ventennio fa con una silloge bruciante, Esther Stories, che l’aveva subito segnalato quale narratore di razza. Come spesso accade nel nostro panorama editoriale, i più illuminati e capaci nello scovare e portare alla nostra conoscenza artisti stranieri sono i piccoli e medi editori, e qui Gallucci ci ha reso un bel servizio.

Il volume, diviso in quattro parti (“Superstiti”, “La normalità”, “A Mosca sarà tutto diverso”, “Il paese di noialtri”), presenta cinquantadue racconti di varia lunghezza, perlopiù brevi: un taglio di corto respiro che ne amplifica l’incisività. L’autore si dimostra a suo agio nella tradizione letteraria del suo Paese come nelle strade inaugurate ormai da decenni dal minimalismo. Orner insegna letteratura inglese e scrittura creativa, e si vede: padroneggia i vari generi letterari, dal racconto carcerario (“Denny Coughlin: in memoria”) allo young adult (“Quattordicenni, dune dell’Indiana, tardo pomeriggio”), dal realismo psicologico (la maggior parte), al conte philosophique (“L’ospizio dei ferrovieri”); maneggia con sicurezza stili e registri letterari, la narrazione in prima come in terza persona, il dialogo come il monologo interiore, il tempo presente e il passato. Davvero notevole in questo senso “Spokane”: costruito sul solo dialogo, riesce a evocare le suggestioni gotiche di un celeberrimo racconto, “A Rose for Emily”, di William Faulkner. Questi è presenza ricorrente, ma la prosa rimanda, anche per la claustrofobia degli spazi (stanze d’albergo, angusti ambienti domestici, prigioni, sale di ristorante), alle profondità di un Malamud, rese però con un linguaggio scarnificato, dove il parco uso delle parole ricorda Carver, con la sua capacità di risemantizzare motivi universali: amore e morte, perdita e sconfitta, solitudine e resilienza.

Lette in sequenza, queste storie – intessute d’una fitta ma mai invasiva rete di rimandi letterari – tracciano un suggestivo arazzo di vite e destini, il cui segno distintivo va forse ricercato nell’epigrafe apposta alla quarta parte, tratta (non a caso) da L’urlo e il furore: “Sssh, disse Luster. Inutile cercarli, ormai se ne sono andati”. A essere scomparsi, in queste storie, sono gli stessi personaggi, presenze fantasmatiche che rimestano in un passato sfuggente alla ricerca d’un senso delle loro esistenze. Una ricerca neanche troppo pertinace, preda come sono di una placida e dolente rassegnazione. Paradigmatica la presa d’atto del reverendo Hrncirik nell’omonimo racconto, lanciato nel ricordo di un’occasione d’amore non colta: “Sono un uomo che le cose esauriscono prima ancora di succedere”. Ed ecco allora i finali sospesi, senza un denouement, persino quelli con un intreccio dal vago sentore “giallo”, come in “26 febbraio 1995”, dove un oscuro commesso viaggiatore s’imbatte in un brutale omicidio e s’incaponisce, quasi suo malgrado, nella ricerca del colpevole.

Lette in sequenza, queste storie – intessute d’una fitta ma mai invasiva rete di rimandi letterari – tracciano un suggestivo arazzo di vite e destini, il cui segno distintivo va forse ricercato nell’epigrafe apposta alla quarta parte, tratta (non a caso) da L’urlo e il furore: “Sssh, disse Luster. Inutile cercarli, ormai se ne sono andati”. A essere scomparsi, in queste storie, sono gli stessi personaggi, presenze fantasmatiche che rimestano in un passato sfuggente alla ricerca d’un senso delle loro esistenze. Una ricerca neanche troppo pertinace, preda come sono di una placida e dolente rassegnazione. Paradigmatica la presa d’atto del reverendo Hrncirik nell’omonimo racconto, lanciato nel ricordo di un’occasione d’amore non colta: “Sono un uomo che le cose esauriscono prima ancora di succedere”. Ed ecco allora i finali sospesi, senza un denouement, persino quelli con un intreccio dal vago sentore “giallo”, come in “26 febbraio 1995”, dove un oscuro commesso viaggiatore s’imbatte in un brutale omicidio e s’incaponisce, quasi suo malgrado, nella ricerca del colpevole.

Molti protagonisti sono donne, che spesso assumono la parola in prima persona, ed è ammirevole la capacità di compenetrazione di Orner nell’universo femminile, qualità che lo contraddistingue da altri scrittori contemporanei pur di livello, come Chris Hoffutt, David Joy o Barry Gifford. Dai quali l’autore di Chicago si caratterizza anche per la varietà geografica e temporale che i suoi racconti mettono in scena: non soltanto i grandi spazi, le città e i piccoli centri americani, ma luoghi e tempi (anche dell’anima) della vecchia Europa: la Mosca delle purghe staliniane, Roma, Dubrovnik, Sofia, Città del Messico.

E tra una solitudine e l’altra, il racconto di eistenze che scivolano via irrealizzate, quasi inutili, non consumate o troppo intensamente attraversate, sempre comunque ri-vissute nel ricordo, si delinea lo spazio narrativo privilegiato di Orner: il rammemorare come momento significativo, raggiunta e sofferta consapevolezza dell’essere. E allora, l’incipit di “Donna in un caffè di Dubrovnik”, “Te la ricordi?”, assume valore esemplare non solo come elemento sintagmatico, ma come unità di senso. Il nucleo autentico di queste storie è dunque la memoria, la lotta inesausta con il passato alla ricerca di un qualche valore tramite il suo racconto. Insomma, val davvero la pena di scoprire il talento di Mr. Orner.