La collana working class nasce per riempire un vuoto. In Italia la classe lavoratrice è sottorappresentata, sia nella politica che nell’immaginario. Ogni giorno muoiono tre lavoratori, ogni giorno si fanno scioperi, si aprono e chiudono vertenze. Ogni giorno andiamo tutti a lavoro e ci lamentiamo del nostro lavoro. Ogni fottuto giorno parliamo di lavoro, speriamo in un lavoro migliore, sogniamo di smettere di lavorare ma dobbiamo pagare l’affitto e comprare i vestiti ai figli e quindi ci tocca lavorare. Il lavoro si mangia la nostra vita e non riusciamo a sfuggirgli.

Ma quando si tratta di letteratura, ci chiediamo: cosa diavolo c’entra la letteratura col lavoro? Al peggio, lasciamo la cosa a qualche intellettuale organico del passato, a qualche intellettuale olivettiano. Invece è roba del presente, che morde il presente. E il problema è proprio questo: lasciamo che a raccontare il lavoro siano sempre altri. Ad esempio i giornalisti che fanno il temino sul ristoratore che non trova addetti alla ristorazione perché i giovani non hanno voglia di lavorare. Certo, viene da malmenare giornalista e ristoratore, ma noi che siamo persone miti crediamo nel potere dell’immaginario. Leggetevi Tea rooms di Luisa Carnés, l’ultimo titolo della collana working class. Vedrete che cambierà il vostro modo di entrare in un ristorante.

Letteratura e ristorazione

Appunto, parliamo di ristorazione. Cosa c’entra con l’editoria, si chiederanno i nostri tre lettori. C’entra, datemi tempo. È estate. Io odio l’estate da quando ho cominciato a regalare le mie estati da ventenne al lavoro estivo. Da allora non le ho più avute indietro, anche solo come disposizione mentale. A vedere le pubblicità dei gelati sembra che d’estate tutti gli italiani si riversino nelle spiagge. A leggere i giornali sembra che vadano tutti nei ristoranti. Il punto – e qui il romanzo di Luisa Carnés ci insegna qualcosa – è che nei ristoranti c’è chi entra dalla porta principale come cliente, e chi dalla porta di servizio, a lavorare. Chi ci va a riposarsi e chi a spaccarsi le gambe e la schiena, lavorando in nero tutti i giorni, senza un giorno di festa, per tre mesi, su due turni. E dovendo anche sorridere. Ultimamente c’è stato un diluvio di servizi sui ristoratori alla canna del gas per colpa delle chiusure del Covid ma nessuno che parli dei camerieri, degli sguatteri, dei cuochi non stellati. La tv ha trasformato lo sgobbo in cucina, ripulito da sudore e sfruttamento, in un talent show per aspiranti cuochi stellati, un format di successo in cui milioni di spettatori guardano un bischero che salta una scaloppina in padella, qualcosa che sta al lavoro vero nelle cucine dei ristoranti come il porno sta al sesso e che non a caso chiamiamo porn-food. Domanda: cos’è questo format? Una narrazione. Una narrazione diversiva, tossica, neoliberista, che ti dice ce la puoi fare, parti dalle stalle ma puoi arrivare alle stelle, devi solo crederci, impegnarti, leccare il culo ai capi, fare la spia e fottere quelli accanto a te. Beh, forse non dicono proprio questo ma rimane implicito. Una narrazione che dobbiamo sconfiggere. Per questo servono le narrazioni working class. Perché la classe lavoratrice lavora e molto nelle cucine, ma rischia di farsi abbindolare da questi format crumiri.

Appunto, parliamo di ristorazione. Cosa c’entra con l’editoria, si chiederanno i nostri tre lettori. C’entra, datemi tempo. È estate. Io odio l’estate da quando ho cominciato a regalare le mie estati da ventenne al lavoro estivo. Da allora non le ho più avute indietro, anche solo come disposizione mentale. A vedere le pubblicità dei gelati sembra che d’estate tutti gli italiani si riversino nelle spiagge. A leggere i giornali sembra che vadano tutti nei ristoranti. Il punto – e qui il romanzo di Luisa Carnés ci insegna qualcosa – è che nei ristoranti c’è chi entra dalla porta principale come cliente, e chi dalla porta di servizio, a lavorare. Chi ci va a riposarsi e chi a spaccarsi le gambe e la schiena, lavorando in nero tutti i giorni, senza un giorno di festa, per tre mesi, su due turni. E dovendo anche sorridere. Ultimamente c’è stato un diluvio di servizi sui ristoratori alla canna del gas per colpa delle chiusure del Covid ma nessuno che parli dei camerieri, degli sguatteri, dei cuochi non stellati. La tv ha trasformato lo sgobbo in cucina, ripulito da sudore e sfruttamento, in un talent show per aspiranti cuochi stellati, un format di successo in cui milioni di spettatori guardano un bischero che salta una scaloppina in padella, qualcosa che sta al lavoro vero nelle cucine dei ristoranti come il porno sta al sesso e che non a caso chiamiamo porn-food. Domanda: cos’è questo format? Una narrazione. Una narrazione diversiva, tossica, neoliberista, che ti dice ce la puoi fare, parti dalle stalle ma puoi arrivare alle stelle, devi solo crederci, impegnarti, leccare il culo ai capi, fare la spia e fottere quelli accanto a te. Beh, forse non dicono proprio questo ma rimane implicito. Una narrazione che dobbiamo sconfiggere. Per questo servono le narrazioni working class. Perché la classe lavoratrice lavora e molto nelle cucine, ma rischia di farsi abbindolare da questi format crumiri.

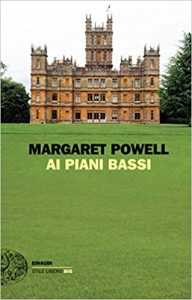

Capite adesso il legame tra cucina e editoria, tra ristorazione e immaginario? E allora ripongo la questione in maniera più chiara: possibile che nella letteratura, nel teatro, nel cinema non si riesca a sfondare questo immaginario diversivo sulla ristorazione? Pensate davvero che si lavori così nelle cucine? Che siano così pulite? Che nessuno si bruci e bestemmi? Che l’ambiente di lavoro non sia tossico, infestato da rabbia, coi proprietari che mettono i lavoratori gli uni contro gli altri? Perché io i ristoranti (e ci ho lavorato una decina di anni) me li ricordo così, mica come li vedo in tv. E se pensate che i ristoranti siano quei posti ripuliti lì, allora mi sa che siete andati al ristorante solo a mangiare, da clienti, o li avete visti nei set televisivi, con gli scenari di cartongesso. Se non avete il coraggio di entrare in una cucina vera, provate a leggervi dei romanzi di denuncia delle condizioni di lavoro nella ristorazione. Il problema è che non sono troppi, non mi vengono in mente troppi titoli. In italiano abbiamo il mio romanzo 108 metri, sulle esperienze che ho fatto nelle cucine inglesi e italiane. Down and Out in Paris and London di Orwell sullo sgobbo nei ristoranti francesi degli anni Trenta. E poi due capolavori scritti da due donne proletarie. Il primo è appunto Tea Rooms di Luisa Carnés, scrittrice autodidatta della generazione del ‘27, antifranchista costretta all’esilio dopo la guerra civile, cosa che ha fatto sparire la sua opera fino a quando non è stata recuperata dalla casa editrice asturiana Hoja de Lata nel 2016, facendone un caso letterario in Spagna; l’altro è Below Stairs di Margaret Powell, tradotto in italiano da Einaudi, uno splendido memoir scritto da una domestica che racconta quanta bassezza ci sia nello snobismo dell’aristocrazia britannica. (Tra l’altro il libro di Margaret Powell ha ispirato in certo modo Downton Abbey, ma dal momento che lo sceneggiatore della serie tv britannica è un aristocratico, la lotta di classe tanto presente nel romanzo di Powell è diluita a livelli omeopatici nella fiction televisiva: ecco un altro esempio di narrazione diversiva). Vi viene in mente altro sulla ristorazione? Forse Ho servito il re d’Inghilterra di Hrabal. Poi? Non troppo e non in italiano. Eppure c’è un ristorante ogni trecento metri e per chi ha meno di venticinque anni la ristorazione è forse l’unica occasione di impiego. Ma allora mi chiedo: perché l’editoria pubblica così poche storie di lavoratori della ristorazione? E perché quando racconta il lavoro lo fa in maniera diversiva o deludente?

Capite adesso il legame tra cucina e editoria, tra ristorazione e immaginario? E allora ripongo la questione in maniera più chiara: possibile che nella letteratura, nel teatro, nel cinema non si riesca a sfondare questo immaginario diversivo sulla ristorazione? Pensate davvero che si lavori così nelle cucine? Che siano così pulite? Che nessuno si bruci e bestemmi? Che l’ambiente di lavoro non sia tossico, infestato da rabbia, coi proprietari che mettono i lavoratori gli uni contro gli altri? Perché io i ristoranti (e ci ho lavorato una decina di anni) me li ricordo così, mica come li vedo in tv. E se pensate che i ristoranti siano quei posti ripuliti lì, allora mi sa che siete andati al ristorante solo a mangiare, da clienti, o li avete visti nei set televisivi, con gli scenari di cartongesso. Se non avete il coraggio di entrare in una cucina vera, provate a leggervi dei romanzi di denuncia delle condizioni di lavoro nella ristorazione. Il problema è che non sono troppi, non mi vengono in mente troppi titoli. In italiano abbiamo il mio romanzo 108 metri, sulle esperienze che ho fatto nelle cucine inglesi e italiane. Down and Out in Paris and London di Orwell sullo sgobbo nei ristoranti francesi degli anni Trenta. E poi due capolavori scritti da due donne proletarie. Il primo è appunto Tea Rooms di Luisa Carnés, scrittrice autodidatta della generazione del ‘27, antifranchista costretta all’esilio dopo la guerra civile, cosa che ha fatto sparire la sua opera fino a quando non è stata recuperata dalla casa editrice asturiana Hoja de Lata nel 2016, facendone un caso letterario in Spagna; l’altro è Below Stairs di Margaret Powell, tradotto in italiano da Einaudi, uno splendido memoir scritto da una domestica che racconta quanta bassezza ci sia nello snobismo dell’aristocrazia britannica. (Tra l’altro il libro di Margaret Powell ha ispirato in certo modo Downton Abbey, ma dal momento che lo sceneggiatore della serie tv britannica è un aristocratico, la lotta di classe tanto presente nel romanzo di Powell è diluita a livelli omeopatici nella fiction televisiva: ecco un altro esempio di narrazione diversiva). Vi viene in mente altro sulla ristorazione? Forse Ho servito il re d’Inghilterra di Hrabal. Poi? Non troppo e non in italiano. Eppure c’è un ristorante ogni trecento metri e per chi ha meno di venticinque anni la ristorazione è forse l’unica occasione di impiego. Ma allora mi chiedo: perché l’editoria pubblica così poche storie di lavoratori della ristorazione? E perché quando racconta il lavoro lo fa in maniera diversiva o deludente?

La classe lavoratrice e la macchina editoriale

Il punto è: sono gli scrittori che non raccontano storie operaie o è la macchina dell’editoria che le rifiuta? Se per campare devo andare a farmi sfruttare in un ristorante posso o non posso scrivere un libro che racconti cosa significa davvero lavorare in un ristorante? Perché le persone guardano format tv ambientati in set di cartongesso che imitano le cucine dei ristoranti ma non vogliono leggere storie ambientate nei ristoranti veri? Che poi è un caso specifico della domanda più generale: perché i lavoratori quando scrivono parlano delle proprie esperienze, invece di inventare labirinti immaginari? E perché questa cosa viene presa come pretesto per rifiutare le loro storie?

Il punto è: sono gli scrittori che non raccontano storie operaie o è la macchina dell’editoria che le rifiuta? Se per campare devo andare a farmi sfruttare in un ristorante posso o non posso scrivere un libro che racconti cosa significa davvero lavorare in un ristorante? Perché le persone guardano format tv ambientati in set di cartongesso che imitano le cucine dei ristoranti ma non vogliono leggere storie ambientate nei ristoranti veri? Che poi è un caso specifico della domanda più generale: perché i lavoratori quando scrivono parlano delle proprie esperienze, invece di inventare labirinti immaginari? E perché questa cosa viene presa come pretesto per rifiutare le loro storie?

Tanto per cominciare, a chi viene da un contesto working class è più facile dire di no rispetto a chi ha un capitale culturale più ampio. Anche davanti a un capolavoro.

Faccio un esempio, non a caso. Joseph Ponthus è un operaio interinale francese. Nel 2019 pubblica un libro assurdo, impensabile nella scena editoriale italiana. Scrive un romanzo in prosimetri raccontando il suo lavoro come operaio interinale nell’industria dei macelli bretoni. In Francia vende in un anno e mezzo quasi 90mila copie. Un’enormità. I diritti all’estero si vendono in pochi giorni nei grandi mercati linguistici (tedesco, spagnolo, inglese) come in quelli minori (serbo, ad esempio). E l’Italia? Non pervenuta. Alla fine si muoverà una major italiana, ma solo dopo che Joseph, tristemente, muore a 42 anni per un tumore e dopo che tutti i telegiornali francesi lo salutano come un autore imprescindibile.

La situazione rimane problematica anche nel principale panorama editoriale, quello anglofono. Prendiamo un altro libro celebrato come un capolavoro: Shuggie Bain di Douglas Stuart ha vinto il Booker Prize. Va detto che Mondadori ha comprato subito i diritti quando già era longlisted. Ma per anni, col manoscritto nel cassetto, per trovare un editore per la sua storia ambientata nella Glasgow working class traumatizzata da Maggie Thatcher, Stuart ha dovuto collezionare ben 44 rifiuti.

La situazione rimane problematica anche nel principale panorama editoriale, quello anglofono. Prendiamo un altro libro celebrato come un capolavoro: Shuggie Bain di Douglas Stuart ha vinto il Booker Prize. Va detto che Mondadori ha comprato subito i diritti quando già era longlisted. Ma per anni, col manoscritto nel cassetto, per trovare un editore per la sua storia ambientata nella Glasgow working class traumatizzata da Maggie Thatcher, Stuart ha dovuto collezionare ben 44 rifiuti.

Insomma, le storie working class sono storie a cui si può dire di no tranquillamente. È colpa loro ma è colpa anche nostra. Se ci dicono di no, ci siamo abituati, non facciamo lo show vittimista su facebook, non abbiamo i giusti canali per fare arrivare i nostri manoscritti sui tavoli che contano e siamo a disagio quando ci mettono davanti alle telecamere e ai circoli che contano. Non abbiamo l’immagine giusta da vendere assieme al libro, a volte al posto del libro. E in fondo quando respingono un manoscritto ci stanno dicendo stattene al tuo posto, cosa ti sei messo in testa, questo non è il tuo mondo, lascia l’editoria alle storie delle persone bennate. (E portami uno spritz al tavolo). Perché loro inventano mondi con la letteratura, mentre noi siamo costretti a rimuginare le nostre esperienze. Ed è vero, ci costringono loro a questo. Ci fanno sprofondare nelle nostre esperienze. Loro inventano mondi perché siamo noi a pulire i loro piatti, a prenderci cura delle loro case, a cucinare il cibo che loro mangiano mentre si perdono nei labirinti del testo. Perché se siamo costretti a lavorare su due turni per dieci ore al giorno in una pizzeria, è chiaro che di quello scriviamo. Perché le tazzine e le stoviglie che cadono nel lavello ci stanno nelle orecchie anche mentre ci addormentiamo. Figuratevi mentre scriviamo.

L’altro grande problema è che quando l’editoria mainstream pubblica storie working class, spesso le decontestualizza. O meglio: le incornicia in un frame diverso, depoliticizzandole. Così tanta narrativa working class britannica in traduzione italiana è stata catalogata alla voce storie di calcio, perché ovviamente il calcio è un elemento tipico delle subculture operaie britanniche. Ma erano storie che parlavano anche di scioperi o di disoccupazione o di deindustrializzazione. Niente: passano come storie di sport.

Altro esempio: Trainspotting di Irvine Welsh. Hit mondiale, sia il romanzo che il film derivato. In Italia passa come una storia di devianza giovanile. Ovviamente è un romanzo sulla nuova generazione working class scozzese degli anni Novanta, i figli della “decent” working class che dopo la cura Thatcher non credono alla favola del we are all middle class e vogliono solo spendere i benefit in droghe e alcol. Insomma, dobbiamo lottare per rimettere le nostre storie nella cornice in cui sono state elaborate e non in quella imposta dagli uffici marketing dell’editoria.

Altro esempio: Trainspotting di Irvine Welsh. Hit mondiale, sia il romanzo che il film derivato. In Italia passa come una storia di devianza giovanile. Ovviamente è un romanzo sulla nuova generazione working class scozzese degli anni Novanta, i figli della “decent” working class che dopo la cura Thatcher non credono alla favola del we are all middle class e vogliono solo spendere i benefit in droghe e alcol. Insomma, dobbiamo lottare per rimettere le nostre storie nella cornice in cui sono state elaborate e non in quella imposta dagli uffici marketing dell’editoria.

Il punto nevralgico della questione è questo: poche persone di estrazione sociale working class lavorano nell’editoria. Se gli editor non si riconoscono nelle storie che raccontiamo, se sono andati al ristorante solo come clienti e mai come camerieri, se i loro genitori non rischiavano di portarsi via una mano al lavoro, se in famiglia da piccoli non parlavano di scioperi e disoccupazione, poi sarà difficile che accettino di pubblicare le nostre storie di classe lavoratrice. Questo è il punto. Parleranno di storie di successo, o della noia, o del cosmopolitismo, o della wellness e delle vacanze o delle fluttuazioni del mercato immobiliare, ma non pubblicheranno storie di lavoro scritte dal basso. Per questo le nostre storie sono rifiutate. Per questo Shuggie Bain ha avuto 44 rifiuti. Per questo nessuno voleva tradurre in italiano Ponthus. Per questo un autore o una autrice working class, anche affermato, deve sempre ripartire da zero quando presenta un nuovo manoscritto. Perché ci si aspetta che si metta alle spalle il suo background, che entri nel club degli autori che non parlano di sudore e sciopero, ma di spaesamento, crisi, cosmopolitismo, nostalgia, wellness etc etc e di tutto quello che possa solleticare e rendere appetibile la sua storia al lettore medio (nel senso di classe media). Se non lo fa, che se ne torni da dove viene. Che se ne torni a lavorare in un ristorante.

Oppure no. Per questo c’è la collana Working class di Alegre edizioni.