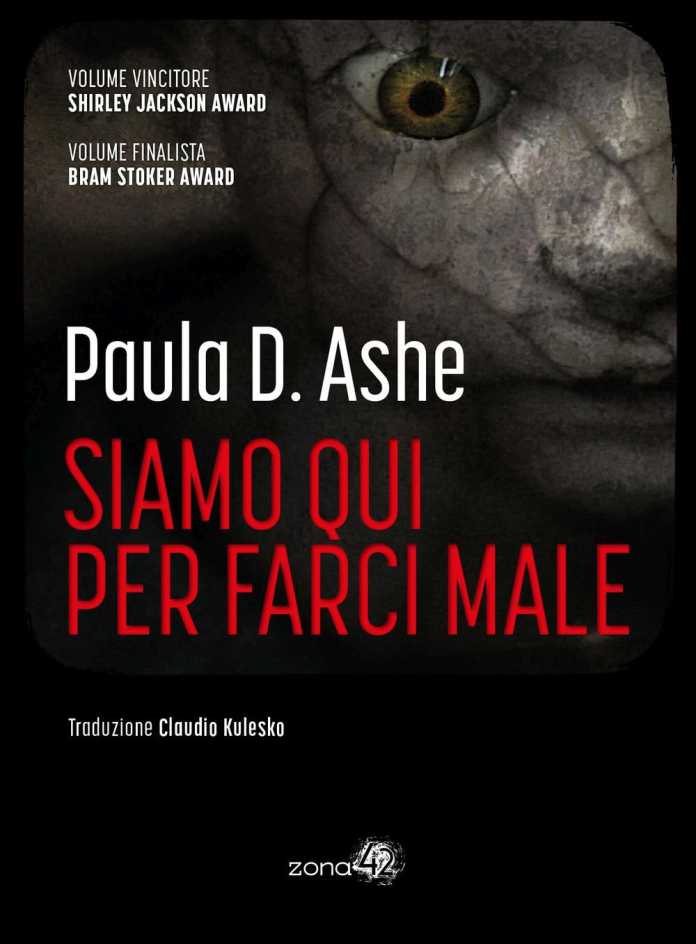

Con questa sorprendente antologia nel 2022 Paula D. Ashe ha vinto il premio Shirley Jackson per la miglior raccolta di racconti e la nomination per il Bram Stroker Award. Si finisce di leggere questo libro con la sensazione che nelle due ore precedenti una geometria malevola e infestante abbia rivoltato l’organicità rassicurante delle nostre interiora, rivelando al suo posto nuove e astratte simmetrie della carne. La prima short story sfida ad esempio il lettore a guardarsi direttamente allo specchio. Ma, avverte, la rinuncia al sé richiederà un gesto di automutilazione fisica, non di introspezione psicologica. Confortati solo dalla pietas abominevole di un mostro abbracciamo così l’anatomia aliena di una creatura “che non ha mai dovuto patire l’ingombro di un volto”. Ed è solo l’inizio.

Secondo l’autrice qualsiasi sensazione di sicurezza dovrebbe essere riconosciuta oggi come semplice illusione o ricondotta a un privilegio sociale più o meno sistemico, di genere, classe, ecc. Non credo che Siamo qui per farci male sia stato scritto con questa idea di salvacondotto in testa – è chiaro che è stato scritto perché è il genere di cose che piace poi anche leggere – ma credo non sia una cattiva descrizione di ciò a cui effettivamente tende qui l’esperienza del lettore. Un’esperienza indubbiamente estrema e disturbante, che non deve neppure scomodarsi ad aprire un portale, attendere il rivelarsi di una dimensione secondaria, accedere a un universo parallelo e nascosto. Per Ashe l’orrore è infatti dappertutto, nella cadente quotidianità come nel proprio inferno personale, ovunque si faccia i conti con l’astratta crudeltà e l’abietta oscurità di un mondo che resta anche – o soprattutto – il nostro. Per officiare i suoi osceni riti sanguinari questo particolare tipo di horror predilige la normalità di famiglie mediamente incasinate e i loro luoghi oscuri, accogliendo senza eccezione però anche tutto il resto, madri dentiste e poliziotte manesche, figli maschi e serial killer di bambini.

Come Clive Baker, Ashe rivendica la verità, al tempo stesso sacra e profana, della sofferenza. Come diceva un economista cinico, non ci sono pasti gratis. La strada dell’auto-consapevolezza, per noi animali politici in divenire, non profuma di rose ma è più spesso chiazzata da schizzi di sangue, fluidi e materia cerebrale disseminata dalla macchina della crudeltà. La scrittrice afroamericana, originaria del Midwest, rivendica in toto la necessità di storie trasgressive e cariche di queerness che rimettano in discussione la rispettabilità dell’horror. Perché l’orrore non è semplicemente l’opposto del manierismo pudico e bigotto ma l’ostacolo che più concretamente si oppone e resiste oggi alla rimozione e al nascondimento, i due dispositivi che la narrativa mainstream applica alla scala del vissuto come a quella della memoria storica e politica.

Con undici storie brevi – un paio quasi epigrammatiche, fulminanti – e un thriller soprannaturale articolato attorno alla trama di un racconto “poliziottesco”, l’antologia procede scandendo una metrica irregolare, che si contrae e si distende se guardiamo al profilo delle giustezze, delle tipologie e dei sottogeneri. Materiale che sorprende ad ogni pagina, variegato, spurio eppure perfettamente raccordato sul piano della forma letteraria, levigato su quello del linguaggio, qui restituito dalla limpida traduzione di Claudio Kulesko. Detto questo, non posso omettere il mio pregiudizio riguardo Paula D. Ashe al termine di questa lettura. E cioè che si tratti di un fottuto genio.