Nagib Mahfuz è stato uno dei più importanti scrittori egiziani del secolo scorso e l’unico ad aver ricevuto il Premio Nobel per la letteratura, nel 1988. Tra i due palazzi segna l’inizio della Trilogia del Cairo, una delle sue opere più importanti, scritta verso la metà del XX secolo. Mahfuz ha trascorso per quasi un secolo la sua esistenza nella capitale egiziana, assistendo al passaggio della Storia e ai cambiamenti nella società cairota, testimoniando nei suoi innumerevoli scritti il mutamento dei meccanismi che governavano la vita domestica e affettiva delle famiglie del Cairo.

Mahfuz ritrae gioie e dolori, tirannie e sottomissioni collettive e private. Siamo nel 1917: è in corso la Prima Guerra Mondiale, da tre anni l’Egitto si trova sotto il protettorato inglese e nel paese sta per salire al trono il candidato favorito degli inglesi, Fuad I. Con la vittoria degli alleati, la popolazione ben presto iniziò a chiedere a gran voce l’eliminazione del protettorato inglese e la proclamazione dell’indipendenza del paese. Nel novembre del 1918 una delegazione capeggiata da Saad Zaghlul, futuro Primo Ministro d’Egitto, si recò all’Alto Commissario inglese Wingate per esporre le volontà di libertà della nazione: temendo il potere e il consenso che Saad e i compagni stavano acquisendo a discapito del controllo inglese, essi finirono arrestati ed esiliati a Malta. Il paese si infervorò, scatenando indignazione e dissenso incanalati in manifestazioni studentesche e tumulti, con repressioni che non si fecero attendere da parte dell’esercito inglese: “La morte percorreva le strade del Cairo, in lungo e in largo, e danzava a ogni angolo”. Il primo libro della Trilogia finisce con la liberazione di Saad il 7 aprile, nel mezzo di quella che viene ricordata come la Rivoluzione egiziana del 1919.

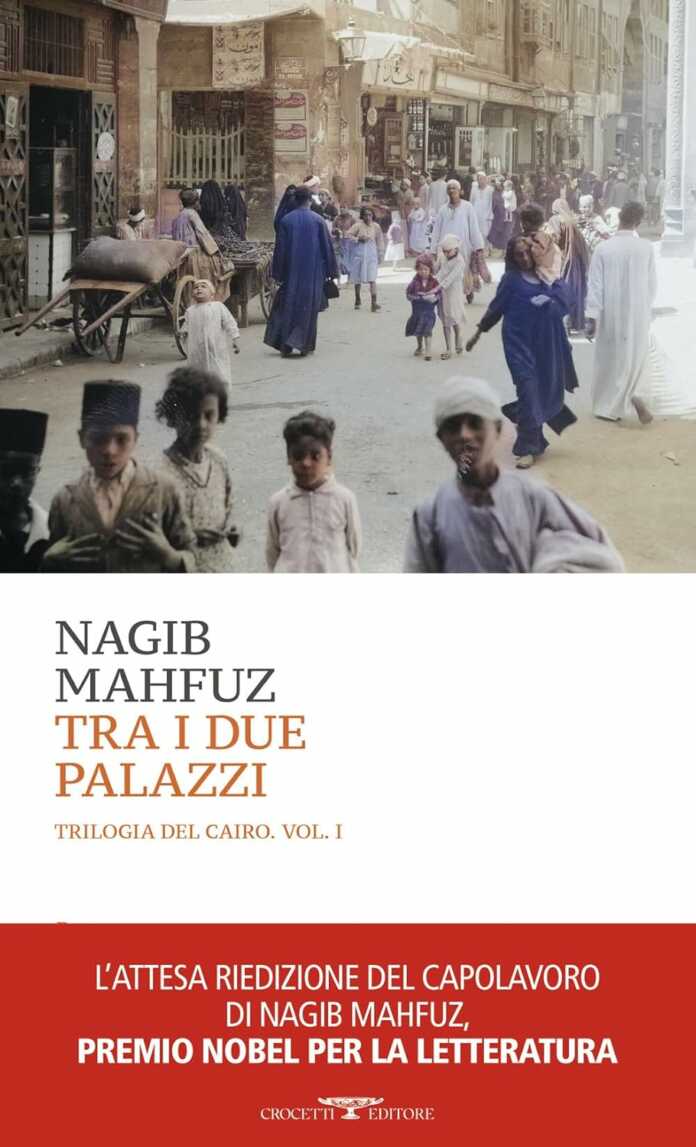

Il titolo Tra i due palazzi prende il nome dal quartiere di Bain el-Qasrain, una via nella vecchia Cairo, dove vive la famiglia che dà voce alle storie raccontate dall’autore, quella del sayyed Ahmad Abd el-Gawwad. Tra le mura della grande casa del sayyed vivono Amina, la seconda moglie, e i figli. Amina rappresenta la sottomissione e l’obbedienza cieca al marito, che detiene il potere di prendere le decisioni per tutti i membri della famiglia, come una “volontà suprema che deteneva un potere illimitato, paragonabile […] al potere della religione”. Tutta la famiglia vive con timore e al servizio della volontà del padre: l’unico momento in cui possono ritrovare la serenità di parlare liberamente, ridere e scherzare è la “riunione al caffè”, a cui il sayyed non prende mai parte. Amina ascolta con attenzione le conversazioni tra i figli, elargendo consigli e raccomandazioni per evitare che la rabbia del sayyed, che può essere innescata con un nonnulla, si abbatta come una tempesta sulle loro vite. Il figlio maggiore è Yasin, frutto del divorzio del sayyed dalla prima moglie: un giovane ragazzo che si sta aprendo alla conoscenza del mondo – e soprattutto alla conoscenza delle donne, sapere che gli porterà non pochi problemi con la collera del padre. Fahmi è lo studente rivoluzionario della famiglia; Kamal è il figlio più piccolo, che non comprende i meccanismi che governano il mondo e il motivo per cui le sorelle, al matrimonio, debbano andarsene a casa dei mariti, e non il contrario.

Ci sono, infine, le figlie femmine, Khadiga e Aisha. Pur essendo loro allo stesso livello nella scala di affetti del padre verso i figli, il sayyed crede che avere delle figlie femmine sia “una disgrazia contro la quale non possiamo far nulla!”. Quando un figlio maschio si sposa è la moglie a trovare dimora nella casa del marito, unendosi alla vita domestica della famiglia acquisita; perciò, al momento del matrimonio delle sue figlie femmine, il sayyed si trova a doverle cedere alla famiglia dello sposo. I matrimoni, tuttavia, non sono frutto di un sentimento che sboccia e fiorisce, ma di interessi personali verso il capostipite della famiglia. L’unione matrimoniale non viene approvata se il motivo per cui scaturisce la richiesta dello sposo non ruoti attorno al desiderio personale di diventare genero del sayyed e di creare un ponte tra le due famiglie. Nonostante le molteplici sottomissioni a cui la moglie deve obbedire, tuttavia, il marito rimane libero di uscire a proprio piacimento, di trovare nell’alcool e nella droga la meritata inibizione dai doveri quotidiani e di avere molte amanti – conservando il diritto di avere una moglie che lo attende al suo rientro a tarda notte.

Mahfuz traccia la genealogia storica di un paese in fermento nell’attimo in cui scopre il costo dell’indipendenza, costruendo l’intreccio di una famiglia con la propria città, con la propria storia, con le proprie tradizioni, con la propria religione. Lo scrittore enfatizza l’intensità dei sentimenti e l’umorismo dei suoi personaggi, donando un affresco assai variopinto del Cairo rivoluzionario di inizio secolo.