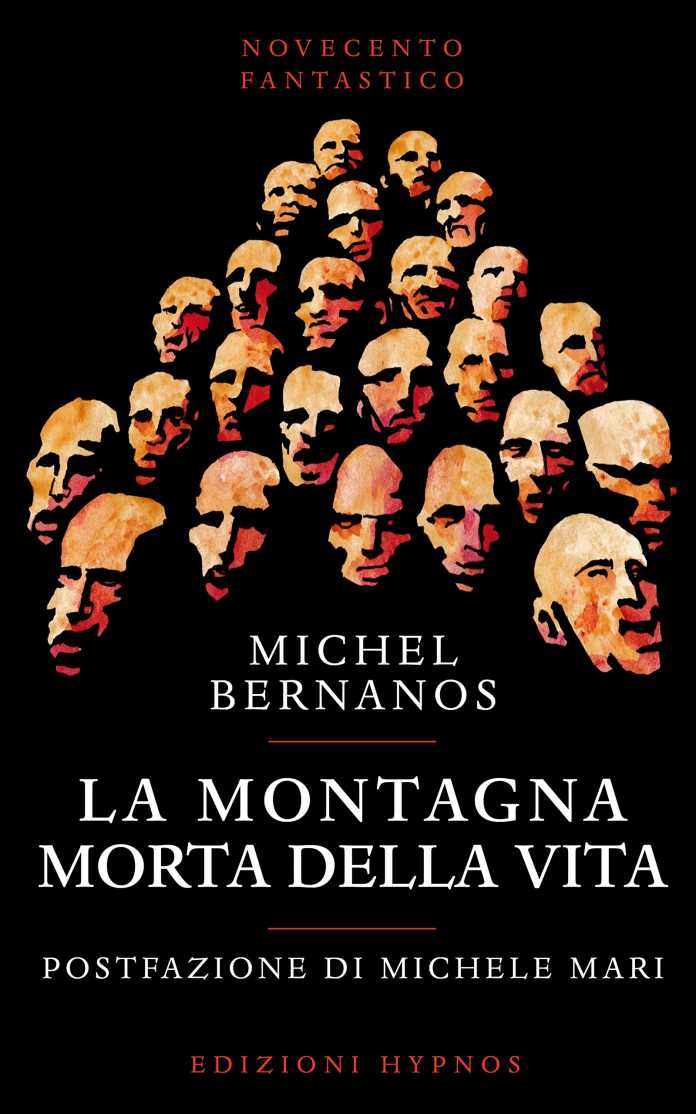

Scritto nel 1963 e uscito postumo nel 1967, questo breve e straordinario romanzo – pubblicato per la prima volta in Italia nel 1970 nella gloriosa collana Il Pesanervi: i capolavori della letteratura fantastica di Bompiani, e ora riedito in nuova traduzione da Hypnos – è opera di un figlio d’arte, uno di quei talentuosi rampolli perennemente offuscati dall’ombra troppo ingombrante di un genitore più famoso. Michel Bernanos è infatti il figlio di Georges Bernanos – celebrato autore di Diario di un curato di campagna, Sotto il sole di Satana, I grandi cimiteri sotto la luna, e molti altri – anche se, come giustamente evidenzia Michele Mari nella postfazione che insieme a quella di Juan Asensio correda questa nuova edizione, giustizia vorrebbe che fosse al contrario Georges ricordato come il padre di Michel. Il parallelo con la figura per molti versi analoga di Klaus Mann rispetto al padre Thomas, dà modo a Mari di sottolineare i tragici esiti di simili viziose dinamiche familiari: entrambi i figli di tanto padre morirono suicidi appena passati i quarant’anni.

Un anno prima di scomparire per sempre nella foresta di Fontainebleau, Michel, già autore di varie raccolte poetiche oltre che di numerose novelle e romanzi polizieschi e fantastici, per lo più pubblicati sotto gli pseudonimi di Michel Talbert e Michel Drowin per sfuggire al peso del proprio oneroso cognome, scrive in soli diciannove giorni quello che è considerato il suo capolavoro. Evocando le reminiscenze visionarie della sua avventurosa esperienza giovanile nella giungla amazzonica in Brasile e in Paraguay, come l’angoscia opprimente della sindrome da stress post traumatico, retaggio dello sbarco in Normandia cui partecipò con le Forces Navales Françaises Libres, Michel traccia con La Montagne Morte de la Vie un ideale prolungamento del racconto marinaresco inteso come grande allegoria metafisica, dal Gordon Pym di Poe ai racconti di William Hope Hodgson, approdando a una sensibilità cosmica non lontana da certe allucinazioni lovecraftiane.

Un anno prima di scomparire per sempre nella foresta di Fontainebleau, Michel, già autore di varie raccolte poetiche oltre che di numerose novelle e romanzi polizieschi e fantastici, per lo più pubblicati sotto gli pseudonimi di Michel Talbert e Michel Drowin per sfuggire al peso del proprio oneroso cognome, scrive in soli diciannove giorni quello che è considerato il suo capolavoro. Evocando le reminiscenze visionarie della sua avventurosa esperienza giovanile nella giungla amazzonica in Brasile e in Paraguay, come l’angoscia opprimente della sindrome da stress post traumatico, retaggio dello sbarco in Normandia cui partecipò con le Forces Navales Françaises Libres, Michel traccia con La Montagne Morte de la Vie un ideale prolungamento del racconto marinaresco inteso come grande allegoria metafisica, dal Gordon Pym di Poe ai racconti di William Hope Hodgson, approdando a una sensibilità cosmica non lontana da certe allucinazioni lovecraftiane.

Romanzo apparentemente lineare e di classica semplicità – due soli protagonisti assoluti, il vecchio lupo di mare, cuoco di bordo e il giovane pivello, mozzo in formazione – è diviso in due parti nettamente separate: la prima, quasi scontata avventura marinaresca con tutti i tòpoi del caso, velieri, ammutinamenti, mortifere bonacce, naufragi, cannibalismo; la seconda, che narra l’esplorazione dopo l’approdo del relitto alla terra incognita, onirica e fantastica in precario equilibrio tra fantascienza e horror. Inutile precisare che è la seconda parte il pezzo forte che rende indimenticabile il testo. Un senso profondo di disagio e di angoscia pervade senza requie le peripezie dei due naufraghi e la potenza visionaria e allucinatoria è sfrenata. Un paesaggio alieno dove niente è quello che sembra, dove stelle sconosciute brillano su una landa rosseggiante nella quale il mondo animale e umano – ridotto a misteriose figure pietrificate in fogge raccapriccianti – è stato spodestato da quello vegetale, integralmente carnivoro, e soprattutto da quello minerale.

Dove ci troviamo? Non è dato saperlo. Il passaggio dal mondo conosciuto all’Altrove è avvenuto senza alcuna soluzione di continuità. Potrebbe trattarsi di un pianeta extraterrestre o di una dimensione parallela in cui il vascello alla deriva è stato risucchiato chissà come, oppure semplicemente siamo all’inferno. A costo di rivelare il finale al lettore – tanto è l’intensità della descrizione e non la sorpresa ad avvincerlo – anticiperò che il destino dei due protagonisti sarà amaro, il punto di vista in prima persona si rivelerà una memoria d’oltretomba e l’esito della quest oltre la montagna porterà i cercatori non alla salvezza ma solo a scoprire altre montagne e in lontananza altri deserti, altre statue pietrificate con una smorfia di terrore sul volto – due delle quali saranno i cercatori stessi – e l’estrema, enigmatica visione di un pozzo immane con al centro un orribile, enorme occhio spalancato.

Non c’è salvezza sembra dirci Michel: quel mortale deserto è l’essenza stessa del mondo e quell’immenso occhio spalancato è l’indifferenza assoluta di Dio. L’unico, possibile destino per l’uomo è trasformarsi in una statua di sale. Viene spontaneo il parallelo con il romanzo Il Monte Analogo (1952) di René Daumal, di cui questo sembra il rovesciamento: se lì infatti l’ascesa conduceva all’Illuminazione, qui al contrario porta alla perdizione. L’annuncio dell’imminente suicidio dell’autore forse era già dichiarato, per chi avesse saputo interpretarlo, in queste pagine di olimpico ed ermetico delirio.