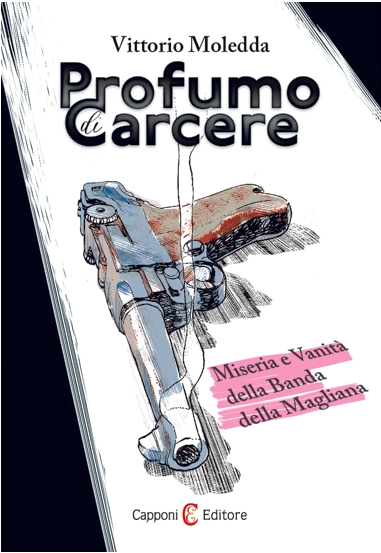

Sorge alla mente Delitto e castigo, nel leggere l’autobiografia di Vittorio Moledda, Profumo di carcere. Miseria e vanità della Banda della Magliana. Il tormentato percorso esistenziale che vi si narra, la dolorosa presa di coscienza di una “non-vita”, la lenta maturazione del ravvedimento richiamano per certi versi la vicenda di quel grande romanzo. In effetti, questo racconto, che si snoda dalla seconda metà degli anni Cinquanta sino ai Novanta, è modellato sulla figura della catabasi: è davvero la storia di chi è sceso agli inferi e ne è tornato vivo, come purgato – un uomo diverso. Un uomo indelebilmente segnato, ma che ha saputo recuperare (anzi, costruirsi) la stima di sé, malgrado un drammatico passato fatto di strappi alla famiglia d’origine, di solitudini, di atti delinquenziali. Un racconto in cui non si avverte compiacimento alcuno, ma solo il tentativo di “rimarcare con forza, quasi a voler inchiodare con la rabbia di chi ha dovuto vivere un incubo, l’incubo stesso”.

Troviamo in queste dense pagine un’Italia di provincia ormai scomparsa, i quartieri e le periferie romane teatro di crimini e di miserie, il linguaggio fiorito della mala, gli anni di piombo, rapine, vendette e rivolte carcerarie, calciatori di fama e personaggi del jet set, terroristi di vario colore e notorietà, camorristi e mafiosi di primo piano, pezzi grossi della Mala del Brenta, dell’Anonima Sarda, della ’ndrangheta: fantasmi d’un passato sempre vivido nelle nostre coscienze, protagonisti d’una stagione nefanda della storia di questo Paese.

La narrazione ha una singolare peculiarità: il senso dell’olfatto quale elemento unificante e persino significante, che struttura il racconto su un duplice livello: descrittivo, poiché l’odore delle cose serve a recuperare la memoria dei luoghi e degli eventi; interpretativo, visto che per suo tramite si tenta di giungere al senso più recondito delle cose, più autentico dell’esperienza. La scansione dei fatti segue dunque il ricordo degli odori indelebilmente fissati nella memoria olfattiva: il profumo intenso del bosco e quello pungente di ginestra del paese natìo, che evoca il trauma del distacco familiare; i sentori densi e rassicuranti delle case, riflesso dell’inguaribile nostalgia del nostos; l’aroma acre delle arance, legato all’idea del furto; del latte e della minestra, che rimandano all’infanzia perduta; di muschio, erba, gelsi, albicocche, di legno, di nebbia e di piccioni: catturare i profumi del carcere “è un’esigenza quasi maniacale”, e grazie a essi il penitenziario assume un’umanità e una vivibilità altrimenti impossibile.

Seguendo il filo rosso dell’olfatto, nel racconto s’intrecciano i nuclei tematici e simbolici: quello della “fuga”, sin da quando il piccolo Vittorio, a sette anni, scappa dai genitori adottivi per tornare nella casa natale, e che ricorre di continuo nelle tante evasioni tentate (alcune riuscite) o anche solo sognate. Quello del furto, a cominciare dal simbolico “furto della vita” subìto con l’allontanamento coatto dalla famiglia, oltre che come descrizione d’una modalità esistenziale.

Ma soprattutto, a strutturare la vicenda è la figura della vanitas, che compare già nel titolo. Con essa l’autore smonta il mito della Banda della Magliana, costruito e alimentato ad arte dai media. “A Roma eravamo tutti cani sciolti” scrive Moledda. “Nella realtà, non è mai esistita una Banda della Magliana”. Essa era solo “un’armata Brancaleone del XX secolo che, se non avesse prodotto peste e bubboni infetti, sarebbe passata come un’invernata più rigida dell’altra”. Si tratteggia dunque una galassia eterogena di criminalità, “a cui solo la fantasia e la vanità riuscivano a dare una connotazione”. È uno degli aspetti più interessanti di questa autobiografia, che getta una luce inedita su un fenomeno criminale sfociato con grande clamore nel mediatico, e capovolge molti luoghi comuni.

La riflessione sulla vanità si lega al suo corollario, il processo di mitizzazione nell’immaginario collettivo, la fiction che cancella la realtà: “Si è consumata una foresta per raccontare fatti e misfatti di personaggi che la mano di pennivendoli, e soprattutto la vanità, ha contribuito a mitizzare”, continua Moledda, e “una corsa al mantenimento di un filone d’una saga”. In questo processo di falsificazione storica, a uscirne a pezzi è appunto la storia: “La storiografia ha condito milioni di pagine appropriandosi della cronologia defraudata alla storia, che ci consegna i falsi miti dispensandoli per buoni”. Sferzanti i giudizi su alcuni dei “miti” della mala romana: Danilo Abbruciati era un “pusillanime”, una “serpe”, un volgare tessitore di trame; Enrico “Renatino” De Pedis, col quale il nostro strinse una forte amicizia, “non era e non sarebbe mai stato un duro”, ma solo un “cinico”. “Più li frequentavi”, loro come tanti altri, “più ti rendevi conto che di mitico non avevano nulla”. E ancora: “A sentirli parlare ti rendevi conto che erano stati partoriti ognuno dalla fantasia dell’altro. Esistevano in funzione di questo. Era una bolgia in cui tutti sguazzavano atteggiandosi a personaggi alla Jean Gabin”. Non è facile trovare nella memorialistica sul crimine una tale sincerità e lucidità di analisi.

Altro elemento di grande interesse è poi la rappresentazione del “pianeta” carcere, di cui si tratteggia una vera e propria fenomenologia. Si tratta di “un altro mondo con regole e ordinamenti diversi”, dove spesso, tra pestaggi e forme di tortura psicologica, “la Costituzione viene abolita”. Si articola così una critica circostanziata del sistema penitenziario, vissuto e subìto come esclusivamente punitivo, incapace di consentire il recupero sociale, la riabilitazione. Trovano infine spazio le riflessioni sulle difficoltà di reinserimento nel consesso civile, una volta scontata la pena, e un finale inaspettato e mozzafiato.

In definitiva, siamo al cospetto di un’autobiografia molto particolare. Non sono molti gli individui che, dopo un passato criminale, siano riusciti a emendare le proprie colpe verso la società, e a trasmettere in un linguaggio chiaro ed emotivamente coinvolgente le loro esperienze, persino ad articolare una critica sociale. Certo, molte sono le cose non dette, avvertibili i vuoti, le lacune su eventi e nomi: chi in questo libro cercasse evidenze e verità storiche oltre i fatti già accertati in sede giustidiaria, rimarrebbe deluso. Evidentemente, non è questo l’intento di Moledda. Il suo nucleo tematico, umano, è da ravvisarvi nel tentativo persino disperato di dare un senso a uno “schifo di vita”, una “vita alla rovescia”, nella virile presa di coscienza di una serie drammatica di errori, nella capacità di fare i conti con il proprio passato, superare le paure che esso genera, e nella conseguente redenzione, nel riscatto sociale perseguito e vinto, che assumono così un significato più autentico e profondo.