Se si segue una dicotomia che è tutto sommato grossolana – “romanzi-trama” contro “romanzi-stile” – l’ultimo romanzo di Davide Orecchio può forse essere identificato con la seconda categoria. La trama de Il regno dei fossili, d’altra parte, può essere qui anticipata in poche righe: il testo presenta, in alternanza, le storie di Albina e di Giulio Andreotti, seguendoli dalla loro nascita in poi, verso un futuro indefinito, garantito dalle tecniche di crioconservazione del Progetto Clarke. Quest’ultima denominazione è molto più che un omaggio all’autore di fantascienza Arthur C. Clarke o un gioco di parole che ricorda il Piano Marshall: rappresenta, piuttosto, la torsione di un testo che potrebbe inizialmente ricadere nelle tassonomie romanzo storico, nel quale le micro-storie si alternano e si compenetrano con la Storia ufficiale, verso gli orizzonti della fantascienza.

Questo dato ci può indicare come nel Regno dei fossili si abbia a che fare, innanzitutto, con almeno due generi dalle caratteristiche formali piuttosto consolidate, nonostante o forse proprio in funzione delle loro più recenti rielaborazioni letterarie. Quali che siano le implicazioni di questo assunto, il radicamento del testo nei due generi citati aiuta a mantenere vive e dinamiche le strutture narrative, evitando ogni possibile, e temibile, scollamento dal piano dell’invenzione linguistica. In altre parole, lo stile di Orecchio non si avventa sulla trama in modo agonistico, ma entrambe concorrono allo stesso obiettivo, con il risultato di tenere in allerta – seppur minimamente, in alcuni passaggi – il lettore sugli sviluppi della narrazione e forzando, allo stesso tempo, lo stile verso un inquadramento che, a ogni pagina, sembra essere sempre di più quello della poesia.

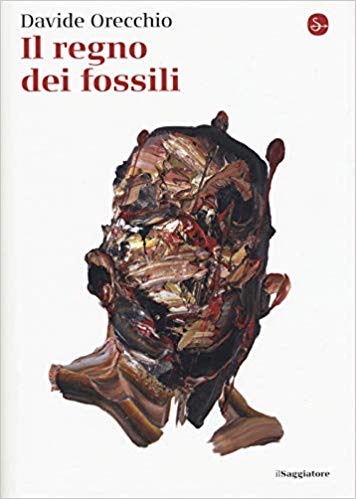

Definizione quanto mai labile, quest’ultima, quando viene accostata a una prosa che per di più si vuole in tutto e per tutto romanzesca, ma che trova particolari risonanze nell’opera dell’autore. Quando, per esempio, ormai sette anni fa, mi avvicinai all’esordio di Davide Orecchio, Città distrutte (Gaffi, 2011; Il Saggiatore, 2018), l’accostamento della prosa dell’autore a un certo intendimento e a una certa pratica della poesia mi sembrò una conclusione naturale – per nulla metaforica o, peggio, forzata – dei miei ragionamenti intorno al libro. I successivi Stati di grazia (Il Saggiatore, 2014) e Mio padre la rivoluzione (minimum fax, 2017) mi hanno confortato in questa mia lettura, ora materia comune delle principali recensioni che si sono misurate con Il regno dei fossili.

A questo proposito, non si può far meglio di quanto già ha scritto Daniele Giglioli sulla Lettura del Corriere della Sera, osservando che “Davide Orecchio dà fuoco a tutte le polveri: metafore, anafore, zeugmi, allitterazioni, accumulazioni caotiche, un uso al limite della grammaticalità di pronomi e consecutio temporum”. Giglioli, però, afferma anche che lo “straordinario estro visivo [è] braccato dall’imperativo di essere a tutti costi visionario”; anche altre recensioni si sono soffermate con toni negativi su questo eccesso, fino al lapidario inciso di Goffredo Fofi sull’Avvenire, secondo il quale Il regno dei fossili “recupera, fin troppo, modi da avanguardie di ieri”.

Se quest’ultima definizione sembra irricevibile, sembra però corretta l’analisi di Giglioli, e insieme pare legittimo anche il sospetto che il pasto offerto dal romanzo sia così “speziato” e “succulento”, in alcune sue parti, che un certo alleggerimento – anche solo a livello quantitativo – avrebbe giovato. Eppure, davanti al sospetto dell’eccesso, mi sembra altrettanto vero il contrario, ossia il fatto che Il regno dei fossili ricerchi un equilibrio, seppur dinamico e in trasformazione, tra spinte diverse, evidenziandone i rispettivi limiti.

Quello che si può definire come romanzo storico trova, a ogni piè sospinto, spaventose voragini prima delle quali è necessario fermarsi, per poi gettare un’occhiata nel maelstrom. I rischi non sono legati soltanto alla lacunosità della storia italiana del secondo Novecento, o all’oblio (a un certo punto, Albina si chiede, in modo estremamente ambivalente: “Non è disumano, dimenticare? Non è umano, dimenticare?”), quanto alla possibilità tecnologica offerta dal Progetto Clarke di lasciar confliggere le diverse temporalità nelle quali la storia si può dipanare oppure – “convenientemente”, certo – essere dimenticata.

D’altro canto, la narrazione fantascientifica mostra tratti chiaramente distopici che, però, possono essere egualmente schiacciati sul nostro presente storico, e per almeno due ragioni diverse: il Progetto Clarke è stato avviato già alcune decadi prima della nostra epoca, ma, soprattutto, i suoi processi hanno a che fare con dinamiche psichiche, se non immutabili, di certo persistenti.

L’illuminazione reciproca di questi limiti di genere ha, tra i suoi effetti, la capacità di fornire una narrazione storica del periodo andreottiano meno moralizzante e consolatoria di quella che si era avuta, per esempio, con Il Divo di Paolo Sorrentino, eppure altrettanto veritiera, nella sua presentazione di una storia italiana del secondo Novecento cronicamente malandata. Di più ancora, è una narrazione che, tra lo spunto storico e quello fantascientifico, affronta il nichilismo culturale e politico più recente senza evocarlo o intellettualizzarlo, ma di petto, con coraggio.

In questa circostanza, la poesia non è mai troppa.