Come direbbe Edgar Allan Poe, “la miseria del mondo è molteplice, la sventura multiforme”: il caso ha voluto che il destino letterario italiano di H.P. Lovecraft, pur iniziato sotto buoni auspici – tradotto e commentato, alle sue prime apparizioni nel nostro paese, da intellettuali di prim’ordine come Carlo Fruttero & Franco Lucentini, Giorgio Manganelli, Carlo Pagetti – venisse quasi subito dopo gestito e monopolizzato da astuti mestatori assai più interessati alla politica che alla letteratura. Amplificando e distorcendo le confuse convinzioni ideologiche dello scrittore statunitense e soprattutto le sue aberranti e patologiche ossessioni razziste per giustificarne l’annessione negli sbilenchi ranghi della cultura “di destra” e, come dicono loro, “non-conformista” (cioè, senza eufemismi, neo-fascista) , questi pretesi critici – il cui nome neanche vale la pena ricordare – hanno per anni fatto di Lovecraft il portabandiera dell’”antimodernismo” e del “tradizionalismo”, diffondendo un’interpretazione a senso unico, indubitabile, di un’opera in realtà assai più complessa e stratificata di quanto preveda tale confortevole semplicismo esegetico e riducendo la figura del Visionario di Providence a immaginetta votiva, posticcia e predeterminata, a santino devozionale da affiancare ai fantasmi, più o meno loschi, del loro improvvisato pantheon: non ultimo e più losco di tutti, il loro maggior beniamino – “un razzista così sporco che ripugna toccarlo con le dita”, come scrisse di lui il compianto Furio Jesi nel suo imprescindibile saggio Cultura di destra –, il “barone” Julius Evola (barone figlio di meccanico e nipote di falegname: un’aristocrazia alquanto proletarizzata…).

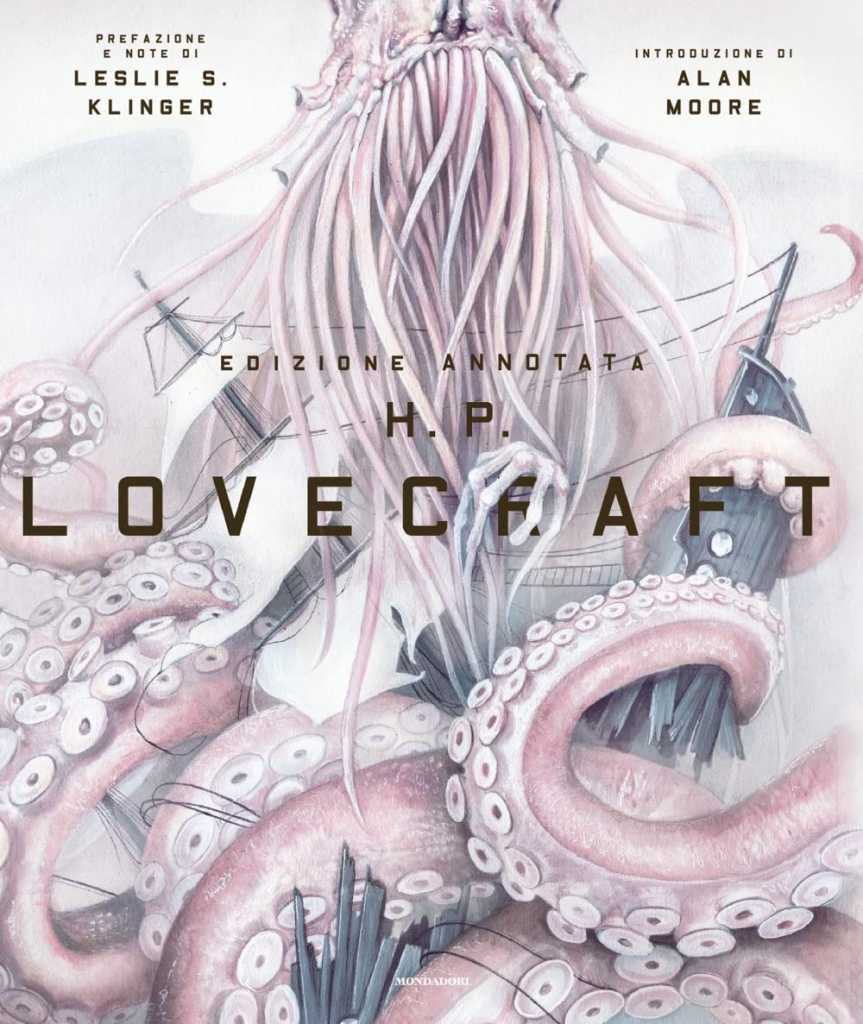

Per fortuna gli studi più recenti in materia lovecraftiana – ad esempio la monumentale biografia pubblicata da S.T. Joshi, I am Providence, finalmente tradotta in tre volumi da Providence Press e di cui già ci siamo occupati – riconsiderando più oculatamente vari aspetti della vita e dell’opera dello scrittore, hanno anche in Italia contribuito a svalutare e marginalizzare le interpretazioni forzatamente ideologiche e “militanti” (sempre e solo in un’unica direzione) finora date per ratificate, restringendole ormai solo a un ambiente molto preciso, identificabile e per fortuna circoscritto, di sodali e camerati. Ne è prova la lussuosa edizione annotata e riccamente illustrata di una scelta di racconti lovecraftiani con prefazione e note di Leslie S. Klinger e introduzione di Alan Moore, la cui edizione italiana, a cura di Massimo Scorsone, negli Oscar Draghi Mondadori (pp. 936, euro 48,00 stampa, euro 20,99 epub), non concede finalmente la minima apertura verso tali discutibili derive.

Particolarmente calzanti a questo proposito ci appaiono le considerazioni iniziali della pregevole prefazione di Alan Moore al volume: rispetto al suo tempo H.P. Lovecraft è stato “un barometro quasi esasperatamente sensibile del terrore americano. Ben lontane dalle sue eccentricità di stravagante, le paure all’origine delle narrazioni e delle opinioni di Lovecraft erano le medesime provate da tanti maschi bianchi della classe media, eterosessuali e di ascendenze protestanti che si sentivano maggiormente minacciati dal rapido mutamento di rapporti potenziali e valoriali in corso nel mondo moderno”. Lovecraft non fu un Outsider ma un Insider, ribadisce Moore, non l’Estraneo ma l’Intraneo, il perfetto uomo medio “assediato e turbato al pensiero di dover patire nuove e aliene contaminazioni provenienti dall’esterno”. E proprio questo suo farsi cartina di tornasole delle inquietudini della modernità è “il motivo alla base della fatale attrazione esercitata su di noi dalla sua opera”. Un “fenomeno statistico”, un catalizzatore psico-sociale che ci aiuta a comprendere il dilemma della vita che tuttora viviamo: essenzialmente il fatto che questa vita è incomprensibile.

Il Cosmicismo lovecraftiano esprime ellitticamente la destabilizzante consapevolezza della totale mancanza di senso cui ci conduce la frantumazione del posticcio ordine tradizionale del mondo: finalmente le cose vanno in pezzi, finalmente ci viene svelato il vuoto sottostante. Si guarda nell’abisso e l’abisso guarda dentro di noi, per dirla con Nietzsche. Il corrispettivo Pulp del Modernismo, la Crisi e l’Età dell’ansia, forse – in prospettiva – the Dawning of the Age of Aquarius, anche se la palingenesi futura assume le forme apocalittiche dell’incubo di Nyarlathotep. Non c’è proprio niente di “antimoderno” in tutto questo: le forme del passato per Lovecraft non sono mai recuperabili: “l’età adulta è l’inferno” – come ebbe a scrivere – e comprenderlo significa essere adulti, cioè accettare l’inferno. Nessuno sterile mito reazionario agita questa consapevolezza, nessun dualismo fra “mondo moderno” (male) e “mondo tradizionale” (bene) e quindi nessuna “rivolta” possibile, come vorrebbero i pretesi esegeti neo-fascisti evoliani: tutte le tradizioni sono solo un pio inganno, tutte le geometrie reali non euclidee, si può solo essere “contro il mondo, contro la vita” – come ha ben compreso Houellebecq – qualunque mondo, qualunque vita.

Per Lovecraft il mondo del passato – l’immagine vana che gli evoliani ipostatizzano a mito perennialista, fuori dalla storia, sotto il termine jolly di “tradizione” – è solo un’idealizzata comfort zone fatta di ipocrisie e falsità (il mondo del New England puritano, per esempio, rappresentato in termini assai poco idilliaci in L’innominabile o ne Il caso di Charles Dexter Ward); il presente è la dimensione effimera in cui “Le scienze, ciascuna tesa nella propria direzione, ci hanno finora nuociuto ben poco; ma, un giorno, la connessione di conoscenze disgiunte aprirà visioni talmente terrificanti della realtà, e della nostra spaventosa posizione in essa che, o diventeremo pazzi per la rivelazione, o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di un nuovo Medioevo” ( da Il richiamo di Cthulhu); il futuro incombente infine è solo un incubo di “spettrali notti di una creazione putrescente, tra cadaveri dì mondi morti, con piaghe che furono città, venti sepolcrali che spazzano pallide stelle e ne attenuano il chiarore e, oltre i mondi, vaghi fantasmi di cose mostruose: templi nefandi dalle gigantesche colonne che poggiano su rocce senza nome al di sotto dello spazio e che raggiungono vuoti vertiginosi al di sopra delle sfere di luce e di buio e, onnipresente, incessante, in questo ripugnante cimitero dell’universo, il sordo rullio dei tamburi e il monotono lamento dei flauti blasfemi che qualcuno suona ancora in inconcepibili stanze senza luce, al di là del tempo, e al cui ritmo danzano goffi, tenebrosi e giganteschi, gli ultimi dei: i ciechi muti stolidi mostri la cui anima è Nyarlathotep” (da Nyarlathotep).

Lovecraft condivide, senza o con parziale consapevolezza, tutte le angosce degli intellettuali del Modernismo dei quali sembra quasi la caricatura, il parodistico travisamento. Apparentemente ancorato nella vita ordinaria alle più trite e ridicole fisime piccolo-borghesi dell’America a lui contemporanea (razzismo, snobismo, sessismo, xenofobia, ecc.) eppure radicale e quasi scandalosamente “rivoluzionario” sul piano filosofico (materialista meccanicista, ateo assoluto, scientista e positivista), alfiere delle forme classiche e di uno stile arcaicizzante in poesia, ma capace di trovare, nella narrativa, una voce che – quando non cerca di scimmiottare i suoi maestri, Poe e Dunsany – lo pone a miglia di distanza dalla prosa standardizzata dei “Pulp” e della paraletteratura che frequenta e sostiene di detestare. Contraddizioni anche queste, tipiche della sensibilità modernista. Nel suo estremismo, nella sistematica negatività del suo pensiero, Lovecraft evoca forse più di ogni altro e, a suo modo, anticipa Samuel Beckett, come lui ossessionato dall’innominabile: “E adesso dove? Quando? Chi? Senza chiedermelo. Dire io. Senza pensarlo. Chiamarle domande, ipotesi. Procedere innanzi, e questo, definirlo andare, definirlo procedere” (S. Beckett – L’innominabile).