Rocco Tanica, musicista e fondatore del gruppo Elio e le storie tese, è a mio parere una delle menti comiche più preziose che l’Italia ci abbia regalato in tutta la sua storia comica (ma anche comica storia). Lo penso da trent’anni, da quando un amico mi fece ascoltare di nascosto Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu su un mangiacassette durante un tristissimo campo scout. E da allora sono rimasto traumatizzato. E il secondo disco İtalyan, Rum Casusu Çıktı, il leggendario album Paté d’animo di Claudio Bisio e il suo singolo Rapput, sempre opera di Tanica, peggiorarono il trauma.

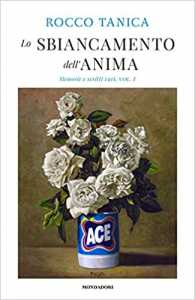

Adesso però, dopo aver letto Lo sbiancamento dell’anima, il secondo libro di Tanica uscito nel dicembre scorso per Mondadori, quasi mi mancano le parole. Tanica è uno scrittore senza aggettivi. Uno che fa morire dal ridere con la descrizione di un tragico carnevale in una trattoria meneghina e con decine di altre storie assurde (ma vere) e poi con due, tre pagine sul primo incommensurabile amore è capace di far piangere. O con la storia di come si conobbero e si innamorarono due ragazzi 1920. Avevo già sentore di questo suo lato, l’avevo intuito negli angoli nascosti delle interviste, nelle apparizioni TV, negli scampoli di assenza, nei suoi scritti e nelle sue dichiarazioni che cercavo e conservavo come l’oro. Nelle pagine preziosissime sulla scomparsa di Feiez sull’autobiografia degli Elii Vite bruciacchiate… Immaginatevi quindi cosa può significare, per me che anche una sola pagina roccotanica (aggettivo, tipo “felliniana”) era un evento, trovarsi di fronte a 500 roccotaniche pagine…

Quindi, sono talmente felice di incontrare Rocco che ho la tentazione di rovinare tutto con domande noiose sulla comicità, letteraria in particolare!

Carissimo Rocco, ciao! Come stai? Che genesi ha avuto Lo sbiancamento dell’anima? Avevi in mente un libro così corposo quando hai iniziato a scriverlo?

Stefano, vecchia lenza, sto benino spero. La genesi dello Sbiancamento, se mi ricordo giusto, fu: trascriviamo episodi buffi dalla memoria alla carta (questo sono io che mi parlo al plurale tre o quattro anni fa; il plurale non è maiestatis ma schizofrenico: mi rivolgevo allo scriba, al vanesio, al tipografo, al sosia interiore di Luca Sardella, quello de La donna di mio padre per intenderci); trascuriamo gli eventi seriosi e pallosi, i romanzetti di formazione, le frattaglie; svicoliamo dalle vicende a tema Elio e le Storie Tese, già sentite in mille salse. Metti qui, sostituisci là, la preferenza è andata all’epoca – metà anni Ottanta – i cui dettagli conservavo più nitidamente e andavano preservati dalle derive autocelebrative. Intendo: volevo riuscire a mettere nero su bianco ciò che ricordavo davvero, non le storie come le avevo sentite raccontare da me stesso agli amici. È un processo delicato, necessita astrazione e una certa quantità di modestia, dote che purtroppo non possiedo in abbondanza. L’autocelebrazione è lì a pochi centimetri, va fuggita come le verze (a molti piacciono, io le fuggo). Ho scritto per epoche brevi: una vacanza d’agosto, la maestra dell’asilo che non ricambiava il mio amore, la morte di Lennon, il ballo liscio, l’oratorio, tutta roba isolata. Solo alla fine mi sono accorto che le storie erano confinanti, e il loro numero addirittura eccessivo. Fiamma Sanò, la mia meravigliosa editor, è intervenuta con garbo e mietitrebbia, ha segato una trecentina di pagine con motivazioni anche ardite (“Questo si toglie, sai?”; io: “Perché è troppo intenso?”, “No, perché fa cagare”). Abbiamo trovato un accordo scrivendo Vol. 1 nel sottotitolo, il che farebbe presupporre un volume 2 che non esisterà mai.

Stefano, vecchia lenza, sto benino spero. La genesi dello Sbiancamento, se mi ricordo giusto, fu: trascriviamo episodi buffi dalla memoria alla carta (questo sono io che mi parlo al plurale tre o quattro anni fa; il plurale non è maiestatis ma schizofrenico: mi rivolgevo allo scriba, al vanesio, al tipografo, al sosia interiore di Luca Sardella, quello de La donna di mio padre per intenderci); trascuriamo gli eventi seriosi e pallosi, i romanzetti di formazione, le frattaglie; svicoliamo dalle vicende a tema Elio e le Storie Tese, già sentite in mille salse. Metti qui, sostituisci là, la preferenza è andata all’epoca – metà anni Ottanta – i cui dettagli conservavo più nitidamente e andavano preservati dalle derive autocelebrative. Intendo: volevo riuscire a mettere nero su bianco ciò che ricordavo davvero, non le storie come le avevo sentite raccontare da me stesso agli amici. È un processo delicato, necessita astrazione e una certa quantità di modestia, dote che purtroppo non possiedo in abbondanza. L’autocelebrazione è lì a pochi centimetri, va fuggita come le verze (a molti piacciono, io le fuggo). Ho scritto per epoche brevi: una vacanza d’agosto, la maestra dell’asilo che non ricambiava il mio amore, la morte di Lennon, il ballo liscio, l’oratorio, tutta roba isolata. Solo alla fine mi sono accorto che le storie erano confinanti, e il loro numero addirittura eccessivo. Fiamma Sanò, la mia meravigliosa editor, è intervenuta con garbo e mietitrebbia, ha segato una trecentina di pagine con motivazioni anche ardite (“Questo si toglie, sai?”; io: “Perché è troppo intenso?”, “No, perché fa cagare”). Abbiamo trovato un accordo scrivendo Vol. 1 nel sottotitolo, il che farebbe presupporre un volume 2 che non esisterà mai.

Pur nella sua natura frammentaria trovo che il libro abbia una forte coesione e riesca a raccontare molto della tua sensibilità, oltre che dei decenni passati. Ne esce una visione del mondo che definirei psichedelica, se l’etimologia vuol dire “amplificazione dell’anima”…

Eh? Be’, certo [finge di avere capito la domanda, n.d.r.], l’etimologia e tutto quanto. Sì, ma in parte. Il libro è coeso solo in apparenza, e più nello stile che nei contenuti [si arrampica sugli specchi ma neanche troppo, n.d.r.]. Gran parte del testo è frutto di riletture e riscritture continue, maniacali, alla ricerca di un ritmo. Ciò lo fa apparire fluido, ma si tratta di prestidigitazione grafica, o tecnica o come vuole chiamarla. Il racconto sembra scorrere anche quando certe storie sono claudicanti. Ma sono contento se l’effetto complessivo risulta gradevole. Ne risulta confermato il motto del mio amico Harry S. Truman, a cui cerco di attenermi dai tempi del debutto discografico degli Elio e le Storie Tese: se non puoi convincerli, confondili.

Il tuo libro è pieno di aneddoti, di particolari, di descrizioni precise di situazioni normali e insieme straordinarie che rimangono in testa dopo averle lette. Tra le molte cose ho apprezzato ci sono quelle “Due giornate fiorentine a Brescia”. Mi ha colpito da bresciano il tuo ricordo del commendator Vigasio che ti fece usare il piano del suo negozio per esercitarti per l’esame al conservatorio. Mi piacciono molto queste annotazioni, per me sono preziosissime.

Fanno parte dell’argomento di cui sopra. La storia di uno studente truffaldino che bara all’esame non mi sembrava sufficiente a creare interesse. Ho pensato che una punta di quotidianità aggiungesse mordente. Ricordo che a Brescia avevo suonato in vetrina, come le prostitute annoiate di Amsterdam che spiavo, parimenti annoiato, negli anni Novanta. Ufficialmente ero dal commendator Vigasio per esercitarmi; in realtà mi esibivo, cercando di allontanare il terrore della prova che mi attendeva l’indomani. Non amavo Brescia, ci ho abitato per un breve periodo e non sono riuscito a farmi neppure un amico (farmi va qui inteso nell’accezione più innocente). Ebbene: esercitarmi in pubblico, fare il fenomeno in negozio mi dava l’illusione di una rivincita su coloro che mi avevano tenuto ai margini. È un ragionamento contorto, lo riconosco, ma anche molte parti del libro lo sono.

La comicità. Tu sei un professionista, un autore comico, un autore di canzoni e di spettacoli TV e teatrali per altri (Bisio, per esempio). Umberto Eco disse che l’unico libro che non era riuscito a scrivere era un saggio sul “comico”. È uno dei temi più difficili, qualunque definizione si ferma alla superficie ed è impressionante la sua complessità se ci si sofferma un po’.

Qual è il senso del comico, per te? Perché si ride?

Che Umberto fosse un semi-incapace nella stesura dei libri è il segreto di Pulcinella. Ci scherzavamo spesso e anche lui, quando non si alzava con la luna storta, rideva di questa lacuna. All’epoca de Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare (Cooperativa Scrittori, 1976; Bompiani, 2015), insisteva nel voler inserire, fra i miti della letteratura popolare quali Lupin, il conte di Montecristo, James Bond, anche la protagonista della barzelletta della pattuglia di vigili urbani che ferma a un posto di blocco una signora molto attraente sprovvista di libretto, assicurazione e patente; la signora implora clemenza e uno dei vigili – facendo leva sul senso di colpa di lei – estrae il pene eretto e lo esibisce attraverso il finestrino aperto; e la signora: «Oh no, di nuovo l’alcol test!». Ecco: io sostenevo che la battuta era buona ma la guidatrice sprovveduta rappresentava – a mio avviso – lo stereotipo del personaggio stralunato e banale che popola tante freddure di bassa lega, e quindi non all’altezza degli altri citati in quel lavoro. Umberto da parte sua affermava che tale carattere fungesse da contraltare comico agli altri protagonisti del saggio, certamente più compassati. Secondo me invece la signora era semplicemente attore buffo di una commediola sciapa. Da cui la mia convinzione che Umberto non fosse in grado di esprimersi su un tema sfaccettato come quello della comicità. Ricordo una sera alla Milanesiana [festival-laboratorio di cinema, letteratura, musica e scienza nato ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi e giunto alla XX edizione, n.d.r.], eravamo entrambi un po’ brilli e io gli dissi: “Umbi, tu pensa a dare un nome alla rosa e a far penzolare il pendolo a Foucault, che alla roba spiritosa ci penso io”. Lui, di rimando: “Ah, sì? E allora dammela tu una definizione di comico”. Io ci pensai un po’ su e azzardai, con la faccia cupa: “Va bene, ma sappi che non ti metterà a tuo agio”. Era un bluff, ma lui ci cascò. Con la scusa dell’ingresso sul palco di Enrico Ghezzi borbottò qualcosa del tipo “Me lo dici dopo” e poi non se ne parlò più. Meno male, perché non avrei saputo cosa inventarmi.

Esistono limiti alla comicità?

Se intende “si può ridere di qualsiasi cosa?” dico che la domanda si presta ad equivoci, perché può significare questioni agli antipodi: 1): Si può ridere di una battuta altrui fatta su qualsiasi argomento?”; oppure 2): “Si può inventare e proporre una battuta su qualsiasi argomento?”.

Se intende “si può ridere di qualsiasi cosa?” dico che la domanda si presta ad equivoci, perché può significare questioni agli antipodi: 1): Si può ridere di una battuta altrui fatta su qualsiasi argomento?”; oppure 2): “Si può inventare e proporre una battuta su qualsiasi argomento?”.

Nel caso 1, certo che sì. Rido per battute che trattano argomenti atroci; certo riderei meno se gli argomenti mi toccassero da vicino, ma il meccanismo è alla base del motore: cioè si ride – anche – dei guai altrui per un senso di sollievo, che fortuna non sia capitato a me. È il caso della battuta citata da Ricky Gervais quando parla di umorismo che “forza i limiti”, “Perché la bambina è caduta dall’altalena? Perché non ha le braccia”. Io preferisco quella che già circolava quando ero bambino: la stessa bambina, a cui mannaggia manca anche una gamba, chiede alla mamma: “Per la festa posso avere il costume da principessina?” “Perché, quello da ghiacciolo non va più bene?”. È sublime.

Nel caso 2 (inventare e proporre materiale per palati forti) rispondo che dipende. Puoi fare battute su tutto ma devi essere pronto al colpo di frusta, quello di quando ti tamponano in macchina: parli di religione e il devoto si incazza, parli di malattie e il sofferente ci resta male, parli di morte e qualcuno ha appena patito un lutto. Può essere necessario parare il colpo, il che non significa chiedere scusa – tutt’altro – bensì difendere il tuo spazio di manovra, chiamiamolo così. Intendo dire che forse è meglio evitare battute sui morti a un funerale (dico solo forse, io ne ho sentite e fatte di ottime), ma nessuno può alzarsi in piedi durante uno show e dire “Ehi, quello che dici mi offende”; citando di nuovo Gervais, “Se ti senti offeso non significa tu abbia ragione”. Altro argomento, il linguaggio scurrile: non posso e non devo sentirmi responsabile perché le mie parolacce o i miei argomenti ti turbano; però ho un dovere, che è di recare in dote quello che chiamo controvalore in oro. Cioè più la battuta è drastica e hard-core, più dev’essere supportata da un meccanismo linguistico raffinato; deve sorprendere prima che scandalizzare, deve afferrare chi ascolta e scaraventarlo lontano dal punto di vista abituale. Deve valere, e l’oro è una metafora dell’intelligenza.

La risata è la prova che la battuta era giusta. Ma se nessuno ride, era davvero sbagliata?

No, certo che no. La carriera di tanti geni della comicità è costellata di silenzi pesanti come pietre dopo una battuta troppo avanti. Maurizio Milani è fra questi. In particolari condizioni di “agio”, quando cioè un’eventuale accoglienza gelida non significa che verrò picchiato o messo al bando dalla comunità – per esempio, fra persone che non conosco ma non necessariamente ostili – mi piace osservare le reazioni di quelli che rimangono basiti sul finale di una barzelletta ostica, e non faccio niente per recuperare. Troppo facile dire “va be’, ho esagerato apposta”; l’imbarazzo va degustato.

La comicità può essere insegnata? Dato che c’è una Scuola Holden, non potrebbe esserci una Scuola Stanlio e Ollio? O una Scuola Gianburrasca, una Scuola Jeeves (per i più sofisticati)? Ho quasi l’impressione che i comici non abbiano piacere di “insegnare la loro arte”, o sbaglio? Come se spiegare le battute (una cosa che a me fa molto ridere) le uccidesse…

Le scuole di comicità esistono, il che non vuol dire che centrino il bersaglio per forza. So di corsi di cabaret, di seminari sulla comicità, ho assistito a dibattiti sul tema dell’oggettività del meccanismo comico, il che è uno spasso in sé o una tragedia a seconda dei punti di vista: ci sono persone che si sentono investite della responsabilità di sancire cosa fa ridere e cosa no. Ho partecipato come coautore a diverse trasmissioni tv in cui l’oggetto del contendere era l’efficacia, vera o presunta, di una battuta; ho visto colleghi litigare rimpallandosi la responsabilità di un applauso mancato o di una risata perduta per strada, o al contrario assumendosi il merito di una scelta azzeccata. Ho assistito a duelli fra detentori di certezze incrollabili, e i fendenti erano tutti a base di “Questa [battuta, n.d.r.] non entra”, vale a dire non viene capita/apprezzata, “Questa è troppo stretta”, cioè è di nicchia, per pochi. Ricordo un litigio durante le prove di Zelig tra due autori che sostenevano la validità di una gag che veniva invece contestata da uno dei capiprogetto. Era qualcosa di molto semplice, della serie “Mia suocera è così grassa, ma così grassa che…” (inserire finale a piacere). La discussione si era fatta accesa, e il punto d’incontro era stato quello di inserirla comunque nel monologo del comico di turno, testare la reazione del pubblico e poi decidere se promuoverla o sopprimerla. Durante lo spettacolo il comico spara la battuta e il pubblico ride di gusto. Ricordo i due autori dietro le quinte abbracciarsi in lacrime, e il capoprogetto incassare stizzito. Mi è sembrata una reazione, quella di tutti I personaggi coinvolti, davvero sproporzionata. Vorrei precisare che secondo me la battuta faceva cagare, ma secondo il detto popolare “comico è quando pubblico ride”. Tornando alla domanda dico che si possono insegnare astuzie, stratagemmi di prossemica, scorciatoie e furberie; ci si può impratichire osservando i maestri, si possono recitare testi altrui senza capirne a fondo il senso e suscitare entusiasmo in un uditorio convinto che sia farina del tuo sacco, ma a tutt’oggi per la mia esperienza non ho visto persone diventare spiritose grazie a un corso.

Se è vero che il comico ha a che fare con la morte, allora il tuo libro è comico nel senso pieno, perché, pur non mettendola direttamente in scena, mi sembra che ci sia una consapevolezza profonda di essa e della sofferenza. Se non ci fosse questa consapevolezza, il libro non potrebbe far ridere così, e commuovere così.

La comicità è un discreto antidoto alla paura della morte. Anzi, alla paura di tutto ciò che in genere la precede: il decadimento, la malattia, la sofferenza, la perdita. Io ho paura della morte, mia e altrui; non so se questo mi rende molto spiritoso, ma un minimo mi aiuta. Secondo me chi non conosce la paura della morte non possiede le chiavi emotive utili alla fabbricazione dell’antidoto. Gli eroi sono noiosi. Rambo è un musone soporifero, Totò è una maschera tragica immortale. Non so bene cosa ho detto ma suona bene.

Quali sono stati i tuoi autori di riferimento per il tuo approccio alla scrittura?

Italo Calvino su tutti. Va letto e riletto. È musicale, fluido, essenziale e ridondante al tempo stesso. Dovrebbe costituire materia scolastica a sé a partire dalle medie. Da giovane andavo matto per Charles Bukowski e per l’architettura dei suoi racconti, meticolosa e disperante. Mi sono obbligato a leggere diversi classici che mi annoiavano, per fare esercizio di virtù e disciplina; Manzoni, Stendhal, Kerouac. Il primo libro comico che mi ha folgorato è stato La mia vita di uomo di Philip Roth. A seguire l’opera omnia di Maurizio Milani. Daniil Charms e poco altro. Leggo pochissimo. Lascio a metà la maggior parte dei libri a cui metto mano e non ho letto il 90% di ciò che avrei dovuto.

Consigliaci qualcosa di poco conosciuto che ami particolarmente.

Un manuale di “non scrittura” illuminante e rigoroso. Come non scrivere (Utet, 2018) di Claudio Giunta. Dopo tante utili e inutili bibbie pompose e piene di consigli su come fare le cose, ecco un prontuario degli errori da non fare, dei tranelli da evitare, nella forma e nella natura dei contenuti.

Ho notato qualcosa nel tuo stile che ricorda gli straordinari racconti di Edika, pubblicati in Italia da Totem e poi nella collana Racconti scellerati. Il fumetto è stato importante per te? Quali sono i tuoi autori preferiti?

Ho conosciuto e amato Edika nei tardi anni Ottanta su Fluide Glacial, che leggevo a scrocco in Francia grazie ad amici cultori e al quale sono abbonato – con qualche periodo di dimenticanza – da almeno quindici anni. Va detto che il fumetto è per i francesi e i belgi ciò che il musical rappresenta per gli anglosassoni, cioè una forma d’arte a beneficio di un pubblico non necessariamente giovane o infantile; la maturità delle sceneggiature è spesso di livello letterario, e anche il materiale grottesco o surreale, o disegnato con tratti semplici, raggiunge vette di espressività assolute. I miei preferiti sono Gotlib, Binet (i suoi Les Bidonchons sono paragonabili all’epica di Fantozzi), Salch, Besseron e Felder. Sul podio metto Thiriet e certamente Gotlib. Edika è il pontefice dell’assurdo, tutto nel suo lavoro è trionfo di idee, pure la sciatteria di certi disegni solo abbozzati o delle storie che non hanno chiusa perché si è stancato lungo il cammino e non si vergogna a dichiararlo. Ho la fortuna di parlare discretamente il francese e di comprendere buona parte dei riferimenti di cui le sue tavole traboccano; va detto che le traduzioni in italiano perdevano per strada molto del mordente originale.

Per conoscere la barzelletta Busto di gesso di Giulio Cesare bisogna davvero fare una donazione alla Lega del Filodoro?

La barzelletta Busto di gesso di Giulio Cesare è conosciuta da una ristretta cerchia di iniziati che la custodisce con rispetto e cura. Fa il paio con la barzelletta più divertente del mondo citata dai Monty Python, quella che fa morire dal ridere letteralmente e viene utilizzata anche come arma sperimentale nei conflitti. La differenza è che Busto spacca in due l’uditorio, c’è chi si spancia e chi ti guarda con smarrito sbigottimento. Trovo impareggiabile questo dualismo di reazioni, e confesso di godere come un matto quando trovo uno o più ascoltatori che fanno parte della seconda categoria. Nel mio libro ho approfittato dell’occasione magica di un capitolo mancante in quanto “scomodo”, la cui pubblicazione è stata fortemente osteggiata dall’ufficio legale della casa editrice in quanto certi particolari avrebbero messo in pessima luce i personaggi descritti; insomma c’erano gli estremi per una causa di diffamazione. Da cui l’idea di lanciare questa specie di lotteria a fin di bene, avente come beneficiaria quel portento di associazione che è la Lega del Filo d’Oro: chi, entro un anno dalla data d’uscita del libro – cioè entro il 3 dicembre 2020 – avrà effettuato la donazione più generosa riceverà una mia visita e si sentirà narrare dalla mia viva voce sia la barzelletta che il contenuto del capitolo proibito.

È vero che il tuo album solista di prossima uscita sarà un duo piano e chitarra con James Taylor? L’ho sognato quindi non deludermi.

I sogni son desideri, come insegnava Cenerentola nella versione Disney; è altrettanto vero il contrario, cioè che i desideri – o molti di essi – sono sogni e tali rimangono.

Poi ho sognato anche che il prossimo tuo libro uscirà giovedì prossimo e avrà 1200 pagine come Infinite Jest di David Foster Wallace.

Sul giovedì prossimo ho qualche dubbio, ma è vero che mi trovo bene con questa cosa della loquacità. Nel primo volume de Lo sbiancamento ci ho dato dentro; ho pure lasciato fuori tanta roba di buon livello per non saziare del tutto né l’appetito del lettore (aspirante o effettivo) né la mia bramosia di denaro e potere (Mondadori non mi avrebbe dato più soldi solo perché c’erano tante pagine, sono furbi). Quindi penso di darci dentro, anche se ho in serbo qualche ideuzza di tutt’altro genere letterario. Posso solo anticipare che non si tratta di poesie d’amore, per il resto vale tutto.

Grazie Rocco per la gentilezza e mi raccomando con questa cosa di fare lo scrittore.

Grazie Stefano, del resto sono gentile quindi per commettere una sgarberia mi sarei dovuto sforzare. Essendo pure pigro, la cosa avrebbe avuto poco senso.