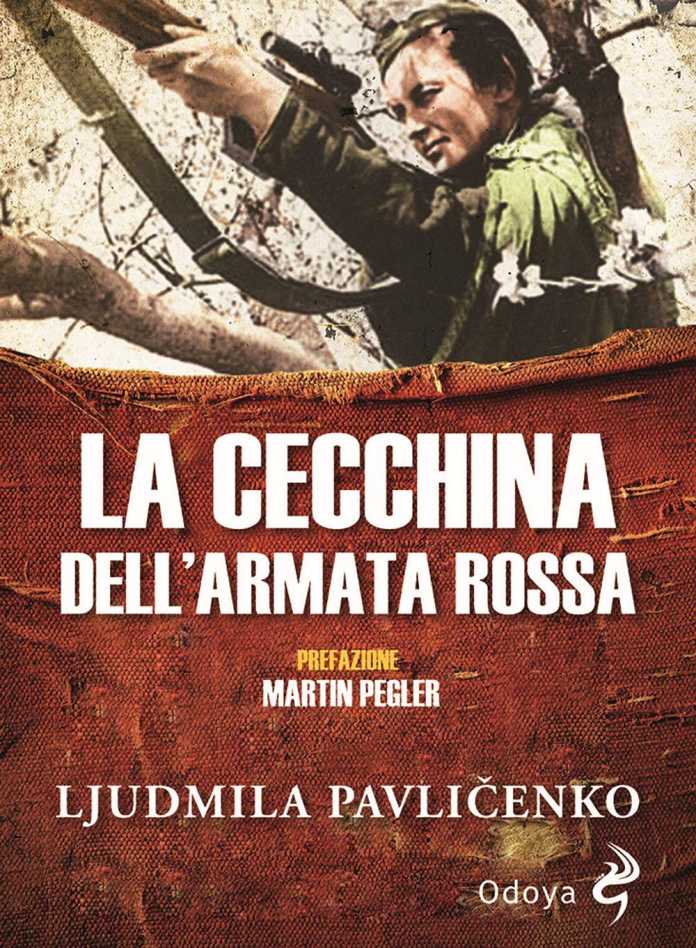

Questo è un libro difficile da maneggiare. Intendo maneggiare intellettualmente… Si tratta dell’autobiografia di un eroe (o dovrei scrivere “eroina”?) dell’Armata Rossa che ha combattuto al fronte della Seconda guerra mondiale (o dovrei scrivere “Grande guerra antifascista”?), di una donna che si è arruolata per combattere contro le armate del fascismo europeo (tedesche, italiane, rumene, ungheresi, spagnole, finlandesi) dopo il tradimento del Patto di non aggressione Ribbentrop-Molotov. La lettura della storia di questa donna-soldato pone oggi problemi di genere, di politica e di revisionismo storico, tanto il libro si innerva dentro il periodo che descrive presentando volontarie e involontarie contraddizioni, difficoltà di lettura e necessità continue di ipotesi, e di conoscenze tecniche e storiche. Ma, al primo livello di lettura, il libro è bello, addirittura sereno, preciso e tessuto di sinceri ideali. Il socialismo è come un sole capace di illuminare ogni sacrificio, di annullare la fatica e la paura, e aiutare a sfidare la morte con assoluta semplicità. È un libro di buoni sentimenti, si sarebbe scritto in quei cari vecchi tempi in bianco e nero, con poche sfumature, una storia profondamente umana di sacrificio, caparbietà, gentilezza e amore.

Ljudmila Pavličenko, vissuta a Kiev, è stata operaia, studente universitaria di storia, tiratore scelto. Figlia di Mikhail Belov, un funzionario del NKVD, il Commissariato del Popolo per gli Affari Interni e struttura operativa della politica staliniana, Ljudmila prende il cognome Pavličenko dal primo marito, e racconta una vita d’anteguerra serena, dignitosa, impegnativa all’interno di un paradigma di lavoro, di studio e passione sportiva e di interessi culturali. Nel racconto dei suoi primi anni non troviamo alcun ricordo squallido o la descrizione di qualche ingiustizia, anzi sono espresse con grande attenzione le nuove modalità con cui una donna trova progressivamente il suo ruolo nella società sovietica. È un ruolo paritario, nel senso più assoluto del termine, che Ljudmila Pavličenko si impegna a praticare, anche con ostinazione. Dalla scuola di tiro di Kiev, si arruola volontaria nei reggimenti di combattimento nel momento dell’invasione fascista. Non è l’invasione “tedesca” tanto cara al revisionismo diffuso della storiografia italiana, ma quella degli eserciti delle nazioni dirette da governi fascisti dell’epoca, quindi un’invasione fascista a cui si risponde con la difesa collettiva antifascista. Al fronte Pavličenko è in prima linea, dove si posizionano i cecchini, il più delle volte oltre la prima fila dei soldati. Durante la battaglia di Odessa i primi a cadere, sotto i suoi colpi, sono i soldati rumeni. L’esercito invasore è cosmopolita, spesso intriso di razzismo verso i suoi stessi componenti, percepiti come alleati razzialmente inferiori. La visione del nemico che Pavličenko descrive è quella – storicamente condivisa – di un esercito politicizzato e ideologico (in cui i tedeschi svolgono un ruolo trainante) che esprime la logica razzista alla base del fascismo e del concetto di superiorità ariana.

Ljudmila Pavličenko, vissuta a Kiev, è stata operaia, studente universitaria di storia, tiratore scelto. Figlia di Mikhail Belov, un funzionario del NKVD, il Commissariato del Popolo per gli Affari Interni e struttura operativa della politica staliniana, Ljudmila prende il cognome Pavličenko dal primo marito, e racconta una vita d’anteguerra serena, dignitosa, impegnativa all’interno di un paradigma di lavoro, di studio e passione sportiva e di interessi culturali. Nel racconto dei suoi primi anni non troviamo alcun ricordo squallido o la descrizione di qualche ingiustizia, anzi sono espresse con grande attenzione le nuove modalità con cui una donna trova progressivamente il suo ruolo nella società sovietica. È un ruolo paritario, nel senso più assoluto del termine, che Ljudmila Pavličenko si impegna a praticare, anche con ostinazione. Dalla scuola di tiro di Kiev, si arruola volontaria nei reggimenti di combattimento nel momento dell’invasione fascista. Non è l’invasione “tedesca” tanto cara al revisionismo diffuso della storiografia italiana, ma quella degli eserciti delle nazioni dirette da governi fascisti dell’epoca, quindi un’invasione fascista a cui si risponde con la difesa collettiva antifascista. Al fronte Pavličenko è in prima linea, dove si posizionano i cecchini, il più delle volte oltre la prima fila dei soldati. Durante la battaglia di Odessa i primi a cadere, sotto i suoi colpi, sono i soldati rumeni. L’esercito invasore è cosmopolita, spesso intriso di razzismo verso i suoi stessi componenti, percepiti come alleati razzialmente inferiori. La visione del nemico che Pavličenko descrive è quella – storicamente condivisa – di un esercito politicizzato e ideologico (in cui i tedeschi svolgono un ruolo trainante) che esprime la logica razzista alla base del fascismo e del concetto di superiorità ariana.

Nel suo racconto Pavličenko dedica molte pagine alla descrizione spesso cruenta della guerra e della morte, e a elementi tecnici che consentono di comprendere le problematiche che il tiratore scelto deve affrontare sia nelle tecniche di appostamento sia nei duelli con i cecchini avversari (tedeschi), ma sempre questi elementi sono inquadrati all’interno della risposta politica all’invasione, di una lotta collettiva che un intero popolo sta attuando in ogni suo componente, donne comprese. E Pavličenko, con 309 uccisioni confermate (a cui devono aggiungersene altre 200 senza rinvenimento del cadavere), prova a dare voce a tutte le donne sovietiche che hanno combattuto nei ruoli – ritenuti prettamente maschili – di mitragliere, aviatrici, carriste, addette alla contraerea e marinaie. Anche nelle altre nazioni le donne sono state inserite nel complesso dell’organizzazione militare, sostanzialmente in ruoli di retrovia, nella sanità o nella produzione bellica, ma il caso dell’Unione Sovietica è stato unico. Oltre a Pavličenko la storia militare ricorda Marina Raskova, comandante dello stormo di biplani da bombardamento chiamato Streghe della notte, Lidija Litvjak, pilota di caccia sul fronte di Stalingrado, e molte altre donne affiancate a combattenti uomini e integralmente sottoposte ai pericoli della guerra. La concezione sessista del fascismo inevitabilmente imponeva a queste donne, in caso di cattura, l’ulteriore rischio di venire sottoposte a violenze sessuali e torture. Pavličenko costruisce un modello di donna evoluta che sta sullo stesso piano di parità con totale con l’uomo: identici rischi e responsabilità verso la società, con l’abbandono delle “peculiarità femminili” represse secoli precedenti. “Compagne e compagni”, si sarebbe detto ai tempi in cui questa cultura, cresciuta anche negli ambiti autoritari del socialismo, riscuoteva un interesse mondiale.

Nel suo racconto Pavličenko dedica molte pagine alla descrizione spesso cruenta della guerra e della morte, e a elementi tecnici che consentono di comprendere le problematiche che il tiratore scelto deve affrontare sia nelle tecniche di appostamento sia nei duelli con i cecchini avversari (tedeschi), ma sempre questi elementi sono inquadrati all’interno della risposta politica all’invasione, di una lotta collettiva che un intero popolo sta attuando in ogni suo componente, donne comprese. E Pavličenko, con 309 uccisioni confermate (a cui devono aggiungersene altre 200 senza rinvenimento del cadavere), prova a dare voce a tutte le donne sovietiche che hanno combattuto nei ruoli – ritenuti prettamente maschili – di mitragliere, aviatrici, carriste, addette alla contraerea e marinaie. Anche nelle altre nazioni le donne sono state inserite nel complesso dell’organizzazione militare, sostanzialmente in ruoli di retrovia, nella sanità o nella produzione bellica, ma il caso dell’Unione Sovietica è stato unico. Oltre a Pavličenko la storia militare ricorda Marina Raskova, comandante dello stormo di biplani da bombardamento chiamato Streghe della notte, Lidija Litvjak, pilota di caccia sul fronte di Stalingrado, e molte altre donne affiancate a combattenti uomini e integralmente sottoposte ai pericoli della guerra. La concezione sessista del fascismo inevitabilmente imponeva a queste donne, in caso di cattura, l’ulteriore rischio di venire sottoposte a violenze sessuali e torture. Pavličenko costruisce un modello di donna evoluta che sta sullo stesso piano di parità con totale con l’uomo: identici rischi e responsabilità verso la società, con l’abbandono delle “peculiarità femminili” represse secoli precedenti. “Compagne e compagni”, si sarebbe detto ai tempi in cui questa cultura, cresciuta anche negli ambiti autoritari del socialismo, riscuoteva un interesse mondiale.

Qualcuno potrebbe concludere la lettura di questo libro liquidandolo con la convinzione che si tratti di un’opera rimaneggiata, scritta dai funzionari del NKVD o da esperti della propaganda e della censura, e comunque pubblicata perché approvata dalla nomenklatura comunista. È un’ipotesi da non trascurare e che non mi sento di condannare a priori: mi è facile ammettere quanto la lettura mi abbia emozionato immaginando Ljudmila Pavličenko strisciare nella terra di nessuno di Sebastopoli con la sua carabina Mosin-Nagant 7.62×54 mm arrotolata negli stracci – arma alta poco più di un metro – mentre cerca di raggiungere un posto dove acquattarsi per ore in attesa di premere il grilletto.

Ljudmila Pavličenko fu nominata maggiore e alla fine della Guerra riprese a studiare storia, ma è certo che l’esperienza del conflitto e la morte sotto un bombardamento del secondo marito l’hanno segnata per l’intera esistenza. Con questo peso, ferita sul campo più volte, raggiunge gli Stati Uniti in missione diplomatica, nasce l’amicizia con Eleanor Roosevelt, la moglie del Presidente degli Stati Uniti. Anche in questa parte del libro risulta vivo il confronto, ancora una volta, sui modelli femminili dell’epoca.

Leggo l’ultima pagina e chiudo il libro. Ho deciso di leggere la sua storia, come lei l’ha voluta scrivere, certamente con una modestia d’altri tempi e d’altri ideali. Voglio dimenticare che sullo sfondo, inamovibile, c’è la presenza di Stalin, e commento: “ci sono vite che vale la pena avere vissuto”.