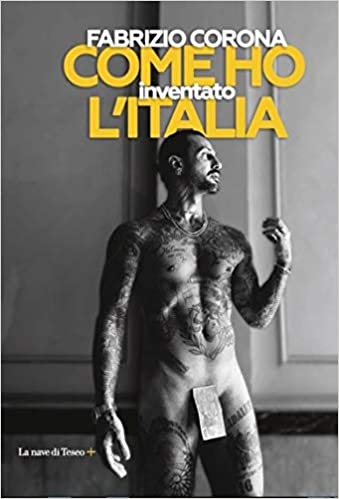

In ritardo di qualche mese rispetto alle promesse iniziali, il libro di Fabrizio Corona per la Nave di Teseo è uscito nelle librerie alla fine del 2020. Nella rassegna di qualche mese fa avevo espresso grande fiducia sull’opera, soprattutto considerato il livello qualitativo a cui ci ha abituato la Nave di Teseo nei suoi pochi anni di esistenza. Da questo punto di vista, non si resta delusi dalla lettura di Come ho inventato l’Italia. Il prodotto in questione è infatti maggiormente curato rispetto agli altri libri della produzione coroniana, specie nello stile, senza contare l’ampio respiro (quasi cinquecento pagine): è un peccato, infatti, notare un paio di refusi – quel trans agonistica ripetuto due volte grida vendetta e non si tratta di gioco di parole o scelta stilistica – e si spera siano limitati all’edizione in ebook.

Se ci si fida delle indiscrezioni di Massimiliano Parente su Dagospia (piuttosto attendibili, considerata la sua appartenenza alla scuderia della Nave di Teseo e la generosa recensione del libro sul Giornale), lo scrittore affiancato a Corona per produrre questo quarto romanzo autobiografico è Enrico Dal Buono. A differenza dell’attuale abitudine a esplicitare il ghost writer nei libri dei personaggi famosi, Dal Buono rimane in ombra e il suo nome non compare, eppure si percepisce la mano di un autore di mestiere: è come se avesse migliorato alcuni tratti stilistici tipici della prosa di Corona, sfociando in uno swag più controllato e meno affettato, in cui le figure retoriche sono più ricercate (con alterni esiti qualitativi) e anche i riferimenti culturali “alti” sono più frequenti e precisi. Le descrizioni lapidarie sono poi cesellate con efficacia. Sia chiaro: il lettore neofita di Corona non potrà accorgersi di questo laboratorio, ma il lettore affezionato probabilmente sì, anche perché Come ho inventato l’Italia è una sorta di collage e riscrittura dei libri precedenti. Fosse una saga cinematografica, sarebbe il caso di parlare di reboot.

Questo spiega anche la lunghezza anomala dell’opera: è come se La cattiva strada e Non mi avete fatto niente si fondessero in un libro unico, dalla struttura più armonica e dallo stile più lavorato: interi episodi e frasi fatte trasmigrano dalle prime pubblicazioni in questa e spesso la sensazione è quella del déjà-vu. Il primo terzo del libro è tratto da La cattiva strada, mentre il secondo ricalca gli eventi di Non mi avete fatto niente, approfondendo le sequenze carcerarie e la fuga in Spagna. La parte conclusiva è quella in cui si concentrano i materiali inediti, alcuni dei quali chiudono gli archi narrativi lasciati aperti nelle opere precedenti.

A ogni modo, gli episodi più scabrosi (o squallidi, come la storia dell’aborto della moglie o l’uso di stupefacenti) sono sfumati e meno espliciti rispetto ai primi testi, ma per il resto c’è tutto: la voce in prima persona rivolta al pubblico a sfondare instancabilmente la quarta parete, l’ombra onnipresente del padre Vittorio, il tradimento della prima fidanzatina e la caduta nell’abisso dell’agenzia di Lele Mora, il rapporto con i due grandi amori (Nina Morić e Belén), le continue cadute e risalite. Emergono, però, novità significative che aumentano il carattere metaletterario del testo (esplicitato dallo stesso autore), come le continue interpolazioni in discorso diretto delle telefonate alla madre, all’ex moglie, ai collaboratori e persino agli ex compagni di cella, in una modalità simile all’oralità simultanea dei libri degli youtuber. Inoltre, quanto era presente in nuce nei romanzi precedenti, ora è assolutamente esplicitato e rivendicato: dalla cristologia sulla sua figura, all’ambiguità del suo ruolo di autore/personaggio in bilico fra mito e realtà, rappresentato come un trait d’union fra il berlusconismo e il nuovo populismo social, quasi un correlativo oggettivo vivente dell’intera storia patria. Ogni importante cesura nella narrazione viene infatti introdotta da una rassegna di eventi storici contemporanei ai fatti descritti.

Se il libro non ha niente da invidiare alla produzione letteraria media e il lavoro di Dal Buono sul materiale originale è più che buono, nondimeno la lunghezza – la megalomania di Corona tende a stancare sopra le duecento pagine – e soprattutto la maggiore letterarietà di certi passi privano il lettore di quel piacere perverso dovuto alla rozzezza e allo stile tracotante delle prime opere, ora più misurato e perciò assai meno ridicolo. In ogni caso, se si vuole leggere un unico libro di Fabrizio Corona, Come ho inventato l’Italia diventa la scelta obbligata. Se invece si ha già dato, si può tranquillamente passare oltre.