La metafora inganna. Che la Repubblica italiana sia nata dalla Resistenza è luogo comune tanto istituzionale e liturgicamente dominante quanto fuorviante a più titoli.

Anzitutto, perché coloro che la cosiddetta “resistenza” l’hanno fatta davvero, cioè i partigiani, non la chiamavano neanche così – dopo l’8 settembre su cosa c’era infatti ancora da resistere? E cosa da non dovere reinventare da capo a piedi? – o se lo facevano lo facevano solo quando c’era da compiacere gli Alleati, i quali invece le bande partigiane non le gradivano affatto così intraprendenti ed inventive come effettivamente erano.

D’altra parte, immaginarsi che la Resistenza sia stata come la mamma della Repubblica induce in un altro equivoco. Quello di far credere che la dimensione della prima sia stata quanto meno non troppo inferiore alla seconda. Di qui l’idea sbagliata che se i cittadini italiani nel ’45 erano circa 45 milioni, anche la Resistenza almeno qualche milione di persone li dovesse pure avere coinvolto. La retorica celebrativa nazional-popolare, o meglio togliattiana, per parecchi anni ha fatto di questo pregiudizio il suo cavallo di battaglia, facendo immaginare che, una volta uscito dalla parentesi del fascismo, il popolo italiano quasi come un sol uomo si fosse eretto a difensore democratico della patria contro l’invasore tedesco e i suoi collaborazionisti locali – di qui tra l’altro ne è venuta la necessità a guerra finita di non infierire troppo, anzi di andarci molto cauti con la defascistizzazione, la quale, se non fosse stata così blanda e intenzionalmente distratta come in realtà fu, avrebbe raccontato un’altra storia sulla enormità dell’impronta lasciata dal ventennio fascista tra gli italiani. A riconoscere tale impronta, addirittura apprezzandola, è poi venuta negli anni ’90 la retorica tutt’ora in uso dei “giovani italiani” che dopo l’8 settembre, in gran numero avrebbero fatto un’”altra scelta”, diversa da quella partigiana, ma comunque da ritenersi eticamente rispettabile, nonostante avesse portato agli orrori del collaborazionismo filonazista.

Fatto sta che, attenendosi ai calcoli proposti da Giorgio Bocca (nel classico Storia dell’Italia partigiana. Settembre 1943-Maggio 1945) i partigiani nel loro massimo momento di operatività e consensi, raggiunsero una cifra non molto superiore ai 120.000, per poi esplodere a circa 250.000 nell’approssimarsi della ritirata tedesca dall’Italia. Va da sé che senza i sostegni ricevuti dalla popolazione un simile in gran parte scoordinato esercito di guerriglieri del tutto volontari non sarebbe andato da nessuna parte. Ma resta che nell’Italia tra il 1943 e il 1945 coloro che presero l’iniziativa di armarsi e organizzarsi in proprio, senza alcun riferimento istituzionale credibile e contro l’occupazione del più terrificante esercito mai visto, non furono che “quattro gatti”, cioè un’infima minoranza. Un’infima minoranza che al momento della ricostruzione post-bellica sotto tutela americana venne di fatto, più che “tradita”, come si usa dire, obliterata: cioè usata come un biglietto che permette sì di salire su un bus, ma che viene invalidato nel momento stesso che viene usato. In effetti, lo Stato italiano riproponendosi come democratico e repubblicano ha usato i partigiani esclusivamente come lascia passare per prender posto sul carro dei vincitori, senza dovere chiedere troppe scuse, né imporsi troppe purghe, né pagare ulteriori ammende per l’allora recentissimo passato fascista. I pochi mesi del governo Parri bastarono per far capire chiaramente che l’esperienza partigiana, come pure il Partito d’Azione che più le restava fedele, non avevano più posto nella politica della nascitura repubblica. E che solo i nuovi partiti facenti capo alle potenze vincitrici potevano parlare anche a loro nome.

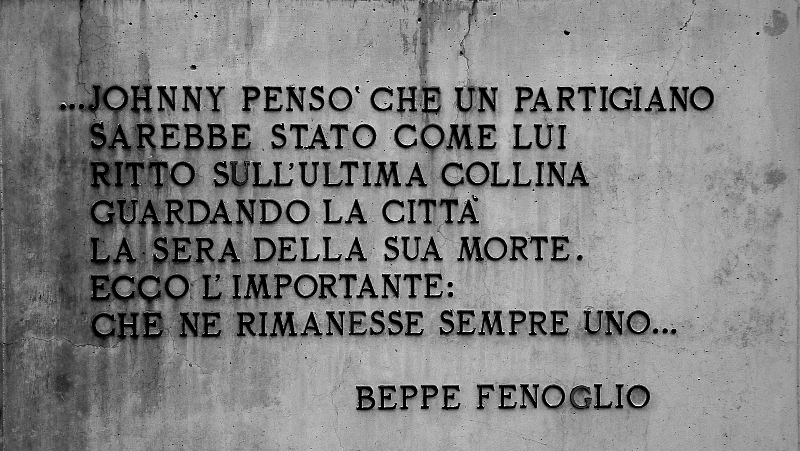

Molta dell’enorme letteratura storiografica dedicata a questi argomenti legittima e conferma la narrazione con i partiti come protagonisti e eredi del mito fondatore della Resistenza, quale madre della Repubblica. Un dibattito interminabile riguarda la legittimità o meno di questa eredità, ma raramente l’esperienza partigiana in quanto tale è al centro delle ricerche e delle discussioni storiografiche. Quest’ultima è invece al cuore della migliore narrativa italiana riguardante gli ultimi anni della seconda guerra mondiale. Tra i tanti scrittori citabili, da Carlo e Primo Levi a Cesare Pavese, da Italo Calvino a Luigi Meneghello, a Renata Viganò – brilla ovviamente un autore straordinario come Beppe Fenoglio, della cui nascita (il 1 marzo 1922) celebriamo l’anniversario.

La sua opera a me pare non tanto sempre attuale, come si suole dire, quanto di un’inattualità particolarmente pertinente al nostro tempo. Qual è infatti un suo, se non il suo, tema ricorrente? La risposta più chiara la si trova nei suoi due libri maggiori, Una questione privata e Il Partigiano Johnny entrambi usciti postumi (il primo nel 1963, il secondo nel 1968), per la sua morte precoce a soli quarantun anni per un tumore ai polmoni. In entrambi infatti c’è un protagonista (Milton nel primo caso, Johnny nel secondo) di evidente ispirazione biografica che vive un’intimità quanto mai tormentata e passionale, al tempo stesso, decisamente solitaria e del tutto trasportata da un’esperienza collettiva estrema e singolare: l’esperienza del fare il partigiano. Lapidarie e illuminanti sono le frasi che Fenoglio ne Il partigiano Johnny mette in bocca al capobanda Cocito mentre in una sorta di dialogo platonico si confronta sia col filosofo Chiodi sia col neofita Johnny: “Partigiano, come poeta, è parola assoluta, rigettante ogni gradualità (…) la vita del partigiano è tutta solo fatta di casi estremi”. Altro che movimento maggioritario insorto spontaneamente tra la “brava gente” italiana finalmente ridestatasi ai lumi della ragione dopo un incubo durato vent’anni! Il fare il partigiano nelle pagine di Fenoglio è tutt’altro dalla vulgata nazional-popolare di una Resistenza come fenomeno originariamente corale, progressivo e certo di sé. Il fare il partigiano incarnato da personaggi Milton e Johnny è sempre la risultante di un travaglio interiore appassionato fin nei più minimi dettagli ai casi estremi ai quali l’esperienza collettiva conduce chi l’ha scelta e le resta fedele. Anche a costo di peripezie insensate al limite dell’allucinazione e dell’autodistruzione, quali quelle nelle quali questi due personaggi non rinunciano mai a cacciarsi.

Che c’entrano dunque col nostro tempo simili temi, come la solitudine del poeta e l’eccezionalità di un’esperienza collettiva estrema? Non prevale oggi tutt’al contrario addirittura la nostalgia per quella banale prosaicità del vivere quotidiano (tipica di paesi ricchi e occidentali come il nostro) che la pandemia e i più recenti cupi venti di guerra mondiale fanno sempre più apparire vano desiderio?

Ma appunto ciò che la lettura di Fenoglio ci costringe a pensare è di non farsi troppe illusioni su possibili ritorni alla compianta normalità, di capire piuttosto che a mali estremi, estremi rimedi, di accettare che solo l’inventività solitaria come quella del poeta, ma volta a un coinvolgimento collettivo assoluto può salvarci. Salvarci soprattutto da noi stessi, dalle nostre consuetudini più inveterate, dai nostri godimenti più ottundenti, dalle nostre pigrizie mentali, dalle nostre propensione di fare i forti coi deboli e i deboli con i forti. Salvarci da quella paura della morte che Milton e Johnny ci insegnano a sfidare senza remore per poter vivere in tutta la loro pienezza quei veri momenti di felicità possibili solamente gettandosi anima e corpo in esperienze collettive singolari.