Lidia Yuknavitch è una scrittrice statunitense, ma potremmo benissimo definirla un’incantatrice di storie – sembra giocare con le parole, le linee temporali, ogni possibile logica che governa l’impostazione lineare del romanzo e riassemblare il tutto, pian piano, fino a quando ogni pezzo ha trovato il suo incastro nella mente del lettore. Nel suo ultimo romanzo pubblicato per il pubblico italiano da nottetempo, L’impulso, l’autrice ci regala una storia corale dove ogni voce è un grido alla libertà e alle sue sfumature più variopinte.

Il nucleo attorno al quale gravita tutta la storia è Laisvé. Quando la conosciamo, Laisvé è una bambina che vive in un mondo scosso da crisi climatiche, sociali e politiche. L’anno è il 2079 – gli oceani si sono acidificati portando a un innalzamento delle acque, la cui risposta politica è la costruzione di un Muro Marino; i rifugiati sono la principale valvola di sfogo di un paese al collasso, dove vengono presi di mira nei Raid organizzati da uomini armati; le frontiere sono nel caos. Laisvé cresce con suo padre, Aster, l’unico membro di una famiglia dispersa nel tempo. Dovrebbe starsene buona chiusa in casa per non correre pericoli, però Laisvé ha un segreto – è una portatrice. L’acqua ha il potere si portarla attraverso il tempo, per ricombinare oggetti e persone giuste che si ritrovano nel tempo sbagliato, “ricostruire un senso da parti disgregate”. Così Laisvé si muove avanti e indietro nel tempo, entrando negli snodi tra storie sconnesse.

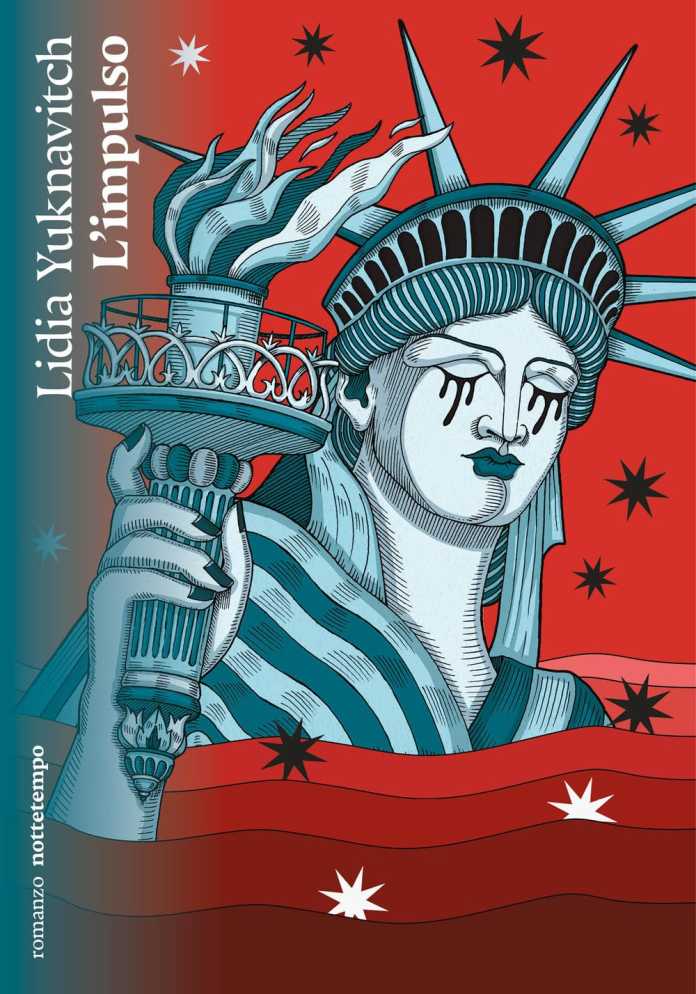

I punti di intreccio sono i più svariati e improbabili, ma una delle colonne portanti dei viaggi di Laisvé è la Statua della Libertà – la incontriamo costantemente, nel passato e nel futuro, quand’era solo un’idea e quando è stata costruita, quando è stata inaugurata e quando, molto tempo dopo, è sprofondata con l’innalzamento del mare. L’autrice ci fa conoscere lo scultore che ha ideato l’intero progetto, Frédéric, portandoci al 1870. Tanti sono i dubbi e le domande che Frédéric si pone sul concetto di libertà – chiedendosi chi mai l’abbia mai davvero conosciuta, la vera libertà, spesso rivendicata da nazioni e gruppi di individui malgrado le sofferenze di altri. È libertà o potere?, si chiede lo scultore apprestandosi a inaugurare la sua creazione come un simbolo del “portare avanti la vita”, pensando alla libertà come a un organismo vivente. E proprio in lotta con l’idea di libertà conosciamo gli operai che si stanno occupando della sua realizzazione, immigrati e rifugiati da un altrove con poche speranze nel cuore e solo duro lavoro tra le mani. Conosciamo Kem, un haitiano; Endora, un’irlandese; John Joseph, parte dei popoli nativi; David, con la schiena piena di cicatrici – tutti figli di popolazioni che hanno dovuto lasciare la propria patria e attraversare terra e acqua per inseguire una debole idea di libertà, nutrita pian piano dalla costruzione di quella statua che doveva incarnarne la sostanza.

Nel 1870 conosciamo anche Aurora, cugina di Frédéric, donna dalle mille risorse che dopo aver perso una gamba in una guerra, ora si preoccupa di dare una casa ai bambini scomodi per la società – bambini sfruttati nelle fabbriche, orfani, senza un tetto sopra la testa. Ma Aurora coltiva in sé anche un’idea di femminismo forte e roboante, volto a reclamare tutto ciò che non venne mai riconosciuto alle donne: la proprietà del loro corpo e delle sensazioni, l’immagine stessa della donna negli occhi della società. Laisvé qui vede uno snodo e conduce Aurora fino al 1995, presso Lilly Juknevicius, figlia di un generale serbo-croato di alto rango coinvolto nelle guerre jugoslave di cui sente il peso quasi insostenibile dell’eredità. Lavorando a contatto con giovani in istituti di detenzione cerca di espiare la sua unica colpa di essere figlia della violenza perpetrata altrui – così conosce Mikael, ragazzo con alle spalle una solitudine mai espressa e traumi mai elaborati. Infine è l’incontro fra quest’ultimo e Laisvé a permettere il ricongiungimento con qualcuno perso molto tempo prima. Un coro di voci, quelle nel romanzo di Lidia Yuknavitch, che si intrecciano e snodano in modi sorprendenti – cadenzate da etnografie e racconti di esperienze individuali e comunitarie, di popoli sfruttati in nome del colore della pelle, racconti di speranze di immigrati e lavoratori disillusi.

Quando Laisvé ci racconta che nel suo tempo, nella seconda metà del XXI secolo, la Statua della Libertà si trova sottacqua – le cui parti visibili, a seconda delle maree, rimangono solo le punte della fiaccola – riesce difficile non pensare allo stato in cui vive oggi la democrazia, a livello globale: sta sprofondando? La Statua, quando fu progettata, doveva essere il “segnale luminoso” della nazione. Lo stesso Frédéric sperava che ispirasse la nazione a pensare alla libertà come “cosa viva” – che deve, pertanto, essere nutrita, supportata, tutelata continuamente. La stessa autrice, nella dedica iniziale, scrive che questo romanzo è per “[…] tutti i migranti e i rifugiati, di qualsiasi genere immaginabile, […] che cercano una riva, una casa, un cuore”. Yuknavitch ci invita a riflettere, attraverso i suoi personaggi, sulla questione dell’immigrazione: persone sfruttate nel campo del lavoro, marginalizzate, soggette a intolleranza e brutalità. E non manca di rivolgere lo sguardo alle donne la cui immagine di “madre” non sia vista in nessun luogo come un “lavoro”. Se, quindi, la democrazia e la libertà sono degli organismi viventi, sembra suggerirci l’autrice, devono essere costantemente protetti e discussi – come una statua da non lasciar sprofondare nelle acque dell’intolleranza e brutalità: “Se mi perdi, ricorda di restare umano” dice Aurora e a noi non rimane che sottoscrivere.