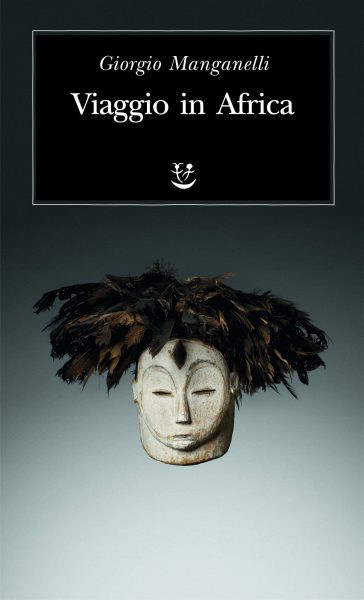

Giorgio Manganelli, Viaggio in Africa, Adelphi, pp. 71, €7,00 stampa

recensisce LORENZO MARI

Secondo quello che è ormai un cliché, la letteratura è il luogo per eccellenza del viaggio immobile. Da lettori o da scrittori, si può viaggiare anche stando seduti alla scrivania o sul divano; la variazione negli effetti, però, può essere notevole nel caso in cui il viaggio sia stato realmente sperimentato. Aggettivo, quest’ultimo, che non vuol essere casuale: non si tratta tanto di dire se si sia fatta più o meno esperienza di qualcosa, se quel qualcosa sia stato realmente esperito, quanto di verificare, in modo sperimentale, cosa significhi scrivere di un viaggio.

Secondo quello che è ormai un cliché, la letteratura è il luogo per eccellenza del viaggio immobile. Da lettori o da scrittori, si può viaggiare anche stando seduti alla scrivania o sul divano; la variazione negli effetti, però, può essere notevole nel caso in cui il viaggio sia stato realmente sperimentato. Aggettivo, quest’ultimo, che non vuol essere casuale: non si tratta tanto di dire se si sia fatta più o meno esperienza di qualcosa, se quel qualcosa sia stato realmente esperito, quanto di verificare, in modo sperimentale, cosa significhi scrivere di un viaggio.

A rendere evidente questo slittamento è stato Giorgio Manganelli, con uno dei suoi titoli più noti: Esperimento con l’India (1992). Tuttavia, il viaggio in India del 1975 è preceduto da una prima e fondamentale trasformazione, con la traversata africana del 1970 che è al centro di Viaggio in Africa, recentemente ripubblicato da Adelphi con postfazione di Viola Papetti.

Il testo nasce come scritto su committenza per la società multinazionale Bonifica, fortemente interessata, all’epoca, al progetto di una strada litoranea, la Transafricana1, che collegasse Il Cairo a Dar es Salaam, in Tanzania. Il progetto – dalle vaghe tinte neocoloniali, come Manganelli non manca, tra le righe, di ricordare – non fu mai realizzato, e nemmeno Manganelli si lasciò irretire dalle richieste del committente, consegnando un testo che tutto era, fuorché una celebrazione dell’impresa da compiere. Nella formula, più alchemica che scientifica, dell’esperimento, sono memoir, narrazione di viaggio e scrittura filosofica a intrecciarsi e fondersi, in trentacinque cartelle (poco più di cinquanta pagine, nell’edizione Adelphi) che interrogano la diversità naturale, e insieme culturale, attraversata.

Il ritratto che ne esce è esotizzante solo per alcuni assunti di fondo – un’Africa hegelianamente senza scrittura, senza Storia e senza Stato, come si legge in più di un passaggio – ma la coscienza della propria posizione di osservatore europeo, abituato ai diversi spazi e tempi dell’Europa iper-urbanizzata, affiora sin dalle prime righe del testo. Tornerà, poi, nella conclusione, davanti al Partenone, visitato sulla strada di ritorno, e percepito come imposizione violenta di una razionalità materiale e visuale su uno spirito altrettanto demonico come quello della cultura greca classica.

Non c’è spazio nemmeno per una celebrazione esotizzante della bellezza del continente. «L’Africa sconfinata si rivela come una serie di schegge solitarie, concluse ed isolate», scrive Manganelli: non è solo la disperata solitudine dei villaggi visti dall’aereo, lontani da ogni strada e quindi già esclusi in partenza da un progetto come quello della Transafricana1, ma anche l’isolamento di una condizione politica ed economica nella quale la cosiddetta «modernità» non è stata immediatamente sinonimo di speranza e futuro, rivelandosi piuttosto come la principale arma dello sfruttamento coloniale.