Oltre che uno dei più grandi cantautori della scena nordamericana, fianco a fianco e talvolta qualche spanna sopra a Bob Dylan, Leonard Cohen (1934-2016), è stato anche per tutta la vita uno dei più notevoli e stimati poeti canadesi – con alle spalle dieci raccolte poetiche che ha continuato a compilare fra il 1956 e l’anno della scomparsa, prima e dopo il successo discografico dei suoi quattordici album realizzati fra il 1967 e il 2016, più uno postumo del 2019. Il destino originario di questo rampollo di una famiglia ebrea benestante anglofona, nato nel cuore del Quebec francofono, a Montreal – rappresentante quindi della minoranza di una minoranza – sarebbe stato nelle sue intenzioni quello di romanziere: e due romanzi infatti, entrambi rilevanti, ci ha lasciato, The Favourite Game, uscito nel 1963 – bildungsroman erotico-sentimentale scopertamente autobiografico – e Beautiful Losers del 1966 – un esperimento in equilibrio tra Joyce e la Beat generation. Cohen ha sempre ammesso di essere passato alla musica popolare per motivi sostanzialmente alimentari.

La musica resta però sempre ben presente e tangibile – e anche questo recente recupero della sua narrativa giovanile lo conferma in pieno – nel flusso ritmico e melodico dei suoi versi e della sua prosa. Una musica ricca quella di Cohen come riconosciuto dallo stesso collega Dylan: “tutti dicono che le canzoni di Cohen sono soprattutto poesia e letteratura, ma non è vero: ascoltate bene la finezza delle sue melodie…”. Una musica che oltre alla tradizione del folk e del rythmn-blues statunitense echeggia profondamente quella degli chansonniers francesi, Brel in prima fila, molto ascoltati a Montreal; il flamenco spagnolo e il rebetiko greco (Cohen amava molto il Mediterraneo e possedeva una casa sull’isola greca di Hydra dove passava parecchi mesi ogni anno), oltre che il kletzmer della tradizione yiddish degli ebrei aschenaziti dell’Est Europa (la madre, sua referente musicale iniziale, era un’ebrea russa che parlava ancora un inglese dal forte accento esotico). Il suo primo maestro di chitarra, ha spesso raccontato, fu un giovane immigrato spagnolo che gli aveva dato i primi rudimenti con lo strumento (accordi, progressioni e giri armonici del flamenco a fare il pari con i versi che lo avevano avviato alla poesia, quelli di Federico Garcia Lorca, amato al punto da chiamare, molti anni dopo, Lorca la figlia in suo onore). Dopo poche lezioni però il maestro sparì: il giovane Leonard lo cercò inutilmente venendo a sapere poi che si era suicidato. Di quel fragile, ignoto straniero però gli restò per sempre il flamenco – la musica come riscatto, antidoto e sfogo alla solitudine, alla melanconia, alla sconfitta, e le chitarre spagnole dalle corde rigorosamente di nylon (non quelle americane con corde metalliche).

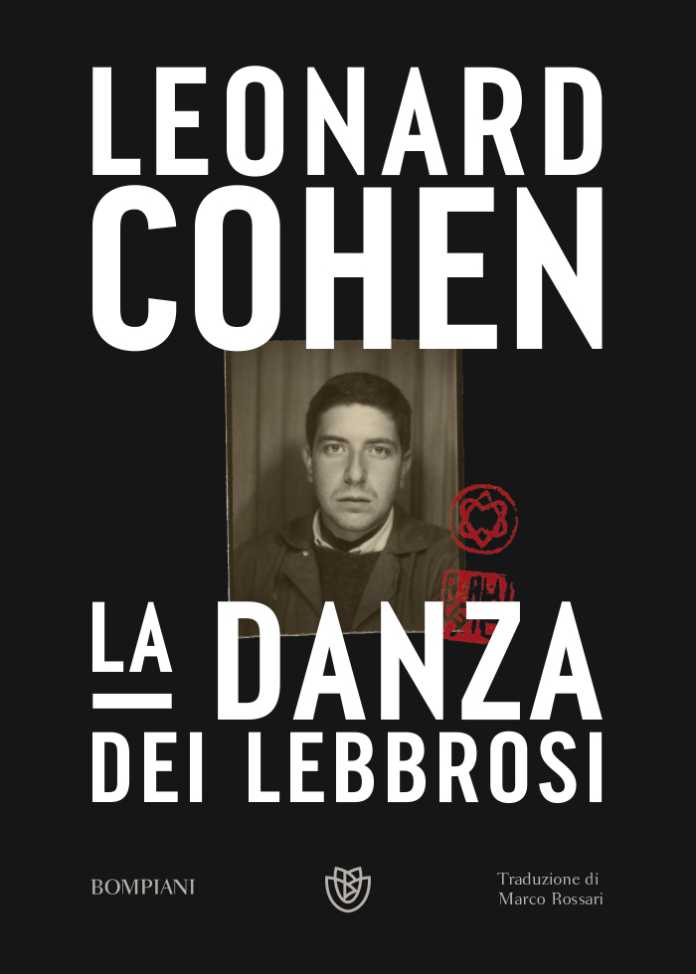

Il volume A Ballet of Lepers, uscito in originale nel 2022 e appena tradotto come La danza dei lebbrosi, raccoglie una serie di inediti narrativi compresi fra il 1956, anno in cui il giovane poeta aveva appena pubblicato con successo il suo primo libro di poesie, Let Us Compare Mythologies, e il 1961, quando ormai si era trasferito quasi stabilmente in Grecia, dove sopravvivere costava meno, dopo aver acquistato – grazie a una piccola eredità – una casa sull’isola di Hydra al largo del Peloponneso. Il testo più lungo incluso è il romanzo che dà il titolo al libro a cui segue una serie di sedici racconti brevi, l’ultimo dei quali, Trade, viene definito dalla compilatrice dell’antologia, Alexandra Pleshoyano, un copione teatrale, ma che di fatto è un altro racconto. La consapevolezza e la tempra letteraria di un autore poco più che ventenne emergono già straordinariamente solide e mature: sono presenti in nuce tutti i temi e le figure che ritroveremo in seguito nella sua opera multiforme. Le vicende dello spirito e della carne, le peripezie del corpo e dell’anima, la dialettica del sesso e della religione – “the tangle of matter and ghost” come dirà un verso di una sua canzone, The Window – l’instancabile ricerca della purezza, dell’autenticità; l’accettazione del dolore, il fascino della fragilità, la dignità della sconfitta, la consolazione della malinconia. Spicca su tutto un umorismo tipicamente ebraico, ma venato di crudeltà – come quello di un Woody Allen passato attraverso Artaud e De Sade – popolato di nonni mezzi rincoglioniti che parlano un inglese sgrammaticato, di famiglie più o meno disfunzionali e di oppressive mamme ebraiche; di amanti disperatamente cercate e cinicamente sfuggite; pervaso dalla convinta accettazione e dal caparbio rifiuto del peso rassicurante e opprimente della cultura biblica; dall’attrazione/repulsione e tenerezza/sarcasmo per i reietti, i deformi nel corpo e nell’anima, gli alienati, i malriusciti, gli spezzati. Il suo eroe tipico è – specchio di sé stesso – un giovane sradicato che, con ogni mezzo, vuole riconvertire il mondo alla bellezza e avere contemporaneamente l’amore e la libertà, ma inevitabilmente fallisce per scoprire di essere alieno sia al mondo che alla bellezza, all’amore e alla libertà, perché la frattura non si ricompone mai se non al prezzo di una perenne ferita che è parte del mondo e della bellezza e nega e comprende amore e libertà.

Il volume A Ballet of Lepers, uscito in originale nel 2022 e appena tradotto come La danza dei lebbrosi, raccoglie una serie di inediti narrativi compresi fra il 1956, anno in cui il giovane poeta aveva appena pubblicato con successo il suo primo libro di poesie, Let Us Compare Mythologies, e il 1961, quando ormai si era trasferito quasi stabilmente in Grecia, dove sopravvivere costava meno, dopo aver acquistato – grazie a una piccola eredità – una casa sull’isola di Hydra al largo del Peloponneso. Il testo più lungo incluso è il romanzo che dà il titolo al libro a cui segue una serie di sedici racconti brevi, l’ultimo dei quali, Trade, viene definito dalla compilatrice dell’antologia, Alexandra Pleshoyano, un copione teatrale, ma che di fatto è un altro racconto. La consapevolezza e la tempra letteraria di un autore poco più che ventenne emergono già straordinariamente solide e mature: sono presenti in nuce tutti i temi e le figure che ritroveremo in seguito nella sua opera multiforme. Le vicende dello spirito e della carne, le peripezie del corpo e dell’anima, la dialettica del sesso e della religione – “the tangle of matter and ghost” come dirà un verso di una sua canzone, The Window – l’instancabile ricerca della purezza, dell’autenticità; l’accettazione del dolore, il fascino della fragilità, la dignità della sconfitta, la consolazione della malinconia. Spicca su tutto un umorismo tipicamente ebraico, ma venato di crudeltà – come quello di un Woody Allen passato attraverso Artaud e De Sade – popolato di nonni mezzi rincoglioniti che parlano un inglese sgrammaticato, di famiglie più o meno disfunzionali e di oppressive mamme ebraiche; di amanti disperatamente cercate e cinicamente sfuggite; pervaso dalla convinta accettazione e dal caparbio rifiuto del peso rassicurante e opprimente della cultura biblica; dall’attrazione/repulsione e tenerezza/sarcasmo per i reietti, i deformi nel corpo e nell’anima, gli alienati, i malriusciti, gli spezzati. Il suo eroe tipico è – specchio di sé stesso – un giovane sradicato che, con ogni mezzo, vuole riconvertire il mondo alla bellezza e avere contemporaneamente l’amore e la libertà, ma inevitabilmente fallisce per scoprire di essere alieno sia al mondo che alla bellezza, all’amore e alla libertà, perché la frattura non si ricompone mai se non al prezzo di una perenne ferita che è parte del mondo e della bellezza e nega e comprende amore e libertà.

L’unità tematica e stilistica di queste prime prove letterarie le consegna risolutamente al corpus dell’opera maggiore e rivela la presenza di un autore ormai formato e di una poetica pienamente delineata, seppur ancora in fase di sviluppo. Cohen resterà fedele a sé stesso, già proteso verso i due imminenti e più maturi romanzi, e, poco più in là, verso la prossima e fulgente carriera musicale. Una musica che fa bene all’anima, che sana almeno per un po’ le ferite del cuore, quasi celebrazione liturgica dagli effetti catartici: non limitiamola solo agli esempi più noti ed eclatanti, Suzanne o Hallelujah. Quando in un’intervista gli fu posta la classica domanda: “Mr. Cohen, si considera più un poeta o un musicista?”, Lenny rispose con falso cinismo: “Mi considero una puttana. Una brava”. Una puttana che ha profondo rispetto dei suoi clienti, che mai li inganna e mai li sottovaluta. Come dichiara un verso di A Singer Must Die: “Serbatemi un posto nella fossa comune, insieme a quelli pagati per dare piacere, quelli sempre pronti, quelli che si spogliano, così almeno appoggerò la testa sul petto di qualcuno”.