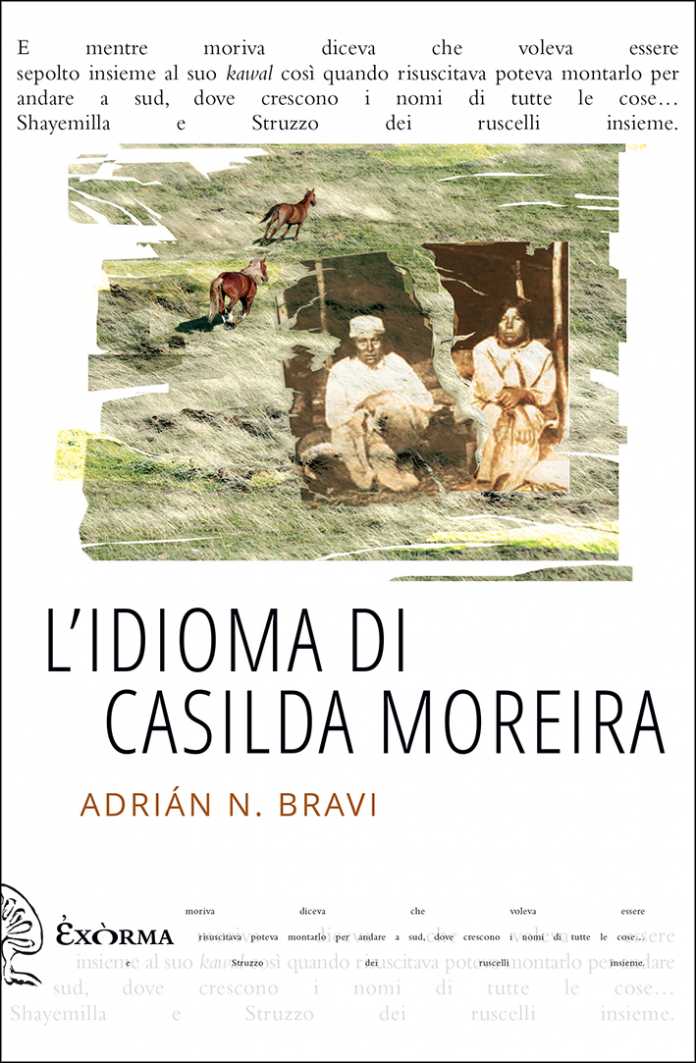

Adrián Bravi, L’idioma di Casilda Moreira, Edizioni Èxòrma, pp. 192, euro 15,50 stampa

Le lingue sono gelose, come Adrián Bravi stesso ha scritto nel titolo di un agile ma intenso libro di qualche anno fa pubblicato da EUM, La gelosia delle lingue (2017). Sfuggendo e, allo stesso tempo, ricadendo in questo rapporto geloso, L’idioma di Casilda Moreira si presenta come l’esplorazione di un’altra lingua ancora, rispetto a quelle parlate dall’autore argentino e italiano, di stanza nelle Marche: il terzo incomodo – eppure estremamente utile nel riconsiderare il proprio rapporto con italiano e spagnolo – è il günün a yajüch, talvolta chiamato anche puelche, lingua realmente esistita nella Patagonia argentina e parlata dalla popolazione günün a këna.

Contrariamente a quel poco che si può trovare su Wikipedia, in altri siti Internet, nonché, più prudentemente, nella bibliografia scientifica disponibile sull’argomento,questa è una lingua non ancora del tutto estinta, nel romanzo di Bravi, ed è per questo motivo che il giovane studente italiano Annibale Passamonti, allievo dell’etnolinguista Montefiori, parte alla volta dell’Argentina alla ricerca dei suoi ultimi due parlanti, Casilda Moreira e Bartolo Medina.

Ecco riannodarsi, dunque, i fili della doppia appartenenza dell’autore: un’intessitura che resta, però, sullo sfondo di una trama diversa, a tratti straniante. Contrariamente a quanto spesso accade nella critica della letteratura italofona (intendendo provvisoriamente con questo termine tutto quello che viene scritto in italiano da autori nati fuori dai confini), infatti, la produzione letteraria di Adrián Bravi non si è mai limitata a riproporre il doppio legame, o anche il doppio vincolo, costituito dal trattino – o hyphen… per dirla in un’altra lingua ancora – che sigilla la definizione di “italo-argentino” (oscurando, peraltro, il possibile capovolgimento “argentino-italiano”).

Già la prima pubblicazione italiana, Restituiscimi il cappotto (uscita per Fernandel nel 2004, all’interno di una leva di scrittori molto interessanti, rapidamente passati ad altre destinazioni editoriali), era una narrazione letteraria della compulsione ossessiva, più imparentata con il cappotto gogoliano che non con una versione superficiale del viaggio di spaesamento e ricollocamento tra due nazioni così lontane, eppure dalla storia così finemente intrecciata, come Italia e Argentina. Lo stesso si potrebbe dire de La pelusa (Nottetempo, 2007) o ancora de Il riporto (Nottetempo, 2011): in quest’ultimo romanzo, l’ossessione per il riporto del protagonista – un altro accademico, il professor Arduino Gherarducci – si muove esplicitamente tra il Wakefield di Nathanael Hawthorne, Italo Svevo e Luigi Pirandello.

D’altra parte, è pur vero che l’esperienza e, soprattutto, l’immaginario della migrazione rimangono un sottotesto importante in altre opere di Bravi, come Sud 1982 (Nottetempo, 2008), ambientato durante la guerra delle Malvinas/Falkland, o la raccolta di racconti Variazioni straniere (Eum, 2015). Da questa prospettiva, allora, L’idioma di Casilda Moreira costituisce una summa, almeno temporanea, dell’opera di Bravi, dove il viaggio dall’Italia all’Argentina di Annibale Passamonti è lo scenario sul quale si innesta un’ulteriore ossessione, ovvero quella condivisa dallo studente e dal professore, di salvare una lingua a rischio di estinzione. Una ricerca che non è più immediatamente legata alla compulsione, come nei testi precedenti, muovendosi piuttosto in quei territori del desiderio che sono più vicini all’impulso vocazionale: forte dell’insegnamento e della passione per la ricerca trasmessa da Montefiori, Annibale Passamonti parte alla ricerca di Casilda Moreira e Bartolo Medina allo scopo di farli parlare tra loro – nonostante sappia che i due non si rivolgono parola da anni nella loro lingua – e registrare così una conversazione in günün a yajüch che ne lasci una traccia tangibile prima dell’estinzione.

In questa sorta di furore missionario laico, mal trattenuto da una personalità non sempre dimessa, Annibale Passamonti non è più un antieroe come i precedenti protagonisti de La pelusa o de Il riporto, con i quali condivide, comunque, un tratto simbolico importante come la ripetizione dell’iniziale A e del passatismo del nome (evidenziando forse anche qui una certa ascendenza sveviana).

Al contrario, Annibale si presenta a tratti come novello colonizzatore, incurante del fatto che la mancanza di comunicazione in günün a yajüch tra Bartolo e Casilda possa avere fondate, e tenacissime, ragioni affettive. A farglielo notare, allora, e in più di un’occasione, è Alma, figlia del proprietario della locanda presso la quale Annibale trova rifugio a Kahualkan, il paese sperduto, ai confini stessi della pampa argentina, dove vivono Casilda e Bartolo.

Se già in questi brevi accenni è possibile osservare come la trama del romanzo poggi – con una certa facilità, ma anche con una certa solidità – sulle relazioni amorose stabilitesi, nel passato, tra Bartolo e Casilda e, nel presente, tra Alma e Annibale, è tuttavia opportuno segnalare come questi passaggi siano, in ogni caso, fondamentali nella restituzione di una storia culturale e politica più ampia.

Emerge, infatti, la doppia colonizzazione subita dai günün a këna nel corso della storia, prima da parte degli invasori europei e in seguito a opera del popolo mapuche, come parte della strategia di resistenza di quest’ultimo all’invasione spagnola e ai suoi processi di acculturazione. Tale fenomeno storico si può cogliere tra le righe, dov’è filtrato senz’alcun giudizio moralistico, ed è il substrato decisivo dal quale emerge, in particolare, la lingua di Bartolo – diversa, in realtà, e al tempo stesso complementare all’idioma di Casilda Moreira che dà il titolo al libro. Sospesa tra una reinvenzione magica del mondo e una sua deformazione psicotica, la lingua di Bartolo si presenta come l’articolazione di una cultura doppiamente subalterna, costellata in modo esemplare – anche in rapporto alle recenti indagini accademiche sul tema – da reticenze, dubbi e segreti.

Un altro dato che emerge con forza è il paesaggio, analogamente a quanto ha osservato Marino Magliani in una recente nota di lettura, apparsa su Nazione Indiana. L’elemento liquido domina nei primi capitoli, in una terra che assomiglia fortemente alle Marche e che, quindi, dai monti e dalle colline – paesaggio di terra fin troppo noto, e al tempo stesso ancora profondamente ignoto, in virtù delle pressanti, ma superficiali, cronache di terremoti e altri sconvolgimenti – passa rapidamente al mare. È nel mare, infatti, che il professor Montefiori rischia la morte per aver ingoiato alcune piccole meduse durante una nuotata, passando così l’onore e l’onere della ricerca al giovane Annibale. Se l’episodio è il chiaro segno di una narrativa che procede generalmente in modo lineare, ma anche per brevi e rapidi scarti grazie a piccoli ma determinanti inserti surreali, si passa poi a quella fine del mondo, a sud del sud della pampa argentina, rappresentata da Kahualkan, dove l’elemento surreale – nel segno della miglior tradizione letteraria argentina– non cessa, anzi aumenta la propria influenza straniante sulla narrazione.

Se però Magliani sostiene che il paesaggio sia infine assorbito dal “mare del romanzo”, ossia dalla questione della lingua, è comunque possibile sostenere anche la tesi simmetricamente opposta: senza questo doppio paesaggio, e senza la sua doppia ostilità al radicamento, ovvero alle forme letterali delle radici, non si avrebbe la ricerca della lingua che, sì, domina su tutto – sui personaggi, sulla trama e persino sulla Storia più in generale – ne L’idioma di Casilda Moreira.

Ed è proprio in questo doppio paesaggio che procede la ricerca di una lingua sul punto di perdersi per mancanza d’amore: non soltanto il günün a yajüch di Casilda e Bartolo, ma anche l’italiano e, nei suoi meandri, lo spagnolo, come lingue che caratterizzano la vicenda biografica dell’autore e, in modo ancor più determinante, come si è cercato di ricordare anche qui, lo spazio linguistico della sua produzione letteraria. Del resto, anche l’italiano e lo spagnolo difettano d’amore, come Casilda e Bartolo, e, se non sono storicamente sul punto di estinguersi, attraversano cicliche fasi di crisi e difficoltà.

In questo scenario, riportato bruscamente ai giorni nostri, bisogna sapere, come ricorda Annibale a un certo punto, che “l’amore dev’esser cosa amarissima”, citando il Diario del primo amore (1817-1818) di Giacomo Leopardi. Conviene qui citarne per intero il passaggio, leggendovi tra le righe l’amore per una lingua senz’amore, e non solo “l’amor tenero e sentimentale” cui si riferisce il grande recanatese: “E veggo bene che l’amore dev’esser cosa amarissima, e che io purtroppo (dico dell’amor tenero e sentimentale) ne sarò sempre schiavo. Benché questo presente (il quale, come ieri sera quasi subito dopo il giuocare, pensai, probabilmente è nato dall’inesperienza e dalla novità del diletto) son certo che il tempo fra pochissimo lo guarirà: e questo non so bene se mi piaccia o mi dispiaccia, salvo che la saviezza mi fa dire a me stesso di sì. Volendo pur dare qualche alleggiamento al mio cuore, e non sapendo né volendo farlo altrimenti che collo scrivere, né potendo oggi scrivere altro, tentato il verso, e trovatolo restio, ho scritto queste righe, anche ad oggetto di speculare minutamente le viscere dell’amore, e di poter sempre riandare appuntino la prima vera entrata nel mio cuore di questa sovrana passione”.

Leopardi tentò il verso, nonché la prosa, e si sa bene com’è andata. Fuori da ogni paragone, ma all’interno di una medesima storia di primi (e poi secondi, terzi amori…), Bravi ha tentato il romanzo e i lettori de L’idioma di Casilda Moreira potranno sentirne tra le righe un’altra, e pur sempre sovrana, passione: gelosa ma anche libera.