Questa è una storia che implica profondamente chi parla – sia chi prende la parola sia, certamente di più, chi di quella parola diviene l’oggetto (quindi: non più, non ancora e non soltanto in qualità di “soggetto”). Per questo motivo, nell’introdurla, cercherò di dare conto, fra le altre cose, della mia posizione personale, non per narcisismo ma con l’obiettivo di assumere anch’io la responsabilità collegata al “farne parola”.

Al tempo stesso, trattandosi della storia della schiavitù afroamericana in America settentrionale, si è costantemente posti di fronte a un territorio costellato di assenze di parola, punteggiato da quei non detti che sono tanto prodotti dell’oblio storico quanto lacune del discorso, nonché momenti di possibile autocensura e, come si vedrà, di tentata censura. Del resto, this is not a story to pass on è una frase che compare a più riprese in un testo ormai classico della letteratura afroamericana come Beloved (Amatissima, 1988) di Toni Morrison, premio Nobel per la Letteratura nel 1993: “questa è una storia da non tramandare” appare perfetta epitome per una storia, come quella dello schiavismo, che non si vuole certo dimenticare, ma la cui trasmissione è irta di difficoltà, in primo luogo materiali, se non anche ontologiche. Difficoltà che si ripresentano nella traduzione di quei testi, non tanto e non solo per le differenze tra il contesto di produzione e quello di ricezione dei diversi testi – nonché, eventualmente, per le differenze identitarie tra autor* e traduttor*, sempre di più agite all’interno di una preoccupante tendenza al ricorso alle armi della identity politics – ma perché la traduzione porta sempre qualcosa, almeno virtualmente, in salvo, e al tempo stesso perde sempre qualcosa, rispetto a quello che un’esperienza storica come il Middle Passage (o, in tempi più recenti, le rotte mediterranee, se si vuole ampliare il discorso verso un’altra tradizione letteraria, come quella “migrante”) ha prodotto e significato, nei termini di una traduzione come traslazione materiale di corpi (e di soggettività, e di storie).

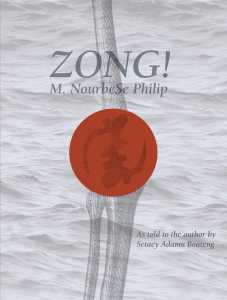

La traduzione italiana di Zong! (2008) di M. NourbeSe Philip, autrice canadese nata a Trinidad e Tobago nel 1947, è un esempio di tale difficoltà, fatto che non scalfisce, anzi, aumenta notevolmente il potenziale critico, culturale e politico dell’operazione editoriale portata a termine da Benway Series, per i tipi di Tielleci Edizioni, nel 2021. Tuttavia, la traduzione di Renata Morresi, per la curatela della stessa traduttrice (già autrice, fra i vari titoli, di due traduzioni di poesia di Margaret Atwood, per Ponte alle Grazie, e di Rachel Blau Du Plessis, per Vydia) e di Andrea Raos, e con l’ausilio di Mariangela Guatteri, è stata oggetto di pesanti critiche da parte dell’autrice, in una serie di post Facebook reperibili sul profilo personale di M. NourbeSe Philip, ripetutamente corredati dalla richiesta di distruggere la traduzione italiana.

Come primo effetto difficilmente controvertibile, la sanguinosa polemica ha comportato e comporta ancora il rischio di trovarsi a parlare più della richiesta di censura della traduzione italiana, che non della traduzione stessa e, quindi, del libro, di Zong!. Rischio felicemente aggirato, ad esempio, dall’analisi del libro offerta da Annalisa Ambrosio su Doppiozero, o da Antonio Devicienti per La dimora del tempo sospeso, secondo una modalità che si consiglia di seguire, ma che qui si cercherà di integrare con una presa di posizione (personale, appunto, come si diceva in apertura e al tempo stesso che ambisce ad avere carattere più generale) all’interno della diatriba che è sorta.

L’autrice ha criticato, in primo luogo, la distribuzione del testo nella veste grafica del libro di Benway, quasi sorvolando sulla mancanza del testo a fronte (un elemento che, d’altra parte, è spesso completamente assente nelle traduzioni verso l’inglese e per il pubblico nordamericano) e sostenendo invece con forza che la diversa gestione degli spazi bianchi tra i brevi versi che compongono buona parte dei testi renda incomprensibile quei silenzi che sono parte integrante del testo tanto quanto le parole usate nel libro. Sono silenzi che contengono anche, e non solo nella storia del libro ma anche della sua traduzione, la ricerca di un respiro più libero, e vitale, da parte delle 150 persone uccise per annegamento durante la traversata atlantica della nave Zong, nel 1781. Ricerca che è anche creazione di uno spazio per l’ascolto delle voci degli antenati (il titolo completo del libro è Zong! Come narrato all’autrice da Setaey Adamu Boateng, ossia da uno tra i vari personaggi di antenati presenti sulla nave), del racconto di una storia che allo stesso tempo, come si legge nel libro, cannot be told (“non c’è modo di narrare questa storia”, in analogia con la citazione di Toni Morrison riproposta qui sopra).

La diversa gestione degli spazi e dei silenzi ha suggerito all’autrice, in una serie di commenti contraddistinti da chiara e spesso violenta aggressività, nonché da laceranti affermazioni iperboliche (sostenute, in primo luogo, a un livello quasi ontologico, da un’identificazione pressoché completa dell’autrice con il testo) la certezza della violazione di un “testo sacro”, con un’appropriazione culturale di tipo coloniale o “suprematista” e con una “soppressione del respiro paragonabile a quella che ha sofferto George Floyd quando è stato ucciso” (cito, in modo forse non esaustivo, ma certamente emblematico, dai post di Philip). La concomitante richiesta di distruzione della traduzione è stata respinta da Benway con un vero e proprio memoriale difensivo pubblicato sul sito della casa editrice, alla quale si rimanda per un’esposizione più dettagliata di tutte le ragioni – con le quali, personalmente, concordo pienamente – a favore della traduzione operata dalla casa editrice.

La definizione di “memoriale difensivo” non è casuale, perché mette in gioco quella dimensione legale agita anche all’interno di Zong!, la cui sezione conclusiva riprende la sentenza Gregson vs. Gilbert relativa proprio al massacro avvenuto sulla nave Zong. Tale dimensione implica, di fatto, un potente avvicinamento della dimensione extra-testuale a quella testuale, dove sia l’opera che la traduzione si svolgono all’insegna dell’im-possibilità, secondo un rovello che non può ridursi a mera speculazione teorica, potendo ad esempio essere (o meno) perseguibile in termini di legge.

In altre parole, se vi è una dimensione sacrale del testo – ipotesi che, personalmente, scarterei in quanto “lettore agnostico”, ma che rimane comunque possibile, in un approccio il più possibile decolonizzato a un’estetica e a un’etica altre – questa dev’essere però chiaramente riconducibile e praticabile in base alle norme che dalla e verso la sacralità sono continuamente prodotte (e che possono essere nondimeno trasgredite).

Diritti d’autore e sulla traduzione, ad esempio: nel caso di Zong! risultano normati da regolare contratto, con il consenso di tutte le parti. Rivendicare ex post la possibilità di venir meno a quella dimensione contrattuale (che lo scrivente non conosce, com’è ovvio, in alcuno dei suoi dettagli) significa, perlomeno, ammettere che nella stipulazione del contratto e durante la sua vigenza non si è avuto cura di seguire il processo traduttivo, nonostante le sollecitazioni che la casa editrice e i curatori italiani dichiarano di aver ripetutamente inviato. Al contrario, sembra opportuno seguire, da parte di tutte le parti in causa, qui come altrove, quei protocols of care (“protocolli della cura”) che l’autrice ritiene infranti dalla traduzione e che invece proprio la traduzione – avvenuta nel contesto editoriale italiano, nell’ambito della traduzione di poesia, con mezzi economici che “si possono soltanto immaginare” (proprio perché spesso scarsi, all’atto concreto) – continua a testimoniare, come labour of love (“fatica della passione”) verso il testo originale e la sua validità per il contesto italiano, sulla quale tornerò anche in seguito. Per il momento, vorrei sottolineare che la scrittura può avvenire in un contesto medianico e sacro, ma la sua pubblicazione e la sua traduzione sono legate a una materialità e a una serie di dispositivi giuridici che ne trasformano irrimediabilmente l’esistenza: di questo va tenuto conto, da un lato, per non incorrere nel rischio di mancanze o discriminazioni, e, d’altra parte, per poter intervenire fattivamente e positivamente all’interno di questi processi, come indica chiaramente la vicenda legata a questa traduzione.

Deontologia professionale: la traduzione italiana, avendo ricevuto adeguato sostegno dal Canada Council for the Arts (fortunatamente, viste le condizioni materiali nelle quali versano solitamente queste iniziative editoriali), è stata accettata all’interno di un processo di double blind peer review. Questo parere professionale “altro” implica che le accuse dell’autrice siano riconducibili soltanto alla sua persona e a chi ne condivide la critica, al momento trasmessa, principalmente, a mezzo social.

E quest’ultimo dato – la veicolazione attraverso i social network, in primis – può indurre molti e molte a sospettare che si tratti di un caso di cancel culture o di “razzismo rovesciato”. Personalmente, rigetto entrambe le definizioni: la prima, perché l’appiglio all’idea di una cancel culture (“cultura della censura”) è sicuramente fondata tanto sulla richiesta di distruzione del libro quanto sulla veicolazione social, ma rischia di essere appropriata, in ambito italiano, da una cultura politica avversa e discriminatoria tout court (con esiti disastrosi a livello culturale e politico, perché fa di tutte le erbe un fascio, pun intended, mescolando casi singoli sicuramente deprecabili ad altri che spesso non sono nemmeno sussistenti, al di là della fake news di giornata); la seconda, perché non si “rovescia” un razzismo con un caso singolo e che si muove su piani diversi, per quanto violenti e inaccettabili, da quel razzismo strutturale che continua a colpire la popolazione afroamericana negli Stati Uniti (e le popolazioni di origine “non-occidentale” in Italia). Per questi distinguo, sono stato personalmente accusato, sempre per tramite social, di un atteggiamento “democristiano” e “perbenista”, però credo che – in questo caso, al di là dei miei personali orientamenti politici – le questioni siano più ampie e richiedano una riflessione più articolata.

Del resto, viviamo in un Paese nel quale le posizioni di noti giornalisti di centrosinistra vengono rilanciati da noti esponenti politici di destra proprio quando negano la vigenza strutturale della storia della schiavitù afroamericana nello scenario culturale e politico contemporaneo (come nel caso dell’intervento di Federico Rampini rilanciato da Giorgia Meloni, raccontato qui proprio da Rampini). La traduzione italiana di Zong! interviene anche contro queste rischiose affinità trasversali, ricordando precisamente la necessità di decolonizzare ancora di più e meglio il dibattito culturale e politico italiano. Lo ha fatto Benway Series/Tielleci e lo fanno molte altre case editrici italiane, facendo conoscere al pubblico italofono nuovi e contemporanei approcci alla storia della schiavitù afroamericana – è il caso, fra i testi più recenti, della testualità ibrida di Perdi la madre di Saidiya Hartman, pubblicata da Tamu edizioni. E lo fanno più, forse, queste case editrici, con interventi culturali situati, “esposti” e in divenire, che non l’accademia italiana, che ha traslato i Postcolonial Studies o la Critical Race Theory con modalità produttiviste che risultano inoffensive, poiché, fra l’altro, tradotte con estrema difficoltà e scarsità (materiale, ma talvolta anche ideologica) nel dibattito culturale italiano.

Tuttavia, non è soltanto una questione, in sé consolatoria, di mettere “Davide contro Golia” (per nessuna delle parti in causa): questo casus belli, che si può incistare o recidere dal testo, a seconda delle posizioni, indica una fragilità del campo letterario internazionale, nelle sue dinamiche di produzione, distribuzione, traduzione e circolazione. Un caso anche qui non omogeneo, come non lo è la già citata cancel culture (o supposta tale): se si ricorda facilmente un caso che sembra analogo, come quello delle traduzioni di Amanda Gorman in alcune lingue europee, è anche opportuno sottolineare la differenza tra i libri di Gorman e Philip, tra il portato culturale e politico dell’uno e dell’altro, e, non ultima, la differenza nella gestione legale, professionale ed economica dei due libri.

Proprio in funzione di queste argomentazioni (e di molte altre che inevitabilmente esorbitano dalla lunghezza di questo intervento), la traduzione italiana di Zong! va a mio parere del tutto difesa e, ancor di più, discussa e fatta circolare, perché riapre il campo di questioni oggi fondamentali, anziché richiuderlo nel campo – inevitabilmente social – delle polemiche e delle accuse, delle insussistenti definizioni reciproche che immobilizzano lo scontro ideologico anziché farne progredire la dialettica.

Insomma, la traduzione non è certamente un pranzo di gala, perché porta altrove testi che non sono facilmente traslabili (come non sono stati traslati i corpi delle persone annegate nella traversata della nave Zong, i quali sarebbero stati traslati, in ogni caso, verso un presumibile destino di violenza e annichilimento), ma è un “pranzo” (leggasi “rivoluzione”, come nel motto originale, e dunque come “conflitto”, e non soltanto come “dialogo”) che deve continuare ad essere con-diviso, nella pratica e non solo nella teoria, da più persone possibili, in più lingue e culture possibili.