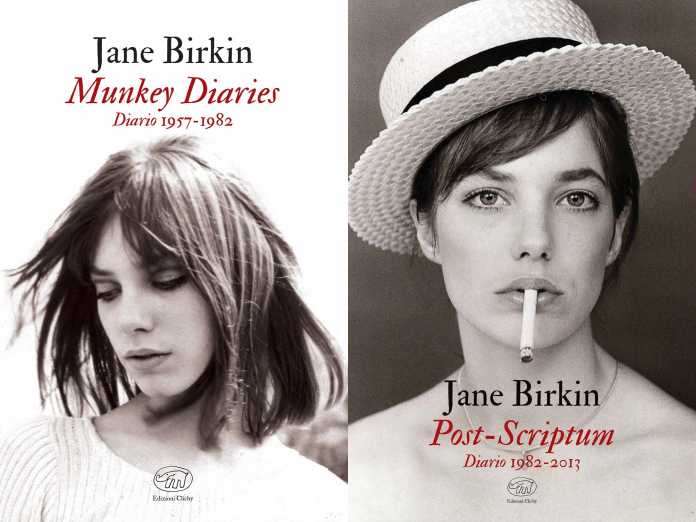

“Mi sento così isolata, ogni volta che sono contenta di me c’è sempre qualcuno che mi dice: ‘Oh non hai niente sopra, niente sotto, perché ci provi? (…)’. O ancora: ‘Sei un ragazzo, non una ragazza’. E mi sento esclusa e diversa.” Sembra un brano delle Claudine di Colette, ma venato di tormentata tristezza. È il 30 giugno 1961. Jane Birkin, malinconica quindicenne, da quattro anni tiene un diario. Privilegiato silente confessore è il suo scimmiotto di peluche: Dear Munkey e quell’esile ragazza sono già inseparabili. Più fedele di un marito, di un amante. Lo porta con sé ovunque, nelle case in cui vivrà, nelle chambres d’hotel, nei viaggi intorno al mondo, feticcio prezioso celato, dalla fine degli anni Sessanta, in un bizzarro paniere contenente di tutto e tutta la sua vita. Munkey e i diari – dei quali, nel 2018, l’attrice londinese ha deciso di pubblicare Estratti scelti e commentati – troveranno spazio anche nella celeberrima Birkin bag. Una creazione di Hermès, iconica come la sua ispiratrice. Ma è pura illusione credere che una semplice borsa possa raccontare Lei.

Chelsea girl

Dall’aprile 1957 all’11 dicembre 2013 – il giorno in cui muore la primogenita Kate Barry e con lei “il diritto di esprimersi” – Jane non scrive per sedurre o per eternare se stessa: non è una diva (non lo sarà mai), non è Anaïs Nin. Nei cahiers adolescenziali affiora una figlia amatissima, una debuttante insicura, Chelsea girl che a diciassette anni calca timidamente i palcoscenici del West End sulle orme della madre, famosa attrice teatrale. Naturalmente ribelle, Jane entra in punta di piedi nel variopinto tourbillon della Swinging London, inconsapevole della sua bellezza lunare, di lì a poco catturata dalla macchina da presa di Michelangelo Antonioni in Blow Up (1967), mentre il precoce matrimonio con il compositore John Barry sta naufragando. Jane (Blow Up) Birkin – così ora viene soprannominata, dopo il successo del film – per molti è già un sex symbol, per Barry, trentenne fedifrago e vanesio, una moglie troppo assillante. Munkey asciuga le sue lacrime, consola il mal d’amore: “Ho paura della solitudine delle ore e dei giorni (…) Devo essere capace di qualcosa di meglio, ho un cervello, immaginazione, sentimenti, e amo le persone, ma devo avere uno scopo, con un bambino sarò completa”.

Nell’agosto del 1967, una ragazza sola e ancora innamorata abbandona il tetto coniugale, portando con sé la piccola Kate, come un’“eroina da romanzo d’appendice divorata dall’angoscia”, scrive. Il Sessantotto è alle porte e Jane ha appena iniziato la sua rivoluzione. Parigi non è lontana.

L’affaire Gainsbourg

“Ho appena finito un film intitolato Slogan in Francia. Dentro c’è un uomo che amo e il suo nome è Serge Gainsbourg. Ha un modo di fare particolare, ma io lo amo, è così diverso da tutto quello che conosco, abbastanza dissoluto ma puro al tempo stesso.” Agosto 1968. Jane ha ventidue anni, Gainsbourg quaranta, un matrimonio fallito e una carriera in ascesa. Come se non bastasse, ha fama di ostinato alcolista e fumatore, odia farsi il bagno nonché lavarsi i piedi (sic!) e, strano a credersi, è un byroniano tombeur de femmes. Con lui Jane vivrà una storia d’amore lunga dodici anni, inaugurata dalle note di una canzone scandalosa, Je t’aime, moi non plus (1969) – il film omonimo girato da Gainsbourg è del 1976 – e dalla nascita di una figlia, Charlotte, nel 1971.

In netto contrasto con l’immagine di coppia trasgressiva esibita a dismisura da reporter e fotografi di grido, i diari degli anni Settanta traboccano pudicamente di quell’amour–passion che Jane non ha mai vissuto, delle avventure musicali e cinematografiche che faranno di lei una star in Francia, così come il compagno/Pigmalione ha ben orchestrato. Pezzi facili raccolti in Di Doo Dah (1973), primo trentatré giri della giovane chanteuse, ne enfatizzano la voce flebile e dolce, segnando l’inizio di una feconda carriera musicale. Ma la voce di Jane risuona anche nelle piazze parigine in cui si manifesta a favore dell’aborto (novembre 1971) o contro la pena di morte (1974), risponde infuriata a chi pretende da lei foto di nudo frontale, grida in silenzio al vecchio Munkey le pene di un amore quasi perduto. Il Poeta ha ferito la sua Musa: “Ieri sera ha detto che bevevo unicamente perché lui mi permetteva di farlo, che vivevo unicamente perché mi lasciava vivere. Io sono la sua bambola con le mie qualità di bambola, ma completamente riproducibili con un materiale migliore del mio”. Amarezza e disincanto. E un copione che sembra ripetersi. Sfumato il progetto di un sontuoso matrimonio alla Gare de Lyon nel 1974, sul finire del decennio una delle donne più glamour del mondo afferma di essere “stanca di se stessa”, di vivere per “lo sguardo degli altri”, felice e, al contempo, terrorizzata di essere una madre. Il terzo uomo della sua vita, il regista francese Jacques Doillon, la corteggia con tenacia, Gainsbourg cerca di riconquistarla regalandole una Porsche. Ma è pura illusione credere che un’auto di lusso possa fermare Lei.

Jane B. par Jane B.

Per alcuni uomini le donne – siano compagne, muse, amanti – hanno una scadenza come lo yogurt. Raggiunta una certa età vengono sostituite con una femmina molto più giovane. Doillon, al pari di Gainsbourg, non fa eccezione. “Gli uomini sono così diversi. Poco importa cosa se ne dice, è veramente la loro ambizione che passa sopra tutto il resto, mentre le donne cercano sempre la cosa che le farà sentire un essere completo, non l’attributo di qualcuno, non un accessorio” annotava Jane nel 1978. Come contraddirla? Vittima dell’andropausa, dopo una relazione decennale e una figlia, Lou, nata nel 1982, in Post-Scriptum la femme revoltée registra i segni incipienti della crisi, i sensi di colpa, il disincanto: la gelosia non è infondata, soprattutto se l’uomo che ami ti fa sentire “vecchia, senza nessuna bellezza né dell’anima né del corpo”. Eppure, proprio in quei difficili anni Ottanta, lasciatasi alle spalle pellicole mediocri e piccoli camei in produzioni internazionali, è un’attrice sensibile e incantevole a sedurre cineasti del calibro di Leconte, Granier-Deferre, Rivette, Tavernier, Godard, Marion Hänsel e Agnès Varda: con queste ultime girerà rispettivamente Dust (1985) e Kung Fu Master (1988), incarnando due personaggi complessi e, ora sì, potentemente trasgressivi.

Nel 1985 Patrice Chéreau la vuole in teatro per recitare Marivaux a fianco di Michel Piccoli: sfida accettata e vinta, nonostante le paure e un’accidiosa ossessiva insicurezza. L’anno seguente canta dal vivo per la prima volta al Bataclan ed è un trionfo. Da allora cinema, teatro e tournée musicali, in Francia e all’estero, si intrecceranno senza posa alla vita privata di Jane, ai lutti e alle separazioni, alle sue battaglie a sostegno di Amnesty International, all’impegno concreto nei teatri di guerra di Sarajevo (1995) e del Kosovo (1999), alla scrittura e alla regia di un film autobiografico, Boxes (2006). Instancabile e generosa, a fine anni Novanta il corpo la tradisce: “avevo avuto un piccolo cancro, il primo…”. Poi, dal 2007 al 2010 la sfibrante battaglia contro la leucemia. Munkey non c’è più a sorreggerla, se ne è andato con Gainsbourg nel 1991, “per proteggerlo nell’aldilà”, ma Jane continua a scrivere a (e di) Kate, Charlotte, Lou – ora diventate madri, compagne, artiste talentuose – avvolgendole di una struggente tenerezza che evoca le Lettres di Madame de Sévigné.

L’ultima avventura è la pubblicazione di questi splendidi diari, manifesto di un’antidiva per eccellenza, l’aura intatta, il sorriso inconfondibile e una conturbante saggezza: “Bisogna vivere senza aspettarsi troppo. I miei ricordi belli risalgono a così tanto tempo fa. Resta solo la tristezza del tempo perduto”.