Nel titolo l’intero romanzo: l’aratro è lo strumento di lavoro che incatena da sempre i lavoratori alla terra; ritorto (storto, curvato su se stesso) è l’aggettivo che lo qualifica e ne mostra tutta la fatica e il logoramento, ma fa anche riferimento al tempo circolare e fermo in un eterno e monotono presente, fatto di sfruttamento senza passato e senza futuro, che faticosamente si mette in moto.

Aratro ritorto racconta la vita e le vicende di una comunità di braccianti in una fazenda nel sertão di Bahia (nord-est del Brasile) durante il Novecento, riservando una grande attenzione alle donne e alla loro doppia oppressione in una situazione marcatamente patriarcale.

Gli abitanti di Água Negra sono i discendenti degli schiavi neri che – dopo l’abolizione assai tardiva della schiavitù in Brasile (1888) – non ottennero il riconoscimento di alcun diritto proprietario sulle terre lavorate da generazioni, continuando a essere soggetti a una forma di schiavitù di fatto, non meno brutale della precedente: lavorare senza sosta, senza compenso in denaro, senza contratti di sorta, se non pezzetti di carta privi di valore giuridico, che accordano al lavoratore la possibilità, revocabile in ogni momento, di risiedere nella fazenda e costruirvi una casa che non dove assolutamente essere di mattoni, bisognosa di periodi rifacimenti a sottolineare la dipendenza totale dalla benevolenza dei padroni ai quali è dovuta anche parte del raccolto dei piccoli orti coltivati per il sostentamento delle famiglie.

Ancora oggi in Brasile le comunità quilombane (vale a dire di discendenti di neri fuggiti dalla schiavitù o ex-schiavi liberati, come i protagonisti del romanzo) lottano per il riconoscimento del proprio diritto alla terra.

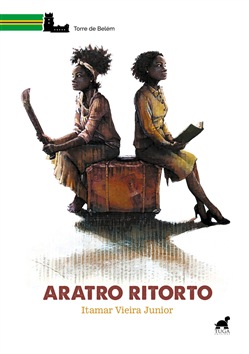

Due sorelle, le bambine Bibiana e Belonìsia, attratte da un coltello nascosto nella valigia della nonna si feriscono gravemente e una delle due si recide la lingua rimanendo muta per il resto della vita. Un filo di lama, come l’autore chiama la prima parte del romanzo, che irrompe nel sempre uguale del tempo dello sfruttamento ma anche della prima fanciullezza e mette in moto la storia.

Il rapporto fra le sorelle, una destinata da allora “ad esprimere il desiderio dell’altra, e l’altra a rendersi leggibile nell’espressione del suo desiderio”, incarna simbolicamente il rapporto che l’intera comunità intrattiene con sé stessa, stretta fra le condizioni di una vita muta di parole e diritti e i primi processi di presa di coscienza e parola. Una delle due sorelle rimarrà legata alla vita del lavoro nella fazenda, mentre l’altra studierà e farà scelte diverse, ambedue faranno però un proprio percorso di emancipazione che in qualche modo sconteranno perché essere libere e autodeterminarsi non è facile e assodato.

La lingua di Aratro ritorto è lenta, quasi monotona, come è lento il tempo eternamente presente del lavoro continuo da “domenica a domenica” senza riposo e senza tempo per sé; il tempo ciclico della natura e della terra intimamente legate agli abitanti della fazenda, una lingua collettiva e quasi indistinta che tesse insieme in modo accurato tutti gli elementi (naturali, umani e religiosi) che compongono la comunità. Un tempo interrotto e scandito solo dalle feste rituali dello Jarè (una variante del più noto culto sincretico del Candomblé) che hanno la funzione di mantenere vivi i legami nella comunità e nelle famiglie, ricucire i dissidi, curare le malattie con erbe medicamentose e i mali dello spirito attraverso le figure dei curadores, mediatori fra il mondo degli spiriti, dai quali si fanno possedere o “cavalcare”, e degli umani. Curador come Zeca Cappello Grande, padre delle due sorelle, che “era rispettato dai vicini e dai fihlos-de-santo, dai suoi padroni e signori, e da Sutério, l’amministratore. Era il lavoratore citato come esempio per gli altri, non si lamentava mai, indipendentemente da ciò che gli veniva richiesto”.

Zeca Cappello Grande preserva la comunità, è anche capace di difenderla e di far aprire una scuola affinché i figli, le sue figlie, possano imparare e sperare in una vita migliore, ma è incapace di comprendere e accettare la presa di coscienza che comincia ad attraversare la comunità quando la figlia Bibiana e il marito Severo insofferenti del destino loro riservato prima lasciano Água Negra per poi ritornare e cominciare una attività militante, secondo le esperienze maturate altrove, per la difesa dei diritti della comunità. Quando Zezé, dopo aver ascoltato la sorella Bibiana e Severo, chiede al padre “cosa volesse dire vivere con un permesso per abitare lì” e perché non fossero i padroni della terra visto che lì erano nati e ci lavoravano da sempre, Zeca risponde secco al figlio: “Lavora di più e pensa di meno”.

Con la coscienza dei propri diritti e il desiderio di libertà, nella comunità entra anche la storia e la memoria collettiva e dei singoli, rimobilizzata specialmente dalle donne, una memoria che capisce che “la paura aveva attraversato il tempo e faceva parte della nostra storia da sempre” fin da quando il popolo nero aveva attraversato l’Oceano sulle navi schiaviste. E, insieme alla memoria, entrano giocoforza anche il dissidio, la divisione perché prendere coscienza significa anche scegliere e riconoscersi in una parte, significa conoscere altre cose, abbandonare la fazenda e destini fino allora considerati inevitabili specialmente dalle donne. Quando si sceglie, si divide per poter riunificare, e anche gli dei custodi e garanti dell’unità della comunità sembrano dileguarsi.

Ma Santa Rita Pescadeira che attraverso Mìuda, la vecchia encantada, aveva predetto a Bibiana che “dalle tue mosse giungerà la tua forza e la tua sconfitta” prenderà partito e sosterrà le sorelle e la comunità nel momento massimo del pericolo.

Itamar Vieira Junior, nato in Brasile nel 1979, con un dottorato di studi etnici e africani ha vinto con questo romanzo il più importante premio letterario brasiliano: lo Jabuti.