Abbiamo parlato dell’ultimo romanzo di Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij, il giorno prima della sua uscita qui su Pulp Libri, il 29 marzo scorso. L’accoglienza della critica è stata ottima, come spesso accade per i suoi testi, e siamo certi che anche i lettori ne decreteranno il successo. Ci è sembrata l’occasione giusta per fare due chiacchiere con un autore sulla scena letteraria italiana da quattro decenni il cui punto di vista ampio e le esperienze fatte posso essere utili per definire un periodo in cui i cambiamenti letterari e non sono stati parecchi.

***

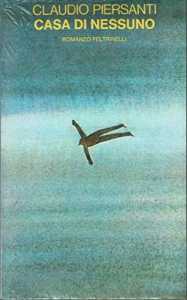

Questo tuo ultimo romanzo, Quel maledetto Vronskij viene giusto quarant’anni dopo il tuo esordio, quando un giovane Claudio Piersanti pubblicava con Feltrinelli Casa di nessuno. Era il 1981 e in quegli anni, uno dopo l’altro, hanno esordito scrittori che hanno fatto parte del Movimento bolognese del ’77. Penso, oltre a te, a Marco Lodoli, Enrico Palandri e Pier Vittorio Tondelli. Avete fatto parte di quella avanguardia letteraria che ha sdoganato la narrativa dalla sua dimensione frivola e superficiale, come era considerata nel decennio precedente, e l’avete trasformata in una nuova forma di militanza. Che ricordi serbi di quegli anni, che clima si viveva nel mondo letterario e fuori? C’era davvero tutto questo fervore frenetico?

Direi che io e Palandri siamo stati più coinvolti. Bologna ha avuto una sua specificità, a Roma e a Milano non c’era lo stesso movimento. Pier Vittorio probabilmente partecipava alle assemblee ma ancora non lo conoscevo. Lodoli era già troppo ironico per fare l’indiano metropolitano. Con Palandri e altri due (Carlo Rovelli e Maurizio Torrealta) curammo un libro sul Settantasette e ci beccammo un pacco di denunce. Un intelligente PG di Verona ci infilò in un’amnistia che non ci riguardava e ci risparmiò processo e condanna certa a quattro anni. Feci politica fino a quando non uscì di galera l’ultimo dei nostri militanti e lì interruppi per sempre la mia attività politica. Dentro c’era stata Radio Alice, c’erano stati i tanti giornali e riviste. Regalai tanti anni fa tutta la mia collezione a una libreria di Bologna. Ero stato anarchico da ragazzino, reagendo così alla strage di piazza Fontana e all’omicidio di Pinelli. Poi feci politica con Lotta Continua, scrivendo anche sul quotidiano, ma sono sempre stato un individualista. Soprattutto culturalmente. Non ero dominato da nessuna ideologia e non avevo simpatie per i gruppi insurrezionalisti. Non ero un pacifista ma non amavo la violenza e non mi piacevano le armi. Quando scrissi il mio primo libro avevo già letto Proust. E anche molte altre cose. Il mio rapporto con la letteratura non si è mai interrotto. Ricordo la delusione dei (pochi) giornalisti che venivano a trovarmi nella mia casa ancora studentesca: siccome avevo scritto di un giovane ubriacone un po’ surrealista che viveva rubacchiando non mi fotografavano tra i miei libri ma soltanto in strada. Ero laureato in filosofia. Oltretutto ero astemio. Non capivano che il ragazzo del mio libro non ero io.

Direi che io e Palandri siamo stati più coinvolti. Bologna ha avuto una sua specificità, a Roma e a Milano non c’era lo stesso movimento. Pier Vittorio probabilmente partecipava alle assemblee ma ancora non lo conoscevo. Lodoli era già troppo ironico per fare l’indiano metropolitano. Con Palandri e altri due (Carlo Rovelli e Maurizio Torrealta) curammo un libro sul Settantasette e ci beccammo un pacco di denunce. Un intelligente PG di Verona ci infilò in un’amnistia che non ci riguardava e ci risparmiò processo e condanna certa a quattro anni. Feci politica fino a quando non uscì di galera l’ultimo dei nostri militanti e lì interruppi per sempre la mia attività politica. Dentro c’era stata Radio Alice, c’erano stati i tanti giornali e riviste. Regalai tanti anni fa tutta la mia collezione a una libreria di Bologna. Ero stato anarchico da ragazzino, reagendo così alla strage di piazza Fontana e all’omicidio di Pinelli. Poi feci politica con Lotta Continua, scrivendo anche sul quotidiano, ma sono sempre stato un individualista. Soprattutto culturalmente. Non ero dominato da nessuna ideologia e non avevo simpatie per i gruppi insurrezionalisti. Non ero un pacifista ma non amavo la violenza e non mi piacevano le armi. Quando scrissi il mio primo libro avevo già letto Proust. E anche molte altre cose. Il mio rapporto con la letteratura non si è mai interrotto. Ricordo la delusione dei (pochi) giornalisti che venivano a trovarmi nella mia casa ancora studentesca: siccome avevo scritto di un giovane ubriacone un po’ surrealista che viveva rubacchiando non mi fotografavano tra i miei libri ma soltanto in strada. Ero laureato in filosofia. Oltretutto ero astemio. Non capivano che il ragazzo del mio libro non ero io.

Tu hai sempre avuto un rapporto particolare con le parole, credo che si veda anche da come le usi quando scrivi. Del resto, tutti i lavori che hai svolto hanno come protagoniste le parole, il cinema e la TV sono stati punti fermi nella tua carriera: le sceneggiature per Carlo Mazzacurati, a cui eri legato da un’amicizia profonda, le sceneggiature per i fumetti, uno per tutti da ricordare il bellissimo Stigmate con i disegni di Lorenzo Mattotti che vede anche oggi sempre nuove edizioni, sei stato giornalista scientifico per la televisione con una lunghissima inchiesta su l’AIDS per Rai 2 e hai avuto un’esperienza come direttore responsabile di una rivista di neurobiologia. Claudio Piersanti e le parole, come è stato in tutti questi anni questo rapporto?

Tu hai sempre avuto un rapporto particolare con le parole, credo che si veda anche da come le usi quando scrivi. Del resto, tutti i lavori che hai svolto hanno come protagoniste le parole, il cinema e la TV sono stati punti fermi nella tua carriera: le sceneggiature per Carlo Mazzacurati, a cui eri legato da un’amicizia profonda, le sceneggiature per i fumetti, uno per tutti da ricordare il bellissimo Stigmate con i disegni di Lorenzo Mattotti che vede anche oggi sempre nuove edizioni, sei stato giornalista scientifico per la televisione con una lunghissima inchiesta su l’AIDS per Rai 2 e hai avuto un’esperienza come direttore responsabile di una rivista di neurobiologia. Claudio Piersanti e le parole, come è stato in tutti questi anni questo rapporto?

Vero, ho avuto un rapporto speciale con le parole, ci sono sprofondato dentro da piccolo. Nella parola letta e scritta. Mi ha insegnato a leggere mia madre, lettrice di libri popolarissimi, come Ben Hur o il libro Cuore. Anche i fumetti mi piacevano molto, forse imparai proprio per leggerli. Ma questo strano dono non fu apprezzato a scuola, e peraltro neppure da mio padre, che considerava da buon militare una perversione comprare libri. Fui guardato con sospetto da maestri e professori ed ebbi una terribile carriera scolastica, che contribuì a trasformarmi in un ribelle di professione. Fuggivo continuamente di casa, andavo anche all’estero, a Parigi per esempio, vendevo Rouge al quartiere Latino ma frequentavo strani mistici, leggevo libri introvabili, come Il libro tibetano dei morti e Il pellegrino cherubico. Il mio poeta preferito era Hart Crane. Mescolavo tutto, filosofi e poeti, Kant e Baudelaire, e in fondo così continuo a fare. Il mio buon rapporto con le parole fu apprezzato più tardi, in piena maturità. Prima è stato incredibilmente un fattore di discriminazione. Fino ai vent’anni anni nessuno è riuscito ad addomesticarmi. Ma ho avuto incontri miracolosi. In un terribile istituto tecnico di periferia, dove ero finito dopo espulsioni e bocciature, incontrai una professoressa di italiano: avrebbe voluto insegnare greco e latino al classico, e invece era finita lì. Fui lei il mio liceo classico. Mi fece leggere tragedie greche e poeti latini, prestandomi anche libri preziosi e per me irraggiungibili. Qualche amico non ha mai creduto in questa storia, ma per fortuna qualche anno fa la mitica professoressa è venuta a una mia presentazione e l’ha confermata in pubblico, devo dire commuovendosi un po’.

La solitudine è uno dei temi ricorrenti dei tuoi testi, e se lo è senza dubbio in Luisa e il silenzio e in misura diversa ne Il ritorno a casa di Enrico Metz, che questo tuo romanzo mi hanno ricordato, è per te – ne parlammo anni fa non ricordo in quale occasione –, una condizione mentale da conquistare e da difendere. Giovanni e Giulia, la coppia protagonista di questo tuo ultimo lavoro, sono molto legati ma per motivi diversi vivono momenti di solitudine. È come un momento in cui la mente elabora e approfondisce, spesso i tuoi personaggi la usano per vagare e trovare risposte dentro loro stessi.

Da bambino subivo strane punizioni: se ne combinavo una grossa finivo in prigione. Vivevo in una caserma e mio padre era il comandante. Era normale. Quelle ore sul tavolaccio di legno con la coperta che piccava sono state importanti per me. Ero orgoglioso della mia resistenza: non cedevo di un millimetro. Mia madre mi portava da mangiare corrompendo la guardia. La solitudine è legata al mio nomadismo. Sapevo che ogni amicizia sarebbe stata provvisoria, ogni mio legame lo era. Avevo imparato a cambiare città senza voltarmi indietro. Scoprire una città nuova in motorino, senza conoscere nessuno, immaginarsi una nuova vita. E poi quel sentirmi straniero non mi dispiaceva, ogni volta potevo correggere il mio personaggio. Ricordo che il mio vecchio calzolaio, a Bologna, mi disse quando cambiai quartiere: “Ce lo volevo dire, signor Pier (scriveva in una suola Pier e nell’altra Zante), tanto si può dire che l’ho vista crescere! Per essere uno straniero lei parla l’italiano meglio di me!” Nel mio appartamento avevano vissuto prima tre studenti greci. La solitudine è la mia forza. In certi periodi ho dovuto frequentare per lavoro moltissime persone: ricordo il desiderio disperato di solitudine e di silenzio. Andavo in ferie e non parlavo per quattro settimane. Leggevo e scrivevo. Anche da ragazzo movimentista avevo bisogno di chiudere la porta e restare solo a lungo. La solitudine per me è essenziale, sia per leggere e scrivere che per riposare. La pandemia ha soltanto accentuato le mie abitudini.

Da bambino subivo strane punizioni: se ne combinavo una grossa finivo in prigione. Vivevo in una caserma e mio padre era il comandante. Era normale. Quelle ore sul tavolaccio di legno con la coperta che piccava sono state importanti per me. Ero orgoglioso della mia resistenza: non cedevo di un millimetro. Mia madre mi portava da mangiare corrompendo la guardia. La solitudine è legata al mio nomadismo. Sapevo che ogni amicizia sarebbe stata provvisoria, ogni mio legame lo era. Avevo imparato a cambiare città senza voltarmi indietro. Scoprire una città nuova in motorino, senza conoscere nessuno, immaginarsi una nuova vita. E poi quel sentirmi straniero non mi dispiaceva, ogni volta potevo correggere il mio personaggio. Ricordo che il mio vecchio calzolaio, a Bologna, mi disse quando cambiai quartiere: “Ce lo volevo dire, signor Pier (scriveva in una suola Pier e nell’altra Zante), tanto si può dire che l’ho vista crescere! Per essere uno straniero lei parla l’italiano meglio di me!” Nel mio appartamento avevano vissuto prima tre studenti greci. La solitudine è la mia forza. In certi periodi ho dovuto frequentare per lavoro moltissime persone: ricordo il desiderio disperato di solitudine e di silenzio. Andavo in ferie e non parlavo per quattro settimane. Leggevo e scrivevo. Anche da ragazzo movimentista avevo bisogno di chiudere la porta e restare solo a lungo. La solitudine per me è essenziale, sia per leggere e scrivere che per riposare. La pandemia ha soltanto accentuato le mie abitudini.

Come abbiamo precedentemente detto, Quel maledetto Vronskij celebra i tuoi quarant’anni di pratica della letteratura italiana. Non si può dire che sei stato un autore prolifico, i tuoi libri sono sicuramente meno delle tue sceneggiature, ma in tempi così diversi – sembrano passati secoli sotto molti punti di vista – tu sei sempre riuscito a mantenere una coerenza letteraria che ha badato sempre all’essenzialità, a una precisione lessicale che dà l’impressione di essere quasi maniacale, come se la scelta di ogni parola che usi sia ponderata. Non una frase ma neanche una parola che sembra stonare con la precedenza e la successiva. Questo “rigore letterario” quanto deve alla tua amicizia con Romano Bilenchi, grande autore del Novecento? Ti viene naturale o ci lavori molto sopra?

Ammiravo e ammiro molto la scrittura di Romano Bilenchi, che come dici è stato mio amico, fino alla sua morte. Non voleva essere maestro di nessuno e con me lo è stato del tutto involontariamente. Attraverso lui, e conoscendo altri scrittori della sua generazione, ho percepito direi anche fisicamente quella che pasolinianamente ora potremmo chiamare una tradizione. Maria Corti, studiosa importantissima che ho avuto la fortuna di conoscere, definiva “nevrosi stilistica” la sua ossessione per la perfezione. Forse un’interpretazione esagerata, perché dà la prevalenza a un aspetto formale quando invece Romano era scrittore di contenuti. Prima di tutto perché era davvero uno scrutatore d’anime. Sapeva quello che mi succedeva semplicemente guardandomi. Aveva antenne lunghissime e sensibili, sapeva tutto anche se non usciva di casa da decenni. La mia scrittura era già formata quando ho conosciuto lui e altri della vecchia guardia. Avevamo fatto le stesse letture, non c’era una scuola toscana. Romano amava Tozzi ma non si riconosceva in una scuola toscana. Proveniva da scrittori russi e francesi. Se una scuola toscana c’era insegnava a guardarsi attorno e scoprire altre letterature e altre lingue. Romano era un uomo curioso e libertario, ma in fondo anche un mistico laico, non so come definirlo. Abbiamo parlato più di Caterina da Siena con lui che di Togliatti. Peraltro su quest’ultimo, che lui in parte assolveva, le nostre discussioni non erano tranquillissime: detestavo Togliatti dalla prima giovinezza. Ma era un conflitto superficiale: amavamo entrambi Vasilij Grossman.

Il tuo è un romanzo d’amore sui generis, non credo ci siano dubbi. Giovanni e Giulia si amano e se si allontanano è per far soffrire meno l’altro. Dopo ventisei anni di matrimonio si amano come il primo giorno, sono pieni di attenzioni, non vedono l’ora di stare insieme, fanno l’amore con passione e condividono tutto. È un romanzo pieno di profumi, del loro giardino e della loro vita, e al contrario dei matrimoni di oggi, dove il tradimento sembra essere considerato simbolo di modernità e di libertà sessuale, il loro amore sembra un universo a sé stante. Una stella attorno a cui orbitano entrambi, che non ha bisogno di altro, amicizie o parenti che siano e, sembra, neanche della figlia che da giovanissima si è trasferita in Germania.

Non ho mai pensato di scrivere un romanzo sulla famiglia. Mi occupo soltanto di individui, tutto è visto attraverso i loro occhi e anche attraverso la loro cultura. L’attuale sbracamento narcisistico e la conseguente perdita del pudore sono banali e già visti mille volte in tanti momenti di profonda crisi sociale. La relazione tra Giovanni e Giulia è libera e autentica, non è frutto di condizionamenti culturali. Del resto tra le mie più vecchie conoscenze l’unica coppia restata immutata da 50 anni è quella di due amici anarchici. Anarchici veri, da giovani vendevano Umanità Nova. Non credo stiano insieme per difendere il concetto di famiglia.

Il romanzo è ambientato in una metropoli, dai dettagli mi sembra si scorga Milano, mentre alla fine si sposta in un paese di montagna, e negli anni del cambio di millennio. Ho apprezzato molto questo tipo di ambientazione che io chiamo universale perché è una vicenda che potrebbe essere inserita in qualsiasi altra città del mondo occidentale senza che la trama ne risenta. Ci sono temi paralleli, come il cartello con la scritta un’asino che ci porta nel tempo degli errori e del pressapochismo culturale, la fine della stampa tradizionale, la tecnologia che si sostituisce al lavoro dell’uomo sempre più frequentemente, e la vicenda si snoda con l’accumulazione di personaggi, ricordi, momenti, modelli parentali.

Sì, certo, la città è Milano. Ci sono luoghi riconoscibili e anche un paio di luoghi nominati. Non tutti i nuovi milanesi del dopoguerra venivano da lontano e dal sud: molti scendevano dalle vicine montagne. Frequentando da tempo miei amici di Lugano ho imparato a conoscere quei paesi di confine. Devo dire che questi amici carissimi li ho anche derubati di qualche ricordo parentale. Questo libro racconta un po’ anche l’importanza di questa amicizia per me. In generale non amo essere invaso dalle caratteristiche e dai luoghi comuni delle città, per questo non le nomino quasi mai. Ma è chiaro che sullo sfondo di La forza di Gravità o de I giorni nudi c’è Roma. Lasciando Roma sono tornato a Nord, mentalmente. Lo sfondo di Luisa e il silenzio era Bologna, che forse tornerà ancora. Del resto è stata la mia città per vent’anni, mio figlio è nato in via dello Scalo. A volte la distanza è essenziale per riuscire a vedere i dettagli nascosti nel caos del presente. A distanza di tanti anni ho capito cosa mi spingeva in certe scelte, in certi entusiasmi, in cocenti delusioni. Ritrovo il punto Zero di alcune mie emozioni profonde, così semplici, banali, a volte persino commoventi. Per esempio le radici della mia violenza giovanile, che hanno a che fare con le mie origini familiari. Discendo da generazioni di militari. Prima e seconda guerra mondiale. E partigiani, dei quali vado molto fiero, alcuni cattolici altri comunisti. Anche mio nonno monarchico era un noto antifascista.

Nel titolo c’è il richiamo alla letteratura russa, a uno dei classici di Tolstoij più amati e letti. Vronskij è l’amante di Anna Karenina, e che Giovanni scelga questo tomo tra le letture di Giulia e decida oltre che di leggerlo di farne un’edizione unica e preziosa – lui fa il tipografo –, non si rivelerà un caso fortuito. Qui Vronskij prende il ruolo dell’antagonista, dall’uomo per cui Giovanni sospetta Giulia lo possa aver lasciato fino ad arrivare a essere qualcosa contro cui è impossibile lottare. Dalla trama potrebbe sembra un romanzo triste mentre secondo me questo tuo romanzo è un inno alla vita e all’amore.

Sono d’accordo con te. Ho scritto questo libro con molta serenità, non saprò mai per quale motivo. Volevo raccontare una storia d’amore senza retorica e frasi fatte, senza stupide esibizioni e senza dichiarazioni. Volevo anche trasmettere l’amore, antico, artigianale, di un tipografo per il suo lavoro. Ho frequentato molte tipografie, piccole e grandissime, nella mia vita. Conoscevo quegli odori, quei rumori, quella sapienza. Amare il proprio lavoro è un dono non inferiore a una storia d’amore. La fine di quel mondo, e di moltissimi altri, ci ha segnati molto più profondamente di quanto crediamo. Ogni artigiano, ogni tipografo, aveva una cifra, un suo stile riconoscibile. Non mi interessano i rimpianti, neanche il mio protagonista li apprezza. Ma ogni uomo, ogni donna, dovrebbe lasciare un segno del suo passaggio, un piccolo oggetto o una grande opera, non ha importanza. Fare un lavoro che non ci piace, vivere con un compagno o una compagna che non amiamo solo perché non abbiamo trovato di meglio… Questo è l’inferno. Sulla letteratura russa che dire? È stata molto importante per me, tutta, ho passato anni a leggerla. Püskin, Gogol, Cechov, Tolstoij, Dostoevskij, Nabokov… E potrei citarne molti altri. L’idiota è uno dei romanzi più belli di sempre, secondo molti il più bello. Da lì nasce quasi tutta la letteratura francese coeva. I russi erano grandi viaggiatori. Sono riusciti a portare dovunque la loro lingua inaccessibile, un vero miracolo. Le infinite traduzioni dei loro grandi poeti, dall’Achmatova a Pasternak, l’influenza enorme che hanno avuto su di noi.

E per finire, come vedi la situazione della letteratura italiana oggi, ci sono nomi che secondo te emergono o potranno emergere da una qualità che sinceramente non mi sembra in generale troppo alta?

Nella letteratura succede quel che succede altrove. È il momento del dilettante. Non dimentichiamo che solo in Italia si pubblicano più di settantamilamila libri l’anno. Accendi la tv e leggi sotto le mille facce che appaiono: giornalista e scrittore, magistrato e scrittore, medico e scrittore, avvocato e scrittore. Essere autore è qualifica di secondo grado. Tutti, avendone voglia, possono essere scrittori: todos caballeros. Ci sono premi letterari dove soltanto gli scrittori sono esclusi. Tanti finalisti nessuno scrittore. Non credo si sia mai raggiunto un punto più basso. Ci sarà senz’altro un motivo. Eppure ci sono giovani autori interessanti, ogni tanto ne intercetto uno. Naturalmente non considero scrittori solo quelli che la pensano come me o come i miei amici. Ognuno lo è a suo modo. Apprezzo e rispetto autori lontanissimi dal mio stile e in fondo anche dai miei interessi. Ho avuto ottimi rapporti con scrittori vicini al Gruppo 63, che dovevano essere miei nemici naturali. Per esempio con Antonio Porta, che mi seguì con pazienza nella pubblicazione del mio primo libro.