In fuga da un’Europa impazzita, come Karl Roßmann in Amerika Ida Bauer sbarca a New York, come lui subito si mette in viaggio: verso Chicago, su un treno come quello sul quale incontriamo Karl nell’ultimo frammento dell’incompiuto romanzo kafkiano. È il 1941, novembre, proprio alla vigilia di Pearl Harbour e del coinvolgimento degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale, e Ida è Dora, la Dora di Sigmund Freud: la protagonista di quel pionieristico tentativo di scandaglio critico che segnò un fallimento (Ida/Dora abbandonò le sedute prima che Freud potesse giungere a qualsivoglia risultato certo), ma che le cronache registrano come seminale per quello che, di lì a pochi anni (si era nel 1900), sarebbe stato il metodo psicanalitico.

All’inizio del romanzo Ida ha cinquantotto anni, alle spalle una vita già piena, segnata da quell’incontro ormai lontano, ma che la perseguiterà come uno stigma del quale farà fatica a liberarsi. Al primo party al quale partecipa, ascolta sbigottita il nome del medico viennese viaggiare sulla bocca degli ospiti fatui come l’ultimo fenomeno di moda, e si rende conto incredula di come “l’ombra del dottore si [sia] allungata fino all’altro continente”. È proprio questo ritorno del passato rimosso che apre il fronte dei ricordi sui quali il romanzo è costruito e che risaliranno in ampi squarci fino a quegli incontri nella Berggasse 19 e poi, da lì, alle tappe della sua vita movimentata.

L’ombra di Freud, tuttavia, non è l’unica che aleggia su Ida, e sull’autrice del romanzo. La traccia kafkiana, per esempio, è meno esigua di quanto possa sembrare dai superficiali accostamenti dai quali abbiamo preso le mosse (e al di là del fatto che Freud, nella sua famosa relazione, chiamò “Herr K.” l’uomo che Ida Bauer aveva accusato di averla molestata sessualmente). Innanzitutto gli Stati Uniti descritti dal punto di vista di un europeo che non afferra i meccanismi della loro etica, della loro logica, per il quale quelle strade troppo grandi (“La avenue non finiva mai, sia in una direzione che nell’altra. Ida si guardò intorno confusa. Com’era possibile perdersi in una strada così dritta?”) sembrano la messinscena di un incubo capitalista che lo stritola nei suoi ingranaggi.

E poi, come Karl in Amerika, Ida si trova negli Stati Uniti in conseguenza di movimenti tellurici familiari: non figlio cacciato dal padre per essersi fatto improvvidamente sedurre dalla giovane cameriera, una madre che il figlio Kurt chiama a sé nel nuovo continente per sottrarla a un destino di persecuzione (il fratello Otto era stato il fondatore del cosiddetto “austromarxismo” e lei stessa era di simpatie socialiste), quasi suo malgrado. Perché Ida è una madre ingombrante, rancorosa, incapace di accettare le scelte del figlio, detesta la sua seconda moglie, alla quale si rivolge con astio e disprezzo, è una figura che si sente apolide quale l’ha resa la storia, sempre fuori posto, sempre alla ricerca di qualcosa che sa essere impossibile da trovare e anche da definire.

C’è un trauma, dietro Ida, che si rivela nella sua spigolosità, nelle sue impuntature, nella sua ruvidezza con gli altri, così come nei rari momenti di pace – o di sollievo dal malessere che sempre la accompagna – vissuti tutti in una dimensione interiore che non si schiude al mondo. Che sia lo stesso trauma che Freud non è riuscito a curare, che in lei si agitino gli stessi fantasmi che quel lontano incontro con la psicanalisi nascente, con il suo mondo che pretendeva di imporre a lei, donna, etichette (nevrosi, isteria) derivanti dal proprio pregiudizio di logica virilizzante, il romanzo lo rivelerà a poco a poco.

Certo è che Ida, in questa sua incarnazione estrema (morirà alla fine del 1945, e il romanzo ricostruisce anche quegli ultimi barlumi di esistenza), ripercorre la sua storia e vive il suo presente in boccate rapide e ansiose come le sigarette che fuma, una dopo l’altra, a segnalare l’ansia che la consuma ma anche la sua voglia di vita. L’insoddisfazione la porta ad andare avanti in una successione di tappe, di esperienze, di incontri, che segnalano la frenesia come unico paradigma possibile di una società caotica e confusa, in cui il caso guida i destini dei singoli e sembra annullare ogni pretesa della psicanalisi, dalla quale Ida proviene, a riconsegnare a ciascuno le redini della propria esistenza.

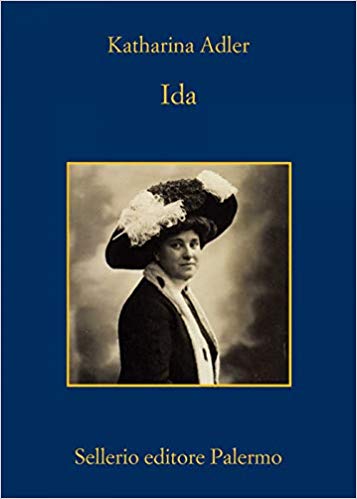

Scritto da una nipote della protagonista, basato su documenti autentici e costruito in scene che vagano tra presente e passato, ricostruendo le fasi in cui Ida si è formata, è cresciuta, è divenuta quello che è, il romanzo raffigura un’epoca e un sistema, quello psicanalitico, che ha rappresentato una delle più grandi rivoluzioni della modernità, e lo fa attraverso un racconto spassionato, che consegna i protagonisti di quelle vicende a una sorta di storia documentaria, filtrata dalla lente di una memoria che cerca di mantenersi neutrale, o tutt’al più di calibrarne le ricadute su un singolo soggetto, per quanto eccezionale come quello di Ida.

Quanta distanza dalla protagonista della pièce Ritratto di Dora di Hélène Cixous (Portrait de Dora, 1976; l’edizione italiana, a cura di Luisa Muraro, è uscita nel 1977 da Feltrinelli) in cui la storia del fallimento di Freud s’intreccia al nostro presente e diviene una sentenza sulla società in cui viviamo, nella quale si proietta l’ombra del pregiudizio maschile incistato nel cuore profondo della psicanalisi e nel metodo che attraverso Freud si sviluppa in sistema. Il romanzo di Katharina Adler, invece, è testimonianza di un atteggiamento di altro tipo, post-psicanalitico forse, che proiettandosi narrativamente verso forme classiche, quasi ottocentesche, restituisce centralità agli individui e alle storie. Anche se poi, alla fine, con tutte le sue differenze, converge con Hélène Cixous nell’innalzare Ida/Dora a ideale di donna che, come scrive l’autrice francese, “resiste al sistema, non può sopportare che la Famiglia e la società siano fondate sulla rimozione dei corpi delle donne, su corpi disprezzati, respinti, umiliati una volta che siano usati”.