Per il “geometrico visionario” della letteratura d’oltreoceano, Harold Bloom, lo scrittore di Primo amore e altri affanni va considerato come il Proust americano, senza possibilità di discussione. Quando si tratta di porsi di fronte ai massimi scrittori del Novecento si fa le spese con buone e cattive battute, intenzioni di varia specie e scetticismi più o meno pilotati, apparizioni spettacolari, innamoramenti strutturali e corporali, recuperi manieristici, sfacciate metafore, e via dicendo. Ci sono luoghi, in letteratura, che non esistono da nessun’altra parte, dove le funzioni passano dalle trionfalistiche alle più scondite esistenti, attraverso chiacchiericcio o pagine da tradurre goffamente dall’etrusco antico. Manganelli da noi scriveva come l’opera letteraria sia un artificio “di ironicamente fatale destinazione”, a New York e dintorni (probabilmente su tutta la costa orientale degli Stati Uniti) forse soltanto gli scrittori di origine ebraica la pensano così. E non sono pochi. Il resto passa per le forche caudine degli schedari posizionati nelle più potenti riviste letterarie autoctone.

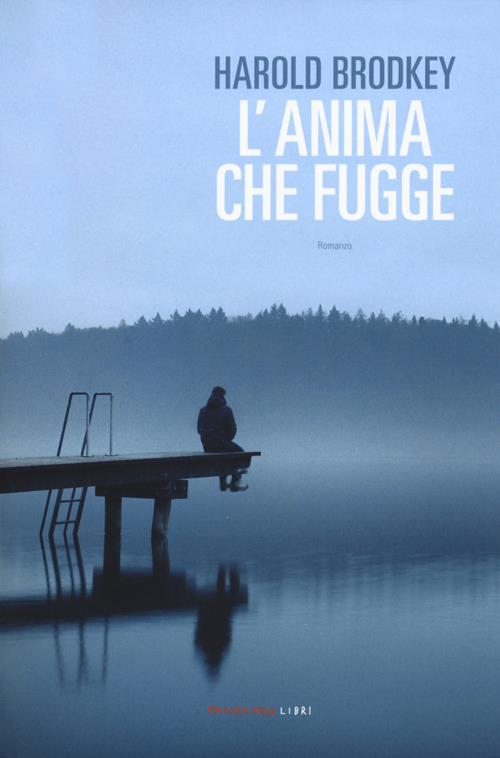

Dopo pubblicazioni scandite in numerosi anni oggi abbiamo a che fare con le oltre 1000 pagine dell’edizione italiana di The Runaway Soul, L’anima che fugge, tradotta dal poeta Flavio Santi con spericolata dedizione. Questo giacimento di iperboli e smottamenti stupì l’America quando uscì nel 1991, dopo attese leggendarie, passaggi di contratto e anteprime riscritte all’infinito. Intanto Brodkey pochi anni dopo passò all’altro mondo per via dell’Aids, non prima di aver dato alle stampe lo straordinario This Wild Darkness: The Story of My Death, “storia della mia morte” appunto, anche questo tradotto e pubblicato da Fandango con il titolo Questo buio feroce.

Nel libro Brodkey non fa di sé un esperimento anatomico, bensì espone un corpo unicamente maschile invaso dal virus micidiale. Punta il genio creativo, una prosa in bilico fra epica e lirismo, sul proprio centro. Non tollerando il silenzio, Brodkey ritrova intorno a sé quella parte acquatica che l’ha sempre sostenuto, come sulle rive dello Hudson a New York o sul tormentato flusso del Canal Grande a Venezia. Due primavere, due estati, un inverno e un autunno (1993-95), e la percezione del tempo gli si disfa, sciolta dentro le molecole dei medicinali.

Precedente a questo estremo Journal, L’anima che fugge entra nei turgori dell’adolescenza secondo un maestoso progetto temporale avanzante verso la giovinezza e la maturità tutta newyorkese di un autore che non si fece mancare sgaloppate mondane. Tempo la cui celebrazione, mentale e carnale, riporta alla definizione di “Proust americano”. Sarà pure un sortilegio letterario, resta il fatto che l’ispirazione delle centinaia di pagine fa pensare di avere finalmente di fronte il sospirato “grande romanzo americano”, esito chimerico forse mai realizzato anche se alcuni scrittori vi si sono avvicinati non poco.

Lo humour ebraico di Brodkey ha sempre avuto estimatori e “negazionisti”, forse si sta troppo larghi nella sua prosa fluviale, forse si sta troppo stretti nel tempo tedioso della biografia personale e nelle decine di pagine dedicate alla sola masturbazione. Certo vengono in mente le altrettante pagine dedicate da Proust, in Dalla parte di Swann, all’attesa del bacio materno prima di addormentarsi. Ma ha sicuramente ragione Piperno (uno che se n’intende di letteratura proustiana, di ciclicità, e di romanzo “americano”, in primis Philip Roth), quando obietta che Proust e Brodkey hanno una sensazione del “tempo” diametralmente opposta: per il primo luogo siderale e irraggiungibile, per il secondo un peso sullo stomaco difficile da togliersi. Ora che abbiamo letto L’anima che fugge possiamo testimoniare quanto ciò sia vero, quanto lo scrittore newyorkese detesti il masso addossato sul suo ventre. E odi intensamente la propria infanzia, compresi genitori naturali e adottivi.

Questo, a ben vedere, si era già scoperto nei numerosi racconti pubblicati sempre in Italia dalla benemerita Fandango. Bastava lasciarsi andare, approfondendole, alle ghiotte pienezze della narrazione, senza farsi impressionare da chi scriveva che molte di queste storie non erano che una “lagna infinita”. Per Brodkey, per una vasta cerchia di scrittori nordamericani, soprattutto dagli anni ’60 in poi, la decisione di affrontare la scrittura è stato un modo di salvarsi la vita. Col beneplacito cortese della psicanalisi, affrontare l’antro vertiginoso di infanzie e giovinezze diventava materia di studio e di discorsi alcolici in club e locali metropolitani: “Poi mi venne l’idea che un giorno sarei diventato scrittore. E la vita, la disperazione divennero cose che potevo studiare, come l’aritmetica o la geometria, o il Time. Non fu subito tutto ok certo, ma almeno si rese gestibile”.

D’ora in poi dimentichiamoci una buona volta di considerarlo “autore di culto”, lasciamolo andare anche a una sorta di mondanità primordiale, erudita e giocosa, lontana dai soliti cavilli giornalistici e da losche diatribe critiche. D’altronde, e non sembri casuale né frutto di arida scommessa, ancora ricordiamo che la pirotecnica traduzione è stata portata a termine da un poeta, uno che non si è certo accontentato di pellegrinare nelle parole senza ponderato obiettivo, oscillante dentro uno spazio-tempo in espansione.

Come l’universo intero, del resto.

16 APRILE 2018