Se c’è oggi un elefante nella stanza, è l’Antropocene, che ha portato la vita del pianeta, elefanti non metaforici compresi, alle soglie dell’estinzione. In The Only Harmless Great Thing non stupisce quindi se questi elefanti non metaforici, o meglio, queste Grandi Madri elefantesse depositarie del lavoro riproduttivo e delle narrazioni della specie, mettano su un’aria di sdegnoso compatimento per quelle “scimmie urlanti” e arroganti che dentro alle loro scatolette di latta e alle loro torri di vetro e acciaio si ostinano a vedersi come parte della soluzione e non del problema.

E il problema qui assume le sembianze di una montagna di scorie nucleari raccolte dagli stessi umani che le hanno prodotte in una zona off limits dove non crescerebbe neppure un cactus a pagarlo. Ma il problema è soprattutto: come fare in modo che tra mille o diecimila anni a qualche ominide con la memoria di un pesce rosso non salti in mente di riesumarle o di farci un parco a tema? La soluzione escogitata da una multinazionale, particolarmente stronza e creativa, è semplice: popolare l’area di cucciolosi elefanti radioattivi che brillino nella notte come smeraldi, a eterno memento mori per gli umani del futuro (quale è ovviamente un altro discorso). Un’idea grazie a cui la solita stagista precaria e plurilaureata riesce finalmente a farsi notare dai suoi capi eticamente problematici, un’idea un po’ stramba, certo, ma che sta nel budget, e, soprattutto, sembra in grado di veicolare un messaggio abbastanza empatico e cute perché lo capiscano anche gli ominidi con la testa vuota. Perché, in fondo, a chi non piacciono gli elefanti dei cartoni animati – più o meno gli unici rimasti in circolazione – come Dumbo, Tantor, Heffalump? Il problema sarà convincere gli elefanti in carne e ossa, i pochi sopravvissuti, a cominciare dalla loro saggia e coriacea matriarca. Dialogando in “proboscidese”, l’idioma elefantino riconosciuto ora anche nelle corti di giustizia.

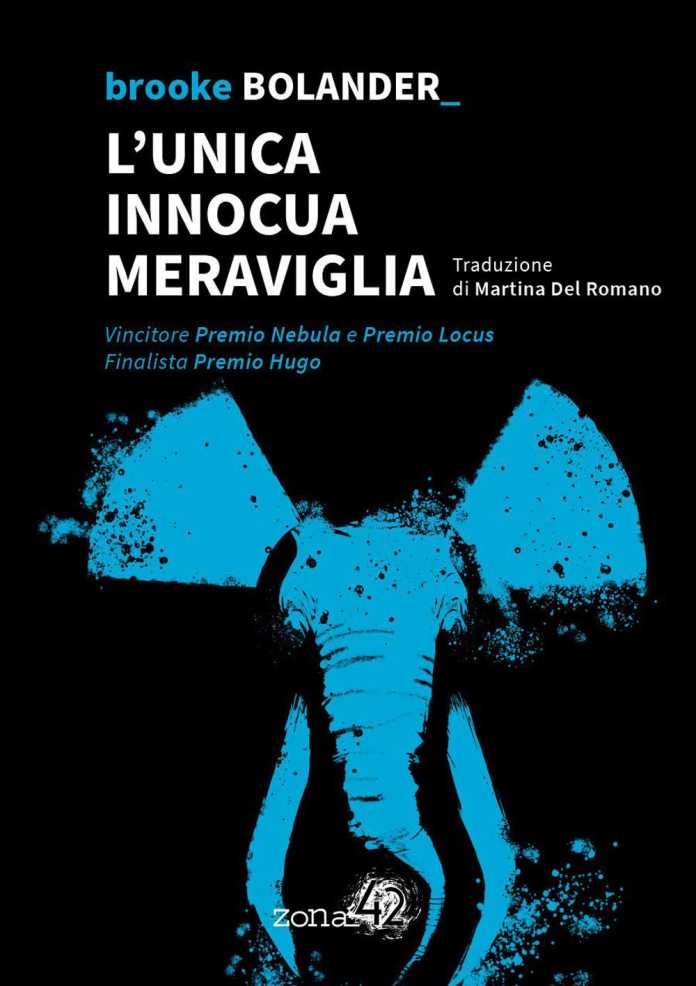

Insignita di un “Nebula” e di un “Locus”, nonché finalista del “premio Hugo”, la novelet di Brooke Bolander fa convergere nella narrazione fantasy la lettura ucronica di due episodi del primo Novecento americano, due tragedie dimenticate ma storicamente fondanti, alle origini del capitalismo dei Morgan ma anche dei Phineas Taylor Barnum. La prima è la storia delle “Radium Girls”, le operaie della Radium, addette alla verniciatura delle lancette fluorescenti degli orologi, morte per avvelenamento a causa della vernice radioattiva, rivelatasi fatale e devastante per molte di loro. La fabbrica fu chiusa in fretta e furia, alcune famiglie ottennero un misero risarcimento e la faccenda finì sepolta tra i reperti della Storia come l’Arca dell’Alleanza di Indiana Jones. La seconda è l’elettro-esecuzione pubblica dell’elefante Topsy, avvenuta a Coney Island nel 1903. La sua morte è anche la prima mai immortalata in pellicola e quindi a entrare di diritto nella storia della ottava musa, grazie al concorso degli Edison Studios (va detto che Edison, in procinto di dare vita al suo trust cinematografico, non fornì invece la corrente, avendo già vinto la sua guerra qualche anno prima, ma solo la neonata tecnica di ripresa dei Motion Pictures).

L’unica innocua meraviglia è un piccolo racconto meraviglioso che bordeggia il new fantasy con una voce originale e può anche essere letto come fiaba intersezionale per adulti. I temi che solleva non sono ovviamente emendabili con un colpo di spugna, da un passato che non passa e perseguita la storia non solo americana fino ai giorni nostri. Il dispositivo del mito, evocato dai canti della memoria collettiva elefantina, contrapposta alla quotidianità spappolata e omicida dei nostri simili, chiama in causa il miglior Neil Gaiman, uno dei riferimenti riconosciuti da Bolander. Lo sviluppo della storia, attraverso almeno tre diversi piani narrativi, è serrato e conseguente alla sua brevità, condotto con una tecnica impeccabile, che non spreca una virgola nell’arco dei personaggi. Umani e animali, tutti al femminile.