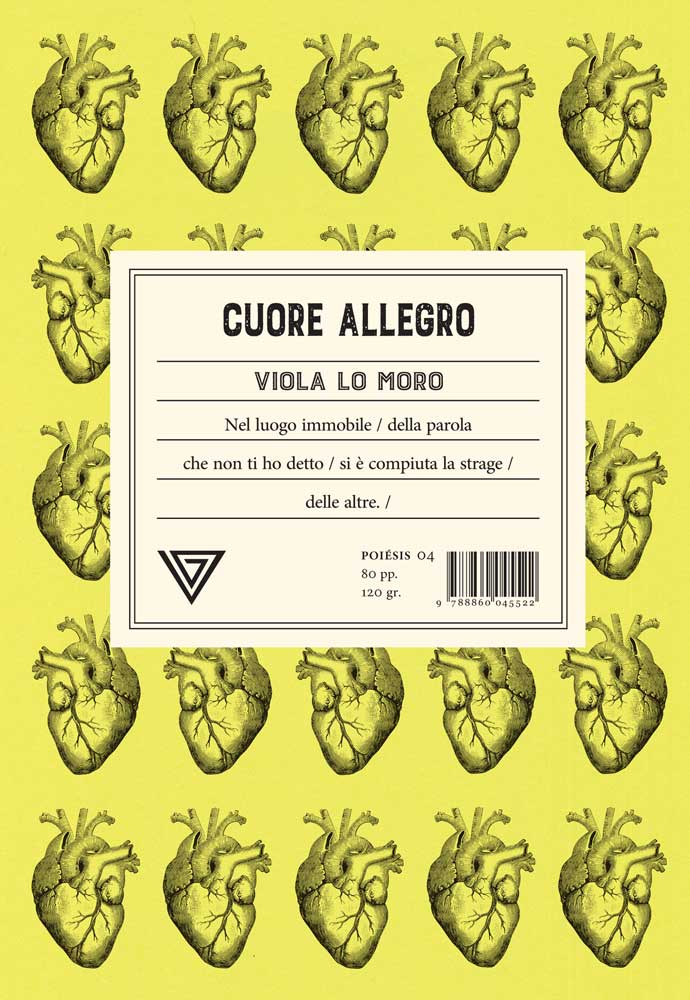

È un paesaggio di assonanze e discromie, di languori e distruzioni, di corpi allacciati e distanze irreparabili, quello che Viola Lo Moro ci regala con un esordio poetico di pura materia, con la silloge Cuore allegro. Le angosce dell’esistenza si riversano nel giorno e nella notte, in un’alternanza sonno-veglia, buio-luce che inganna, perché lo “spillo della notte” in fondo, col suo lavorarci, col suo plasmarci di consapevolezza, pur essendo “fatto di spettro”, infine “pesa e non pesa”, mentre il giorno, il “grigio, umido / l’ovattato giorno”, rivela una prosaicità, un senso di inutilità che sgomenta, e il suo preludio è un’alba di fatica e attrito, “un ferro da calza spinto a forza nella lana”.

C’è lo sdoppiamento tra anima e corpo in una veglia funebre dal sapore larvale e arcaico – come non pensare a Sylvia Plath – in cui l’ultima parola scritta è ciò che davvero decreta una inappellabile fine di tutto; perché, se la materia può divenire mortifera – e lo fa, nelle liste della spesa, nei sopralluoghi immobiliari, e in tutte quelle pratiche di “non morte” che affliggono il quotidiano delle anime malate di poesia – è la parola, e ancor prima l’ascolto profondo, che – una vocazione, una chiamata – può ricondurci sulla strada del senso.

La morte, quella vera, scandita dagli ultimi respiri, dall’ineluttabilità ritmica e spettrale del “metronomo flebo”, è una presenza onirica, un’idea che prende forma “nel silenzio-ossigeno / di una stanza bianca”, proprio quando il rintocco non proviene più dall’interno, da “un cuore, una arteria, un sistema”, ma viene dettato meccanicamente dall’esterno: una cornice che ci denatura e corrode, nonostante la continua offerta: “Ti proponiamo un liquido / un glucosio / un sale”; è la distonia dunque, tra il ritmo imposto dall’ecosistema – che plasma, nutre e affligge – e il battito insito nelle profondità della vita, che perde e corrompe, fino a che tutto viene riportato in modo tossico a una condizione profana e terrestre, e persino dell’affanno non rimane che “un monito da comodino”.

L’alba ricompare minacciosa, nell’eco delle inquietudini “ospedaliere” di Amelia Rosselli, e di nuovo l’incombere del giorno risale “strisciando l’orlo del lenzuolo” mentre il Poeta si rannicchia, inerme, è “feto nella resa”. Ma “le cose importanti stanno / sempre nascoste e non bisogna spaventarle” diceva Giovanna Sicari, e dunque il mondo del poeta è ctonio, vibrante, e ciò che per gli altri è spavento e inquietudine diviene invece una dimora, in cui muoversi come in una sala di specchi, in cui si viene posti di fronte al sottile delle proprie percezioni, dei propri fantasmi: “L’inconscio è un cesto colmo di feti prematuri. / Posso prenderne a piene mani decine / morenti o già morti.”

Il sotterraneo prende forma, ed è un’oscurità primordiale, un universo liquido, nucleare, che diviene guizzo in superficie di creature metamorfiche: “Dal mare maestose emergono / presenze /primitive” e non vi è voce che possa comunicare il roboante mistero, che per alcuni tace, e per altri grida; la poetessa è sola, “esterrefatta” di fronte alla deflagrazione di profondità frementi che la raggiungono nell’apparente quiete di una “stanza vuota dalla grande finestra”. Perché il poeta – per chiamata o condanna – è sempre trafitto da affacci precipiti, che impongono lo sguardo su di un “dentro che si plasma” continuamente, su un nucleo arroventato che si trova “nel misterioso fondo di una cosa che è / e non è se stessa”. L’instabilità è costitutiva, diviene essenza del divenire, e si concretizza ancora una volta nella stratificazione della materia vivente: il mutare è dinamismo gravitazionale, è avvicendarsi delle forme di vita: “gli uni / schiacciati sugli altri / su un’altra vita / fino al centro dell’esperienza magnetica / che risucchia dentro / e smuove in fuori”.

Il sotterraneo è di nuovo monito e presenza, avvisaglia paurosa e generatrice, energia potenziale purissima. Accade dunque che alla poetessa vengano richiesti esercizi di “cuore allegro”, quasi un’autoterapia consigliata con affettuosa coercizione; ed esistono ancora territori dove se ne può coltivare il battito: “Immagino un cervo /un fiume / lo scomporsi del sole / sull’acqua /il fuoco a sfida del buio: / il cuore allegro”, ma si tratta di istanti abitabili in modo provvisorio, trattenuti il tempo di posare le ciglia, prima di “udire il contraccolpo / del filo spezzato”. Il poeta è costretto alla visione, a percepire il reale nella sua essenza tersa e caustica, abita torrenti in fuga, e gremiti fondali: “Ecco la mia notizia dei giorni virali: / ho recuperato la vista / per necessità”.

La percezione del tumulto è insostenibile, ma diviene esiziale solo quando la realtà che ne è l’oggetto ferisce gli occhi – al contrario – di un’immobilità livida, incrinata, di una fissità ottusa, costringendo “a guardare l’ostinazione / degli oggetti / indifferenti e screpolati”. Il “rito scacciamorte” del segno, del solco sulla pietra diviene la “cosa antichissima” che evolve in scrittura, in poesia: liturgia e talismano contro quell’essere Torrente, “Quel freddo a morsa”, quel “movimento costante a valle”, che è a volte dissonanza da un genitore, o difficile reperimento di senso, o crisi identitaria, o desolazione del concreto. La materia, in particolare, rimane scoria inerte e oscenamente presente, gravida di contrasti avvilenti, e di particolari grotteschi. Mentre l’amore è salvezza a tempo, soggetto a errori di parallasse, a mancati sincronismi che divengono “apocopi” e abbandoni; l’impulso erotico ci tradisce, e ci induce ad abitare dolorosamente accelerazioni e dilatazioni temporali, inflitte al tempo lineare dalla nostra emotività. Nelle desolazioni urbane, nel caos stridente e perfetto di orgasmo e incomunicabilità, nel bisogno inesaudito di bellezza, stupore e vicinanza, nell’instabilità ipnotica e ripetitiva del creato, la tentazione continua è la resa.

La poesia di Lo Moro in questa sua prima silloge è già un grido esatto, fatto di scorie e germogli, che canta ciò che perisce, trasfonde e muta; che celebra l’impotenza della specie nei confronti di un reale che sovrasta e travolge, e ricrea a ritroso col proprio palpito il principio generatore “di tutte le cose visibili e invisibili”. Uno smarrimento che è meraviglia, una confusione che è realtà in movimento, una perdita di compartimentazione che è compresenza e liquidità; è qui che il fuoco sfida il buio: lo sgomento della condizione umana attraversa la poetessa e la materia fuoriesce dal suo vortice d’immobilità per farsi parola disciplinata e sofferta, incandescente.