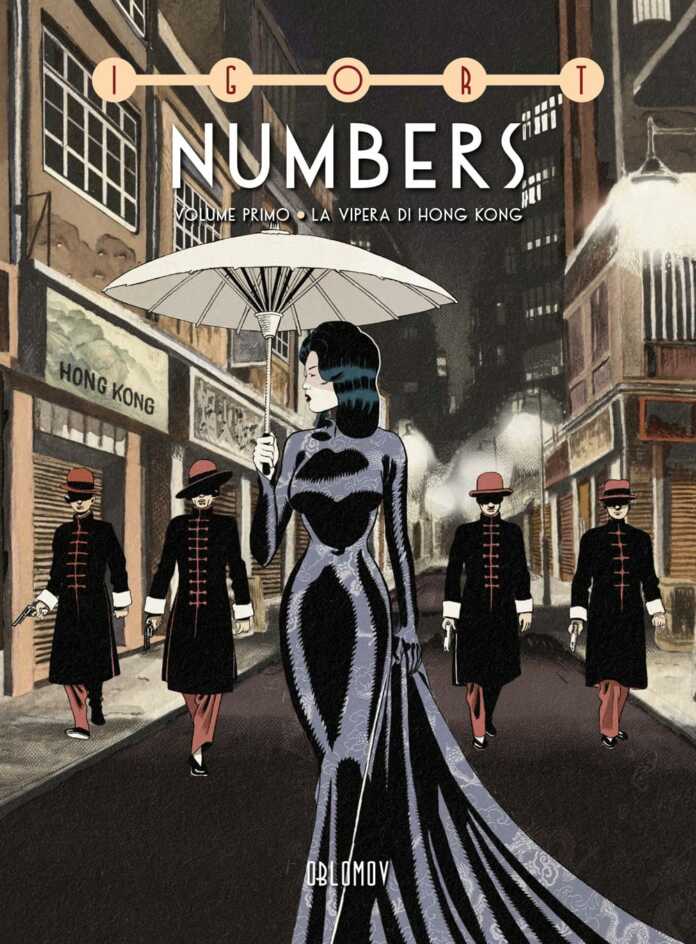

È nuovamente l’Oriente ad ammaliare gli occhi e i pennelli di Igort, spingendolo a tornare alla fiction dopo ben 15 anni con il primo volume di Numbers, completamente immerso nelle faide della mafia cinese del 1939. Dopo aver impegnato anni della sua produzione personale nei Quaderni che si addentrano nella storia, nelle tradizioni e nella cronaca di Giappone, Russia e Ucraina, dopo aver visto arrivare sul grande schermo il suo memorabile noir napoletano 5 è il numero perfetto e dopo aver assunto l’incarico di direttore editoriale della storica rivista “Linus”, l’autore cagliaritano pubblica il primo di tre volumi con un titolo accattivante come La vipera di Hong Kong.

A darlo alle stampe è Oblomov, la casa editrice da lui fondata, che intraprende la sfida di un romanzo storico – a fumetti – in cui invasioni militari, loschi traffici internazionali e personaggi dal fascino molto cinematografico si incrociano attraverso un racconto di violenza e strategia. A trionfare, però, non è tanto lo sviluppo narrativo, quando il dinamismo dei disegni, l’epicità dei chiaroscuri, la calda bellezza dei retini e la sensuale avvenenza dei personaggi. La trama, avvincente e dai tratti tipicamente oscuri, si avvale di un’introduzione propedeutica e storicamente documentata, con tanto di contestualizzazione geografica, cronologica e sociale. È proprio Igort a raccontare a “Pulp Magazine” la gestazione del romanzo grafico, la componente tecnica del suo lavoro e l’influenza che le terre orientali esercitano sulla sua arte.

A darlo alle stampe è Oblomov, la casa editrice da lui fondata, che intraprende la sfida di un romanzo storico – a fumetti – in cui invasioni militari, loschi traffici internazionali e personaggi dal fascino molto cinematografico si incrociano attraverso un racconto di violenza e strategia. A trionfare, però, non è tanto lo sviluppo narrativo, quando il dinamismo dei disegni, l’epicità dei chiaroscuri, la calda bellezza dei retini e la sensuale avvenenza dei personaggi. La trama, avvincente e dai tratti tipicamente oscuri, si avvale di un’introduzione propedeutica e storicamente documentata, con tanto di contestualizzazione geografica, cronologica e sociale. È proprio Igort a raccontare a “Pulp Magazine” la gestazione del romanzo grafico, la componente tecnica del suo lavoro e l’influenza che le terre orientali esercitano sulla sua arte.

Michele Casella Come nasce l’idea di ambientare questa nuova storia ad Hong Kong?

Igort Mi piaceva molto l’idea di realizzare un affresco, di raccontare le vicende dei personaggi con uno sfondo storico molto preciso con cui questi personaggi dovevano fare i conti. In particolare, l’idea di una storia ambientata a Hong Kong nel 1939 era l’occasione per raccontare un periodo molto turbolento, le scintille che poi sarebbero divampate nella seconda guerra mondiale.

M.C. Dopo la lunga serie di Quaderni, cosa l’ha spinto al ritorno alla fiction?

I. Innanzitutto, il fatto che raccontare reportage o documentari disegnati significa impegnarsi psichicamente ad attraversare situazioni molto crude, difficili, come nel caso dei Quaderni russi o dei Quaderni ucraini, storie dolorose che trattano a volte anche di abusi sui diritti umani. E dover mettere in scena questo genere di cose non è mai una passeggiata. Durante la lavorazione dei Quaderni russi o dei Quaderni ucraini ho dovuto attraversare dei periodi di forte insonnia, ero turbato e durante la notte mi tornavano alla mente visioni di quello che avevo letto e studiato per documentarmi. Torture e violenze di ogni sorta. I Quaderni giapponesi, in un certo senso, hanno rappresentato per me un “risarcimento”, la possibilità di trasformare i miei fumetti in una sorta di saggio grafico sull’estetica, la filosofia o sulle esperienze di lavoro o di viaggio nel pianeta Giappone. Quindi un’immersione nella bellezza. Ma non è solo questo, da un punto di vista strutturale la scrittura di libri documentari conduce a un processo di elaborazione narrativa molto diverso da quello della fiction. Mentre lavori su un documentario disegnato, le storie che lo comporranno ti vengono incontro e tu devi capire come rappresentarle per non tradirle, mentre in un fumetto di finzione il processo è più inconscio e ha a che fare con cose che ti intrigano, ma il cui peso e la cui portata ti si sveleranno con il tempo. Ci sono cose che emergono perché ti appartengono profondamente. Possono essere suggestioni, visioni, colori o fatti della tua vita o della tua infanzia, che si mettono in fila e si attaccano ai gesti dei tuoi personaggi. In questo caso, poi, mi frullava in testa da molto tempo l’idea di riprendere certi personaggi che avevo creato tanti anni prima e di farli ritornare in scena. Si sono affiancati dei nuovi personaggi, come sempre accade, e questi hanno cominciato a dialogare con i primi, sino a creare un curioso intarsio narrativo tra presente e passato.

M.C. A livello autoriale, l’Oriente la affascina e ispira più dell’Occidente? Che tipo di stimoli e suggestioni la spingono verso queste culture? In che modo queste influenze si sono imposte come elemento fondante della sua produzione?

I. Non lo so, il processo creativo non è mai molto chiaro per chi fa, è una nebulosa piuttosto misteriosa. Chi racconta lo sa, più ci addentriamo in questi mondi è meno capiamo come questo sia stato possibile. So solo che sui miei tavoli si accumulano decine di block-notes, nei quali raccolgo le idee quando queste arrivano. Poi c’è un lavoro di setaccio, di catalogazione, di messa in ordine, di pulizia. Le idee, i dialoghi, le suggestioni, le situazioni si mettono in fila e così nascono i racconti. L’Oriente, per me, rappresenta casa. Non ne conosco la ragione ma ci sono stato decine di volte e si è sempre rivelata una terra molto propizia, piena di stimoli e di schegge di racconto. Che sia Indonesia, Cina, Giappone, Russia, Ucraina, Siberia, l’oriente ha sempre rappresentato un altrove particolarmente fecondo.

M.C. Numbers è ovviamente frutto di una lunga ricerca e di una notevole passione per i temi trattati, quanto lavoro preparatorio c’è stato? Che tipo di attività propedeutica ha sviluppato?

I. C’è stato un lungo lavoro di ricerca e di studio, che ha riguardato la Cina, i rituali delle triadi, Hong Kong, la sua posizione particolare di colonia britannica in quel momento storico. Ma questa ricerca, che è durata anni, è un lavoro che fluisce naturalmente e arriva in intrecciarsi con le intuizioni della storia. In qualche modo è come se io lo conoscessi. Poi, studiando nei dettagli, constato che arrivano delle conferme, che forse in fondo non mi ero sbagliato a immaginare quelle situazioni, a vedere quelle cose. Per esempio, la figura del commissario Chang rappresenta un po’ quelle tante vite sradicate dei cinesi della Cina continentale, che cercavano rifugio a Hong Kong per sfuggire alle durezze della vita di quegli anni, alla fame, alla malattia, alla guerra. Così come Greg Pholon racconta forse la mentalità di certi inglesi che vivevano le colonie come luogo esotico per trovare diletto, per scoprire magari una vocazione della loro vita che ancora non conoscevano. I personaggi non sono simboli ma sono delle finestre che raccontano delle realtà più ampie.

M.C. Ancor più che in passato, il lavoro sulla luce è incredibilmente precisissimo e prezioso, frutto di uno studio appassionato. Anche la cura per i dettagli è maniacale e in questo senso il suo lavoro mi sembra, appunto, più vicino alle tecniche orientali che occidentali. Come ha affrontato questo volume a livello tecnico?

I. Mi sono divertito a lavorare con la carta, la china e i pennelli, come facevano i grandi maestri degli anni ’40. E siccome il pennello, per avere quelle linee sinuose delle forme, ha bisogno di spazio, ho dovuto sfoderare un formato davvero gigante, come le tavole di un tempo di Foster oppure di Caniff o Eisner. È un lavoro molto piacevole e inchiostrare con le linee sinuose riporta alla grande tradizione del bianco e nero molto pulito, grafico, e quando ti ritrovi a fare dei volti che sono grandi quanto il tuo, c’è uno sdoppiamento curioso e divertente. Poi c’è stata la fase della colorazione, nella quale anche gli sfondi per esempio sono stati elaborati con moltissimi livelli di acquerello per avere un contesto con le ombre un po’ più realistico, diciamo meno grafico. La colorazione dei personaggi e delle tavole è stata fatta su diversi livelli, anche perché mi interessava un effetto antico, un effetto vintage. Diciamo che il mio è un fumetto che gioca anche con la memoria del lettore, la storia che sto raccontando deve rievocare il profumo di certe letture antiche. Anche per questo ho rispolverato i vecchi retini tipografici, quelli che per intenderci si usavano negli anni ’70 e che danno un sapore veramente da cartoon. Non a caso sono molto piaciuti agli artisti della pop art.

M.C. Personalmente, avrei preferito una pubblicazione in unico volume, perché ha deciso di sviluppare la narrazione in tre atti? È una scelta meramente editoriale o c’è un riverbero anche narrativo?

I. La ragione è molto semplice, perché per fare circa 200 pagine a colori – lavorate con quella tecnica – sarei scomparso dalla libreria, dai miei lettori, per qualcosa come tre o quattro anni. Il che significa in qualche modo, visti i tempi della produzione di oggi, fare un pessimo servizio alla storia. Inoltre, per me affrontare questo affresco a capitoli, in tre volumi, significa avere un po’ più respiro e meno angoscia. Oggi i lettori sono abituati alle puntate, perché esistono le serie, e Numbers si configura a tutti gli effetti come una specie di serie, solo che invece di usare il piccolo schermo usa il formato del libro.

M.C. Al momento Numbers sembra fondarsi innanzitutto sui personaggi, ma si tratta di un volume dall’imprinting molto cinematografico. Lavorando ormai a decenni a contatto con una miriade di autori internazionali, quali sono le fascinazioni altrui che ancora la colpiscono e magari la influenzano?

I. Lavorando da tanti anni si finisce per assorbire quello che ami del lavoro degli altri senza neanche rendertene conto. Diciamo che dopo un po’ tu diventi il tuo autore preferito, ci sono fascinazioni che vengono dai libri, dai film, dalle musiche, perfino dai rumori dei film di arti marziali degli anni ’70, che compaiono nella mia mente mentre sto disegnando. Ma il processo richiede una concentrazione assoluta e io davvero è come se non ci fossi. Posso scorgere un’eco lontana di certo fumetto americano degli anni ’40, dei film cinesi degli anni ’60 e ’70, ma diciamo che l’ebrezza di reinventare questa Hong Kong del 1939 è talmente forte e intensa che mi ha fatto dimenticare qualunque altra cosa.

M.C. Cosa la guida nel suo lavoro di editore e quali strade percorre nella scelta delle pubblicazioni? Intravede un nuovo percorso contemporaneo per il fumetto, magari un cambio di paradigma nell’approccio a questa arte? Oppure il panorama è comunque troppo frastagliato e parcellizzato?

I. Di solito c’è un modo molto semplice per capire se una storia mi colpisce nel profondo: se rimane impressa anche con il passare dei giorni, generalmente è buon segno. I libri si scelgono così, quando pensi, senti, che ci sia qualcosa che sta accadendo che non ti era mai parso prima di scorgere, ecco. Penso poi che oggi ci sia un piccolo cambio, che ci sia un ritorno della tensione, dopo decenni di disegno scrittura, in cui erano scomparsi gli sfondi e i personaggi erano appena abbozzati o disegnati solo per l’esigenza della continuità del racconto. Dicevo, penso che oggi ci sia un grandioso ritorno dell’attenzione al disegno, come portatore di visioni. Il fumetto come linguaggio è così ricco, sfaccettato, meraviglioso, e sono tante ancora le strade possibili da percorrere. Oggi noi non abbiamo che sfruttato un 5% delle sue possibilità. Io credo che gli autori possano davvero continuare ad alzare l’asticella ed essere sempre più esigenti. Perché i lettori oggi, abituati appunto alla visione di serie, alla lettura di decine di volumi di manga, sono diventati smaliziati e molto esigenti.