L’ironia è l’inquietudine e la vita scomoda. (V. Jankélévitch, 1964)

Nel 1975 erano 30 dalla Resistenza e nelle scuole si celebrava l’anniversario in modo meno contrastato di oggi. Io ero all’ultimo anno delle superiori e durante un’assemblea d’Istituto mi alzai – era la prima volta – per dire più o meno queste parole: basta con la Resistenza e le celebrazioni retoriche perché oggi noi studenti intendiamo protestare contro l’aumento del costo del biglietto delle corriere; sì, perché tutti abbiamo diritto allo studio e non è giusto che gli operai vedano le conquiste salariali mangiate dall’aumento del costo della vita. In corso c’era questa lotta sui trasporti che vedeva per la prima volta operai del gruppo Zanussi e studenti pendolari della provincia organizzare assieme l’autoriduzione degli abbonamenti.

Certamente la mia non era una posizione isolata o stravagante perché a condividerla erano migliaia di altri studenti e qualche centinaia di operai pendolari che in quei mesi ritrovavano finalmente la loro unità nel territorio.

Ora mi chiedo perché avevamo – evidentemente non ero la sola – questo non rapporto con la memoria. Da una parte certamente esso segnava una indubbia discontinuità rispetto a una storia – quella dei partiti comunisti del ’900 – che non riconoscevamo come nostra. Men che meno ci apparteneva il discorso sulla Resistenza tradita da raccogliere e completare. Dalla Resistenza era nata la Repubblica fondata sul lavoro salariato da cui, al pari dei giovani operai, volevamo tenerci il più lontano possibile. Dall’altra, penso che potevamo permetterci questa non memoria perché eravamo e ci percepivamo vincenti. A cosa serve la memoria se stai vincendo? Da quel passato tutt’al più si prendeva quello che sul momento ti poteva servire e, detto tra noi, non era poi molto. Altra storia sarebbe stata celebrarlo o trarne ispirazione; noi potevamo incontrarlo solo come una coincidenza o come un inerte che riattivi lì per lì. Da questo punto di vista ci piaceva di più la Comune di Parigi mentre la Rivoluzione russa era indagata e discussa nei suoi primissimi anni e per la geniale presa del potere che l’aveva resa possibile.

In aggiunta, mi sento di sostenere senza tema di smentita che mai e poi mai avremmo pensato di diventare vecchi (mi sembravano insopportabili questi ex resistenti e le loro storie gloriose che peraltro sospettavo edulcorate con tutta la libertà che chi ha tutto sommato vinto – per lo meno nella retorica – può permettersi). La rivoluzione è sempre la più giovane, no?

Mi son sentita autorizzata a cominciare con un ricordo personale/politico perché il libro è costruito come riflessione politica agganciata alle esperienze personali dei singoli autori. Un libro di memorie più che il classico saggio storico, scandito dall’entrata in campo delle diverse generazioni politiche a cui appartengono i cinque autori sulla falsariga della suggestiva immagine che usa Piero Despali (il ‘vecchio’) del non più, dell’ancora e del non ancora per riflettere sulla propria vita da comunista: una scansione temporale e concettuale che parte dagli anni Ottanta (la “controrivoluzione”) passando per gli anni Novanta (la rivoluzione dall’alto, o “rinascimento capitalistico” come preferisce chiamarla Piero) per approdare al G8 di Genova del 2001 dove si ferma. Nei vari capitoli, al memoir di Piero si aggiunge così quello di Vilma Mazza che entra in scena in piena repressione (o controrivoluzione) assumendola come un dato di fatto e come orizzonte entro il quale agire politicamente, mentre Massimiliano Gallob e Gianmarco De Pieri, più giovani, arrivano negli anni Novanta e il passato, significativamente, nelle loro parole è una dimensione di cui nulla conoscono e che scoprono più tardi.

Ogni libro è una costruzione pensata e una forma voluta e I «padovani» certo non si sottrae a una precisa progettualità che lo lega direttamente al precedente libro dei fratelli Despali Storia dei Collettivi politici veneti per il potere operaio e, credo, anche al ricco dibattito che ne è seguito nello spazio Pragma di Derive Approdi. Da questo punto di vista, penso che saranno proprio l’impianto del libro e in particolare il memoir di Piero a sollevare qualche problema di ricostruzione storica all’interno di quel sodalizio politico che a quegli eventi ha partecipato direttamente; invece a un recensore esterno quale io sono, piuttosto che il merito della ricostruzione interessa il portato generale di quel che lo compone, vale a dire le forme della militanza e la memoria. Due temi distinti ma intrecciati e intrecciati a loro volta con quella che Piero nel suo testo definisce la rivoluzione dall’alto del capitale. Di fatto, la costruzione di un mondo – e quindi di rapporti di produzione globali affatto nuovi e inediti – che ha mandato in soffitta sia la militanza sia l’attualità della rivoluzione comunista così come era intesa lungo il ’900.

Ecco quindi riemergere la parola Resistenza: “Per me la parola d’ordine del momento era resistere, un brutto verbo, lontano dalla nostra cultura politica e dalla nostra prassi. Ma tant’è. Ci eravamo costretti dalla forza delle cose.” Così Despali all’inizio della sua lunghissima latitanza (a differenza di molti compagni scampati al carcere che scelgono l’esilio francese, tornato di grottesca attualità in questi mesi) nel periodo della più cupa repressione dell’anomalia italiana e della controrivoluzione in atto a livello mondiale con Reagan e la Tatcher.

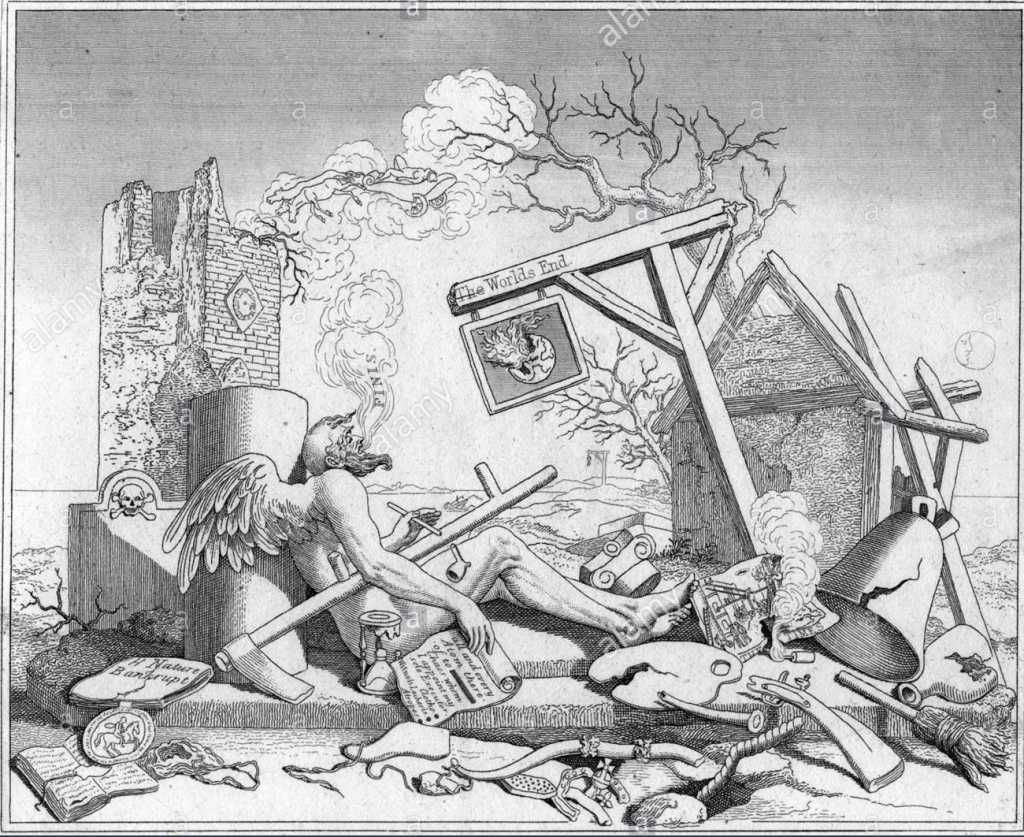

Piero è così costretto dalla sua posizione di latitante a una distanza fisica che si traduce in una distanza temporale grazie al susseguirsi frenetico di eventi e ai cambiamenti epocali in corso. In questo quadro la resistenza è sì postura etica (rispetto alla dissociazione carceraria ben distinta in tutto il testo dal pentitismo) ma anche ampia riflessione sulla sua figura di militante comunista che nel guardarsi indietro – almeno in questo primo periodo – non vede una distesa di macerie come accade al pentito di turno o al dissociato ma è un non più ancora significativo.

Le parti più interessanti del memoriale di Piero sono infatti il legame stretto fra la figura del militante e la forma del rapporto capitalistico che in Italia nella seconda metà del secolo si palesava come una vera e propria crisi di comando legittimando la convinzione di essere dentro un processo rivoluzionario effettivo. Come spiegare altrimenti repressione e controrivoluzione?

Ma quando negli anni Novanta il capitale attua la sua rivoluzione dall’alto, questa sì globale, – nuovo rinascimento la chiama Piero – tutto cambia e la militanza finisce non per impotenza temporanea ma per palese insufficienza a comprendere la nuova ragione del mondo e tentare l’assalto alle nuove forme e ai nuovi assetti di potere legati al nesso materiale tra realtà soggettiva e processi produttivi che da un lato attingono alle diverse sfere esperienziali e individuali di uomini e donne – conoscenze, emozioni, stili di vita, relazioni, linguaggi – dall’altro, cercano di imporre un unico e omogeneo dispositivo di comando sul lavoro. Non opposizione alle differenze, piuttosto la loro cattura, la loro immobilizzazione e neutralizzazione, poiché sono le differenze e il loro sfruttamento a costituire il fondo comune della ricchezza e del profitto. Una rinnovata giovinezza del capitale che sembra mandare in soffitta ogni possibilità e concetto di rivoluzione così come è stata pensata anche dalle parti più eretiche.

Ecco quindi che scompare quel nesso mezzi/fini che regolava e dava senso al militante comunista la cui azione era subordinata alla rivoluzione; cambia l’uso della forza e cambiano le forme di lotta con il passaggio all’azione diretta di chiara ascendenza anarchica, cambia il modo di fare politica come ambito separato dall’amicizia e dal privato, si passa dalla militanza alla soggettività. Su quest’ultimo punto sono significative le pagine di Massimiliano Gallob che dedica molta parte del proprio scritto proprio alla simpatia secondo lo scozzese Hume (che stava studiando proprio allora), da cui fa scaturire l’amicizia, tra gli affetti la più gioiosa e personale. E, naturalmente, le tavole di Claudio Calia che, disegnando le giornate di Genova, mescola sapientemente la casualità personale e quasi estetica dell’incontro con i «padovani» col ricordo di Carlo Giuliani, “un ragazzo generoso come tanti di noi”.

Ora si potrebbe chiosare maliziosamente Despali ricordando che le donne da tempi non sospetti avevano messo in crisi il concetto leninista di militanza difeso invece a spada tratta proprio dai Collettivi Politici Veneti per il potere operaio. Già nel precedente lavoro dedicato alla sua storia, i due fratelli avevano detto con molta tranquillità che il movimento del ’77 aveva appena sfiorato la loro organizzazione che infatti non aveva prestato ascolto alle donne di quel movimento e al loro grido: non è la mia rivoluzione se non si balla. Che dire? Che solo uno con la testa bassa sull’organizzazione non poteva accorgersene? Sarebbe ingeneroso perché bisogna dare atto a Piero di aver fatto una riflessione profonda, credo definitiva e non priva di sincerità sul proprio essere stato un dirigente dei Collettivi Politici e sullo sforzo personale, politico ed etico, di stare in mezzo alle cose reali per cercare di comprenderle e di cambiarle parlandone e scrivendone senza uno sguardo ex post. Le cose si manifestano infatti sporche e complesse nel loro accadere e anche le catastrofi quali quelle iniziate il 7 aprile del 1979 e proseguite per buona parte degli anni ’80 fino alla loro fine simbolica con la caduta del muro di Berlino esattamente 10 anni dopo, non sono mai tagli netti a meno che non si scelga di fare il salto della quaglia vendendo sé stessi e la propria anima.

Vilma Mazza significativamente parla rispetto al proprio agire politico di lineare presente, di non aver vissuto il 7 aprile come una cesura non essendoci proprio stata politicamente prima. Evidentemente una continuità della struttura organizzativa che, seppure gravemente mutilata, è anche quella che sorregge la latitanza di Piero, o per meglio dire, il senso della latitanza di Piero. Una struttura che permette ai «padovani» nel bene e nel male di aprirsi al nuovo: nuove tecnologie, nuove forme di aggregazione come i centri sociali e gli esperimenti di municipalismo mutuati dagli zapatisti in una nuova visione dell’internazionalismo, nuova riflessione e nuova pratica sul terreno del reddito di cittadinanza, nuova ecologia e nuove forme dell’agire e dello stare in piazza. Ambiti che cominciavano ad affacciarsi sulla scena e a delinearsi come punti nodali di una inedita complessità donde l’urgenza a dotarsi di nuovi strumenti politici per cambiare l’ordine delle cose.

Sono 20 anni da Genova. I «padovani» parlano poco del massacro della Diaz, di più del venerdì in cui il corteo viene attaccato per ore dalla polizia fino all’epilogo di piazza Alimonda e la morte di Carlo Giuliani che è rimasta sanguinosa memoria per quella generazione. Non si può che rilevare una ingenuità politica (la mancanza di un piano B), sconcertante, che porta a riflettere su quanto l’organizzazione fosse al tempo stesso superflua in quanto retaggio del passato eppure necessaria soprattutto in quella specifica circostanza quando via Tolemaide diventa una imprevista zona rossa e per ore viene praticato il “diritto di resistenza”. Una contraddizione irrisolta che il Genova Social Forum non riuscirà a sciogliere e che si rivelerà drammatica dopo le torri gemelle di lì a pochi mesi e l’entrata prepotente della guerra come orizzonte e altra faccia della globalizzazione.

Eppure se tutto è cambiato, non è cambiata quella violenza istituzionale e dello Stato che si riproduce uguale nelle carceri di Santa Maria Capua Vetere. Una memoria che non vorremmo, che non serve a nulla se non a misurare l’impotenza e la rabbia.

Quindi io dico – nonostante li legga tutti, questi libri – basta con la memoria. Se è vero che si dice prima le lotte poi la teoria, allo stesso modo si deve dire prima le lotte poi la memoria come dispositivo attivo e produttivo.

Per tutte queste ragioni, nonostante riconosca la lodevole intenzione della casa editrice Derive Approdi, la lettura di tutti questi libri che vogliono ricostruire una storia dei movimenti radicali del ’900 italiano di parte e fuori dai tribunali, ogni volta mi è personalmente urticante, e questo di Piero lo trovo il memoir definitivo di quella stagione. Un memoir che non è nostalgico – per fortuna – ma venato anche di ironia, compagna perfetta dell’intelligenza politica.