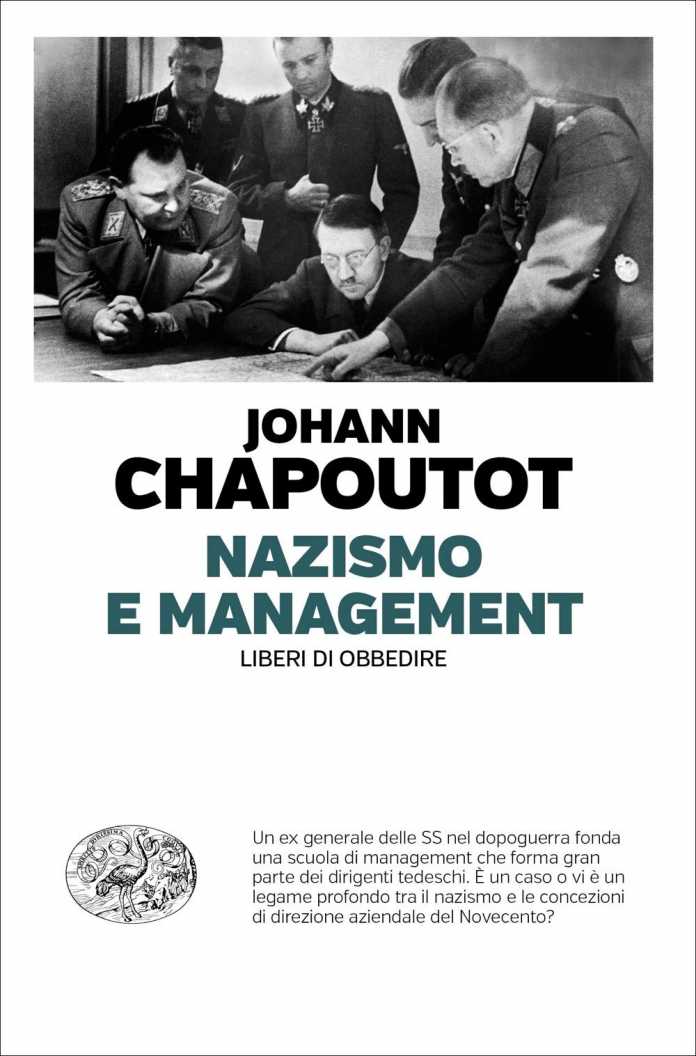

Estranei, per quanto contemporanei, appaiono allo storico e all’uomo della strada di oggi i criminali nazisti – così esordisce in questo breve ma fondamentale testo, Johann Chapoutot (una recente opera di cui è coautore l’abbiamo già qui recensita), uno dei maggiori studiosi di lingua francese del nazismo. Il loro fanatismo, la loro brutalità, la loro sovrana indifferenza di fronte al massacro e al terrore, ci risultano del tutto aliene e ripugnanti. Eppure se si compulsano con attenzione molti dei loro scritti – testi operativi, opuscoli, saggi, articoli, promemoria – soprattutto quelli lasciati da integerrimi amministratori, ministri e Gauleiter, troviamo abbondanza di parole familiari: “flessibilità” o “elasticità”, “iniziativa”, “efficienza”, “gestione”, “risorse umane”, “obiettivo”, “missione”. L’immagine sottesa all’uso di questi termini è quella della vita vista come lotta, in cui si impone solo chi dimostra determinazione ed efficienza e dove chi perde paga a caro prezzo la propria inferiorità e debolezza. Una visione dove idee in teoria da noi rifiutate – come razzismo e darwinismo sociale – vengono espresse in una lingua che è – esattamente – quella abituale della nostra società e della nostra economia: il lessico dell’organizzazione del lavoro, della leadership (loro dicevano Führerprinzip) e del Menschenführung che noi chiamiamo management. I dodici fatali anni del Terzo Reich, che piaccia o no, sono stati l’era “manageriale” più imprenditorialmente moderna e tecnocratica della storia e la matrice di ogni teoria e pratica della gestione aziendale postbellica.

Senza voler ontologicamente criminalizzare il management in sé, il testo di Chapoutot parte da due constatazioni inoppugnabili: “Primo: un gruppo di giovani giuristi, accademici e alti funzionari del Terzo Reich ha riflettuto molto sui problemi del management, sollecitato dall’enormità dei problemi che l’impresa nazista doveva affrontare in termini di mobilitazione delle risorse e organizzazione del lavoro. Secondo: paradossalmente, questo gruppo ha elaborato una concezione del lavoro non autoritaria, in cui l’impiegato e l’operaio acconsentono al proprio destino e approvano la propria attività, in uno spazio di libertà e autonomia incondizionate incompatibile con il carattere illiberale del Terzo Reich: un modo di lavorare ‘con gioia’ (‘durch Freude’) che si è diffuso dopo il 1945 e che oggi, in un’epoca in cui si ritiene che l’ ‘impegno’, la ‘motivazione’ e il ‘coinvolgimento’ dipendano dal ‘piacere’ di lavorare e dalla ‘benevolenza’ della struttura, ci è ormai familiare”. L’autonomia di poter scegliere i mezzi ma non gli obiettivi e i tempi di svolgimento, rende ovviamente l’esecutore – libero di obbedire, come palesa il sottotitolo – ancora più responsabile e, in caso di insuccesso, colpevole.

Paradossalmente la Germania hitleriana, a differenza del Reich precedente, non è una nazione statalista: “lo Stato è solo un mezzo in vista di un fine”, proclama il Mein Kampf, e questo fine non è amministrativo o astratto ma concreto e biologico: il rafforzamento e la perpetuazione della razza. Storici e politologi hanno definito il Terzo Reich una “policrazia” in cui una molteplicità di istanze di potere e di decisione si avvicendano, spesso in costante competizione. Una sorta di “feudalesimo amministrativo” dove il darwinismo sociale, il predominio del più forte, include i governanti: non solo guerra tra razze, ma anche guerra tra servizi, direzioni centrali e agenzie. È ripristinata la libertà germanica, un vecchio luogo comune etnonazionalista, contrapposta alla Verwaltung – l’amministrazione – romana prima e francese dopo. Ora lo stato-provvidenza soccombe di fronte alla necessità naturale e biologica attraverso una legislazione eugenetica profilattica (sterilizzazione), che giunge fino alla pratica omicida, contro i “non efficienti”, “non produttivi”, “non redditizi” e lo stato-gendarme abdica alla Volksgemeinschaft – la comunità del popolo – dove l’ordine naturale tra Volksgenossen (compagni di popolo, di razza) è immanente e spontaneo in una Germania unita nella lotta per la vita, liberata dalle ipocrisie moralistiche e dai sofismi burocratici dell’individualismo liberale o del classismo marxista. All’era della Verwaltung, prima del 1933, che sanciva l’asservimento del suddito tedesco al rigido meccanismo dello Stato, dell’Esercito, della Giustizia, subentra l’era manageriale della Menschenführung, dove ognuno è geführt – guidato, diretto – liberamente e volontariamente dal Führer, espressione naturale della volontà profonda della razza germanica.

Emerge da questo contesto un altro termine anche oggi molto in auge: “meritocrazia”. Non sono più – almeno in teoria – nascita, relazioni, eredità, capitale ad assicurare l’avanzamento sociale del lavoratore, come nel superato Ancien régime del Kaiserreich, ma è unicamente il merito. I manager nazisti hanno studiato attentamente la lezione di Henry Ford, “despota taylorista senza scrupoli, gran maestro delle catene di produzione e dell’asservimento dei corpi, oltre che peraltro saggista antisemita e sincero ammiratore del Terzo Reich [che] compensa questa alienazione disumana con la prospettiva di un potenziale avanzamento di carriera per tutti, ma anche con la prospettiva dell’accesso alla proprietà (chi fabbrica la Ford T finirà anche per guidarla)”. Subentra a questo punto anche il modello italiano, fascista del Dopolavoro – a gestire e organizzare il tempo libero, le vacanze, il giusto riposo del lavoratore – e nasce il Kraft durch Freude, KdF – Forza attraverso la gioia – emanazione del Deutsche Arbeitsfront, Daf – Fronte tedesco del lavoro, sindacato unico e versione tedesca dell’idea corporativa fascista. Ricompensa all’operaio tedesco sarà, anche, la KdF-Wagen, la Ford T del Reich, auto disegnata nel 1938 da Porsche ma entrata in produzione solo nel Dopoguerra come Volkswagen – l’auto del popolo – il celeberrimo “Maggiolino”. Ovviamente tutto questo vale solo per i lavoratori tedeschi, proletari ma comunque Herrenvolk, gli Ostarbeiter e i detenuti nei campi sono invece solo Untermenschen e non serve management per gli schiavi.

Il caso più eclatante di questa politica manageriale è quello di Reinhard Höhn (1904-2000) – un Josef Mengele del diritto, come lo definisce Chapoutot – che unisce una carriera di Oberführer nelle SS e nell’SD, in stretto rapporto con Himmler e Heydrich, a quella di intellettuale tecnocrate organizzatore di una gestione razionale ed efficientista del Lebensraum. Dopo la sconfitta del 1945 “il professor dottor Höhn riesce a riconvertirsi senza cambiare: diventa nel dopoguerra quel che è sempre stato”; passato qualche anno difficile, l’amnistia del dicembre 1949 lo proscioglie con altri 800.000 camerati. Le reti di ex SS, alcune delle quali ben infiltrate nel circolo di Adenauer, lo proteggono, inoltre possiede competenze accademiche, ottima cultura, capacità di esporre e di scrivere, talento di oratore e di docente: nel 1953 già dirige la Società tedesca di economia politica, centro di studi industriale che si propone, in un periodo di forte crescita nel contesto del Piano Marshall, di promuovere i metodi di management più efficaci. Nel 1956 inaugura il lussuoso campus di Bad Harzburg, la scuola di management tedesca per antonomasia, che formerà, fino alla morte nel 2000 del fondatore, oltre 700.000 dirigenti delle principali società tedesche, contando sia residenti effettivi che utenti della formazione a distanza. Si è circondato nella fortunata impresa di collaboratori e sodali riciclati, come lui, fra i residuati delle SS e dell’SD, insieme ai quali elabora una sorta di arte della guerra economica, prendendo spunto dagli artefici militari prussiani della rivincita contro Napoleone, come Scharnhorst o Von Clausewitz, basandosi su una strategia dell’elasticità e dell’Auftragstaktik, la tattica di missione: una missione viene assegnata a un ufficiale o sottufficiale lasciandogli la libertà di realizzarla con strumenti di sua scelta: libertà di obbedire, dunque, e – come abbiamo già detto – di riuscire, per dirla con Chapoutot, “l’ingiunzione, eminentemente contraddittoria, che gravava sui quadri impegnati sul terreno, era di essere liberi senza esserlo minimamente. La conseguenza […] era una responsabilità totale, assoluta, quando invece nessuno di loro aveva deciso niente”.

Un’organizzazione non autoritaria ma gerarchica, in cui il capo si limita a fornire “direttive” in termini di “obiettivi” e l’esecutore è libero di scegliere i mezzi ma non i fini; responsabilità per il primo di comandare, controllare e valutare, per il secondo di agire – secondo i modi da lui autonomamente prescelti – e di riuscire. La responsabilità così non grava più solo sulla direzione ma viene in parte trasferita su chi ha preso in carico l’azione, con tutto il peso dell’alienazione lavorativa, dell’esaurimento, del burnout e del bore out. Le concezioni manageriali della scuola di Bad Harzburg arriveranno a influenzare e condizionare anche l’esercito e l’amministrazione pubblica della Repubblica federale tedesca assoggettandola ai principi dell’economia privata a partire dalla cancelleria Kohl.

Anche la stella di Höhn tramonterà: già negli anni ’70 una serie di rivelazioni sul suo passato nazista mineranno la credibilità dell’ex SS e ridurranno le collaborazioni istituzionali con l’Accademia di Bad Harzburg. Negli anni ’80 poi, nuovi modelli manageriali di scuola statunitense metteranno in crisi il metodo di Höhn ritenuto superato. Nel 1989 l’Accademia dichiara fallimento e si frammenta continuando però l’attività seminariale e di formazione a distanza. Höhn cade comunque in piedi e continua a scrivere libri fino al 1995. Resta comunque una pietra miliare di quell’idea manageriale che ancora oggi condiziona il nostro mondo, in apparenza così lontano da quello del Terzo Reich. Eppure ancora parliamo di “fattore lavoro”, “massa salariale”, “capitale produttivo”, “risorsa umana” – Menschenmaterial – anche se il Grossraum oggi lo chiamiamo “mondializzazione”.