“Ora, io non sono fascista, ma non sono nemmeno antifascista. Sono venuto qui appunto per difendere il mio diritto di non esser perseguitato come fascista soltanto perché non voglio dichiararmi antifascista. Dico di non essere né fascista né antifascista. Allora, cosa sono? Da anni ormai io amo definirmi afascista, fascista con un’alfa privativa davanti. Lo faccio non per lo snobismo d’introdurre una parola nuova, ma perché questa parola, afascista, secondo me esprime qualcosa di nuovo, e cioè un’avversione al fascismo così intima e completa da non poter tollerare l’antifascismo, il quale, almeno così come viene praticato dagli intellettuali italiani, è terribilmente vicino al fascismo. Il fascismo, dicono, è autoritarismo violento, coercitivo, retorico, stupido. D’accordo: il fascismo è violento, coercitivo, retorico, stupido. Però, come lo vedo io, l’antifascismo è del pari, se non di più, violento, coercitivo, retorico, stupido”.

Così parlò Giuseppe Berto. Il passo è tratto dalla sua relazione al Congresso Internazionale per la Difesa della Cultura, a Torino nel 1973. Lo organizzava il Centro Italiano Documentazione Azione Studi (CIDAS), fondato nel 1970 e tutt’ora esistente, proponendosi “un’apertura ad ogni corrente di pensiero non-marxista”, e centrando il tema su “la decadenza della cultura e il suo rinnovamento”. L’elenco di alcuni fra i principali partecipanti è significativo: si andava dallo scrittore franco-rumeno Eugene Ionesco, fieramente anticomunista e in fraterni rapporti con le ex Guardie di ferro Emil Cioran e Mircea Eliade; ad Alain De Benoist, maître à penser della Nouvelle Droite francese; da Armando Plebe, filosofo marxista pentito, divenuto intellettuale organico al Movimento Sociale Italiano; a Sigfrido Bartolini, pittore e scrittore, allievo dell’ex futurista e firmatario del Manifesto della Razza del 1938 Ardengo Soffici, nonché collaboratore delle maggiori riviste di estrema destra dell’epoca come Totalità o Il Borghese; dal poligrafo ex membro dell’Action française Thierry Maulnier, fino al filosofo spiritualista e ultracattolico Gabriel Marcel. L’afascista Giuseppe Berto è dunque in ottima compagnia: solo il concetto da lui appena coniato di “afascismo” rischia di diventare problematico.

“Non sono, o almeno spero di non essere, stupido. – aggiunge più avanti lo scrittore – Mi mancano quindi le qualità di base per essere sia fascista che antifascista”. Posizione di fatto abbastanza comoda – da isolato, come si definisce altrove – che dovrebbe in teoria garantire una presunta imparzialità salvo invece anticipare la denuncia conclusiva – niente affatto isolata ma condivisa da tutta la destra più o meno radicale – della sulfurea cospirazione egemonica marxista sulla società: “Se si escludono gli sparuti gruppi liberali o della destra nazionale, tutti gli altri sono collegati in nome di principi invalicabili: sono democratici, antifascisti e nati dalla Resistenza. In realtà ciò che li unisce è una comunità d’interessi che non è azzardato definire mafiosa, tendente all’acquisto, alla conservazione, all’esercizio del potere. È un potere enorme. La radiotelevisione italiana, che come si sa è un comodo monopolio, oltre che un comodo mezzo di sussistenza, è praticamente nelle loro mani. E nelle loro mani stanno quasi tutti i periodici che si levino al disopra dell’informazione cronachistica o scandalistica, e naturalmente i più grossi quotidiani, ivi compresi il Corriere della Sera o La Stampa”. Berto infine conclude l’arringa citando Borges e il suo dichiararsi “conservatore”, ma aggiunge che Borges “è fortunato ad essere in Argentina perché se fosse Italiano per queste parole l’avrebbero già linciato o per lo meno fatto passare per qualunquista”. Per la cronaca in Argentina manca un solo anno alla morte di Juan Domingo Peròn e la seconda moglie Isabelita sta per consegnare il paese a José López Rega, fondatore dell’Alleanza Anticomunista Argentina, e all’ala più reazionaria del partito, scatenando la Guerra sucia che culminerà con i provvedimenti anti-sovversivi di Jorge Rafael Videla, nel 1976, con i desaparecidos, la tortura, la repressione poliziesca indiscriminata, ecc. Il parallelo individuato da Berto per chiosare il suo intervento – afascista, per carità – è pertanto quanto mai mal posto.

Berto in quel momento ha 58 anni e ha già avuto i suoi periodi di successo – a onta della cospirazione culturale marxista – con romanzi come Il male oscuro del 1964 o La cosa buffa del 1966, e ne avrà altri anche a livello popolare e cinematografico con opere francamente minori ed essenzialmente alimentari come Oh! Serafina del 1973 o Anonimo veneziano del 1976; il suo libro più noto e stimato dalla critica, apprezzato pubblicamente dallo stesso Hemingway e arruolato con non poche forzature nei ranghi del neorealismo, resterà però sempre Il cielo è rosso del 1947, l’opera prima scritta durante l’internamento nel campo di prigionia di Hereford in Texas, struttura che accoglieva prigionieri di guerra italiani e militi della RSI che avevano rifiutato la collaborazione con gli Alleati.

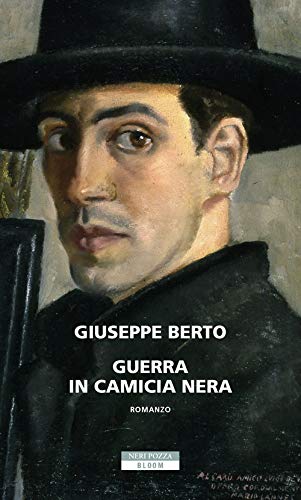

Guerra in camicia nera del 1955 non appartiene decisamente a questo gruppo di opere fortunate. Come apprendiamo dall’accurato apparato critico a opera di Domenico Scarpa che correda la riedizione del volume appena uscita per Neri Pozza, il libro ebbe vita editoriale travagliata e deludente accoglienza dopo l’uscita. Mancata per un banale disguido la pubblicazione nei prestigiosi “Coralli” di Einaudi, finisce con Garzanti nella collana “Vita vissuta”, in compagnia delle memorie dell’Aga Khan e di quelle di Bottai, Kesserling o De Gaulle. In realtà la collocazione non è del tutto arbitraria perché il testo non è in forma di romanzo ma di diario, anche se non si tratta di un diario reale ma di un artificio letterario ricostruito a più di dodici anni dai fatti narrati sulla base di due stringati taccuini di annotazioni “a caldo”. I personaggi e le situazioni descritte sono quindi autentici ma la distanza di un inevitabile “a posteriori” si frappone fra la visione del protagonista in fieri e quella del narratore successivo.

Berto racconta la sua esperienza di volontario sull’ultimo fronte africano fra il settembre del 1942 e il maggio del 1943: fra la rotta di El Alamein, lo sbarco statunitense in Marocco e Algeria – la cosiddetta Operazione Torch – e la resa definitiva delle forze dell’Asse in Tunisia. Il personaggio-Berto è un capo manipolo in camicia nera, volontario nei battaglioni M – gli stessi che gli alpini dell’ARMIR, nelle testimonianze di Mario Rigoni Stern, chiamavano sarcasticamente “gli spazzacamini”, ironizzando sulla loro scarsa combattività in Russia – e partito a tutti i costi per l’Africa – nascondendo un’ulcera duodenale che gli avrebbe assicurato la dispensa – in un sincero quanto svagato soprassalto di idealismo patriottico. “Spero che il mio lavoro conservi sufficiente sapore di realtà da testimoniare in me, e in tanti altri che come me servirono il fascismo con la convinzione di servire l’Italia, una essenza morale valida anche oggi” – scrive Berto nell’introduzione. E proprio in questo ambito vanno forse ricercate le ragioni dello scarso successo di un libro di indubbio valore letterario negli anni Cinquanta, in un contesto in cui l’identità problematica e conflittuale fra patria e fascismo poteva ancora sanguinare come una ferita non rimarginata. Diversa sicuramente, previa necessaria contestualizzazione, deve essere la sua ricezione oggi; il che giustifica la riproposizione del romanzo, doviziosamente commentato e introdotto, da parte di Neri Pozza.

Essenzialmente il racconto è la cronaca di una sconfitta e di uno sfacelo, la denuncia di uno spreco: di vite, di sogni, di ideali. Una ulteriore colpa da imputare a quel regime politico che aveva provocato un così immenso dolore, amarezza, disillusione. Berto però resta fino all’ultimo ambiguo e la sua ambiguità è pericolosa: impossibile non provare un brivido nelle ultime pagine del diario, Senza data, alcuni anni dopo, mentre i prigionieri italiani vengono ammassati sugli autocarri che li porteranno verso i campi di concentramento, mentre le ragazze francesi li insultano e sputano loro addosso (“Erano sempre ragazze, non sarebbe dovuto importare se prima eravamo nemici”) e solo una in disparte, “una giovane ragazza dall’aspetto di contadina, con un vestito di colore celeste”, aspetta che i camion partano e, ritta in piedi sul bordo di una fontana “s’irrigidì sull’attenti e alzò il braccio nel saluto romano come le avevano insegnato a casa, o alla scuola italiana. La nostra era una colonna lunga, più di settanta autocarri, e anche quelli dell’ultimo autocarro videro la ragazza rigida nel saluto, senza paura degli altri, di quelli che ci insultavano, e che erano diventati i suoi padroni”.

La conclusione di Berto, le ultime righe del romanzo – un grande romanzo nonostante tutto – scatenano una commozione che vince sull’ambiguità rendendola ancora più pericolosa: “Il suo gesto rimase nella nostra memoria, ma spoglio di qualsiasi carattere di lotta e di resistenza, come un atto di bontà pura. E così la ricordiamo, con riconoscenza, perché poi non ci accadde di trovare molti altri atti di bontà nel nostro lungo cammino”.