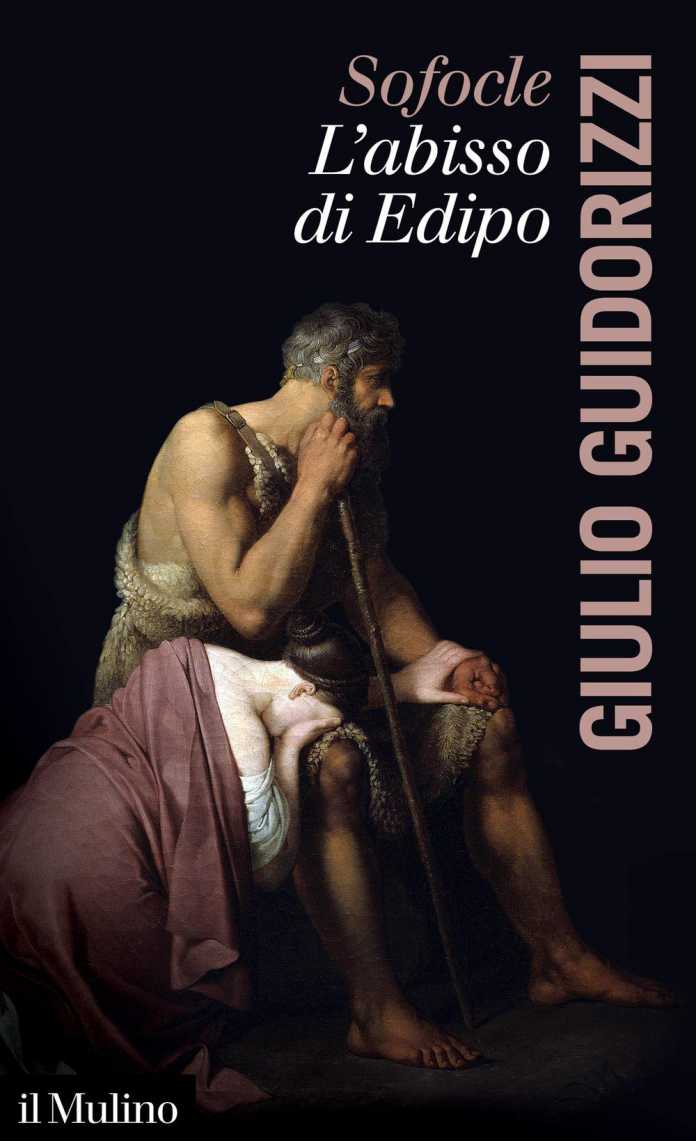

Aristotele l’ha definita la tragedia perfetta, Sigmund Freud ha rilevato nel suo protagonista i nodi che si aggrovigliano nell’inconscio dei moderni: si tratta dell’Edipo re, capolavoro fondativo dell’Occidente che, dal ventre antico dell’Atene del V secolo a.C., proietta la sua fascinazione verso le ansie del contemporaneo. Ne ha proposto un pregnante commento, oltre che una traduzione inedita, Giulio Guidorizzi nel recente volume pubblicato da il Mulino nella nuova serie “La voce degli antichi”, Sofocle. L’abisso di Edipo.

Il motivo per cui la tragedia sofoclea continua a esercitare il suo incanto millenario, sostiene a ragione l’autore, risiede nel segreto intorno al quale essa è costruita, un mistero che deve essere svelato attraverso la sofferenza, persino attraverso l’orrore. Edipo, quando scopre di essere responsabile del miasma che affligge la sua città (perché, seppur inconsapevolmente, ha ucciso suo padre e ha generato figli-fratelli con sua madre), condanna se stesso alla cecità e a un esilio perpetuo; egli ci insegna così che siamo tutti costretti a fare i conti con l’ingovernabile, rispetto al quale non sempre il raziocinio basta a sorreggerci. È l’inesorabile fluire delle cose che di colpo capovolge la nostra visione del mondo, sbaragliando convinzioni e abitudini.

Per delineare il caos cui l’esistenza di Edipo – e la nostra – è assoggettata, Guidorizzi adopera l’immagine della matassa, un groviglio di fili che l’uomo cerca di dipanare, ottenendo tuttavia l’effetto contrario; soltanto perdendosi ulteriormente in quel garbuglio inestricabile, l’eroe sofocleo giungerà alla conoscenza di sé, alla consapevolezza del fatto che la sua identità è scolpita nel dissidio interiore, nel conflitto tra opposti: «il principe e il trovatello, il re e il capro espiatorio, il prescelto e il reietto, il solutore di enigmi e colui che non seppe capire chi era. Solo alla fine della sua vita (nell’Edipo a Colono) si riappropria di sé; il mendicante cieco diventa un essere divino ma prima è passato attraverso il cerchio del dolore e ha visto il nero fondo di sé stesso», spiega Guidorizzi.

Tragedia della conoscenza, dunque, ma anche dell’ambiguità, dell’ombra che Edipo eredita da suo padre Laio, uomo violento e incapace di dominarsi, destinatario di una maledizione che ineluttabilmente ricade su suo figlio e sull’intera sua stirpe. “È la contaminazione, non la colpa, ciò che terrorizzava il pubblico di Sofocle: perché la colpa è un problema di un individuo, la contaminazione di tutti”, argomenta l’autore, sviscerando così il significato essenziale del teatro greco, luogo cruciale del dibattito democratico, vissuto dallo stato e dalla comunità come strumento pedagogico e rito collettivo – niente a che vedere con il passatempo borghese a cui purtroppo, sempre più spesso, accade di derubricare l’esperienza teatrale moderna, in un tempo che ci vede monadi, anziché parte di un insieme.

Mettendo in scena il mito di Edipo, Sofocle evidenzia il conflitto tra l’approccio scientifico e laico, nella ricerca della verità, e la cultura tradizionale, abituata ad affidarsi ai segni ambigui della divinazione: una lezione preziosa per questi nostri giorni ottenebrati, in cui le certezze si sgretolano e i pronunciamenti della scienza vengono messi in discussione. L’esercizio del dubbio, nella tragedia sofoclea, è funzionale solo al raggiungimento di una conoscenza più alta, una forma di consapevolezza alla quale deve seguire l’accettazione – e non la negazione – del baratro e del male. Cieco e mendico, giunto in un bosco sacro e protetto dalla presenza numinosa delle Eumenidi, divinità benevole, Edipo abbandona le sofferenze terrene, svanisce per ricongiungersi alla dimensione dell’enigma, quella che più gli si addice, per approdare all’universo dell’invisibile. La sua storia tuttavia non finisce con lui, ma continua attraverso le vicende dei suoi figli-fratelli e rivive nella letteratura moderna e contemporanea, in ogni angolo del mondo, tutte le volte che qualcuno, annebbiato da una metaforica cecità, è costretto dagli eventi a guardarsi dentro, a spalancare gli occhi di fronte alla vertigine del suo incolmabile abisso.