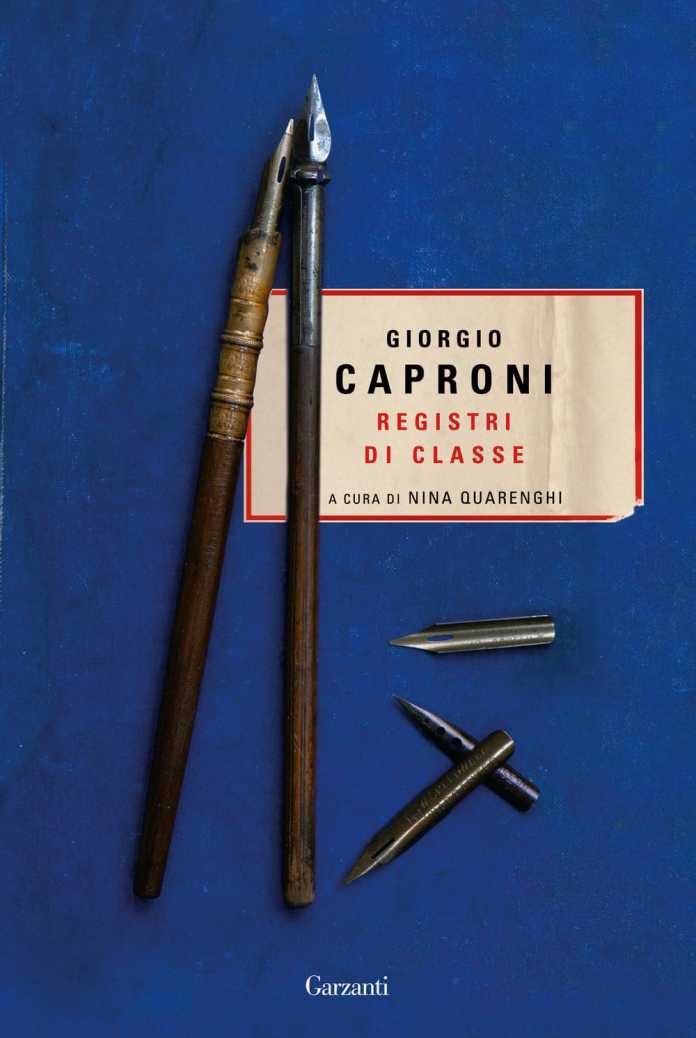

Giorgio Caproni è stato per quasi quarant’anni maestro di scuola elementare. Dalla Val Trebbia ad Arenzano fino a Roma: comincia il tragitto d’insegnante giovanissimo, a ventitré anni, nel 1935; e nel ’73 chiude un percorso pieno di gioia, amore e creatività. Come tutti i docenti, Caproni doveva compilare anno per anno i registri di classe, in cui poteva mettere su carta osservazioni varie, idee di lavoro, giudizi sugli alunni. La raccolta di questi registri è allora la certificazione più genuina di uno straordinario “secondo mestiere”: la voce del maestro Caproni, infatti, “si trova chiusa – osserva Nina Quarenghi nell’introduzione a Registri di classe –, insieme a mille altre voci, nei fascicoli che si sono accumulati negli anni sugli scaffali polverosi degli istituti in cui insegnò”. Un lascito preziosissimo perché ci lascia intravedere aspetti poco noti (ma fondamentali) della vita quotidiana del poeta.

Il futuro autore del Franco cacciatore e del Conte di Kevenhüller si mostra sin da subito un educatore umile, fantasioso, “inclusivo” (diremmo), capace cioè di venire incontro alle esigenze dei discenti più deboli (i trovatelli, in particolare). Provare per credere: ecco cosa scrive il maestro nell’ottobre 1964: “Più che tracciare un piano di lavoro da seguire punto per punto, credo dunque che per questo primo mese non mi resti altro da fare che chiamare a raccolta tutte le poche virtù che posseggo, e di puntare soprattutto su quell’amore (amore eguale comprensione, eguale intelligenza, eguale conoscenza) che senza dubbio è il primo ‘sesamo’ capace di schiudere ogni porta e di sciogliere ogni nodo. – Capire, più che studiare, i bambini di fronte ai quali mi trovo; e capire, più che studiare, me stesso, in modo da potermi adeguare a loro”. Chi non vorrebbe un insegnante così (specie a quei tempi di bacchettate e punizioni)?

Il futuro autore del Franco cacciatore e del Conte di Kevenhüller si mostra sin da subito un educatore umile, fantasioso, “inclusivo” (diremmo), capace cioè di venire incontro alle esigenze dei discenti più deboli (i trovatelli, in particolare). Provare per credere: ecco cosa scrive il maestro nell’ottobre 1964: “Più che tracciare un piano di lavoro da seguire punto per punto, credo dunque che per questo primo mese non mi resti altro da fare che chiamare a raccolta tutte le poche virtù che posseggo, e di puntare soprattutto su quell’amore (amore eguale comprensione, eguale intelligenza, eguale conoscenza) che senza dubbio è il primo ‘sesamo’ capace di schiudere ogni porta e di sciogliere ogni nodo. – Capire, più che studiare, i bambini di fronte ai quali mi trovo; e capire, più che studiare, me stesso, in modo da potermi adeguare a loro”. Chi non vorrebbe un insegnante così (specie a quei tempi di bacchettate e punizioni)?

E i ricordi di alcuni allievi non mentono a riguardo. Racconta Roberto Roberti, che fu alunno di Caproni negli anni 1957-1960: “Venne questo maestro alto, magro, sempre con la camicia bianca, con la cravatta, con questo vestito grigio, coordinato. Non andava sportivo, per capirci, era un uomo d’altri tempi, vestito bene, sempre con una cartellina che si portava con lui. E instaurò subito un clima di collaborazione. Io non so come fece a instaurare questo clima di collaborazione con noi, che avevamo otto anni. […] Quindi eravamo tutti bravi, interessati, contenti, parlavamo spesso… Potevamo parlare, capisci? Potevamo parlare”. Quest’ultima considerazione (“potevamo parlare”) è davvero notevole: alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso Caproni già praticava una forma alquanto pioneristica di “lezione dialogata”: cooperative learning, circle time e altre strategie didattiche innovative erano implicite nel suo iter formativo, tanto che era diventato – per sua stessa ammissione – “la disperazione dei direttori didattici” perché semplicemente non utilizzava “gli orari, dall’ora tale storia, dalla talaltra geografia, aritmetica, italiano”. Il suo progetto scolastico è, perciò, molto interessante: “Sul piano didattico le lezioni nascono giorno per giorno partendo dalle occasioni concrete che la vita scolastica e la vita in genere offre. Nessuna divisione netta tra le ‘materie’, ma un insieme unico che trova il suo mezzo di espressione nella lingua. La quale non è una materia in sé, ma l’espressione, ripeto, di tutto lo scibile”. Risultati? Sentite un po’ il compositore Stefano Mainetti: “Tra elementari, medie, liceo, università e conservatorio ne ho avuti tanti di insegnanti nella mia vita, ma nessuno come Caproni… avere avuto quest’uomo vicino per tanti anni è stato fondamentale per la mia formazione”.