È la mattina del 26 febbraio quando nella mia bolla inizia a girare la notizia: “Su il manifesto c’è un pezzo sul covid di Agamben comprensibile”. Poche ore dopo le prime prese di distanza che nei giorni e nelle settimane successive, cadute le ultime difese di ufficio (“guardate alla luna, non al dito!”) si divideranno tra lo stupore di chi casca dalle nuvole (“senilità..”) o fa finta di cascare, i distinguo dall’area Italian Theory™ (“io l’avrei detta diversamente…”) e il compiacimento scontato di chi, magari rispolverando Carl Schmitt, ovviamente, lo aveva sempre detto.

Può sembrare una sciocchezza, e probabilmente lo è, ma oggi, alla vigilia di un secondo possibile lockdown (che naturalmente non si chiamerà così), mentre qualcuno propone l’obbligo di mascherina per non conviventi anche tra le pareti domestiche e con uno stato di emergenza sanitaria prorogato in Italia per la terza volta, la chiave della campagna di denuncia agambeniana – di cui questa raccolta è, francamente, puro e inevitabile fanservice – io la ritrovo tutta in quell’aggettivo un po’ ridicolo e irrispettoso: comprensibile. E credo che Agamben, in ragione del suo allarme, si sia davvero rivolto a un “altro” pubblico, molto diverso dal “suo”, e molto più indifferenziato, attraverso canali e protocolli di lettura (fact checking compreso) in parte alieni, anche se per dire le cose che ha sempre detto e ha sempre pensato, sia pure in un modo “scandalosamente” insolito.

A farmelo credere, dall’inizio, non è solo la semplicità e la piattezza del linguaggio scelto per denunciare senza mezzi termini lo “stato di eccezione” a fronte di una pandemia che suppone inizialmente “inventata” di sana pianta e neppure l’ingenuità un po’ maldestra con cui, sulle prime, derubrica il Covid-19 a influenza sulla scorta di un report del Cnr pescato su Google, gesti comunque decisamente insoliti per il più “famoso all’estero” dei filosofi italiani, che lo hanno reso mediaticamente “umano” e così prossimo allo spaesamento collettivo davanti alla Scienza che si provava in quei primi giorni accendendo un televisore.

Ma è l’insieme della postura intellettuale che lo omologava a milioni di italiani che in quelle stesse ore stavano facendo più o meno la stessa cosa e, da allenatori della nazionale, si convertono nel giro di pochi giorni in epidemiologi esperti, scambiandosi su Facebook l’ultimo studio dell’Imperial College of London.

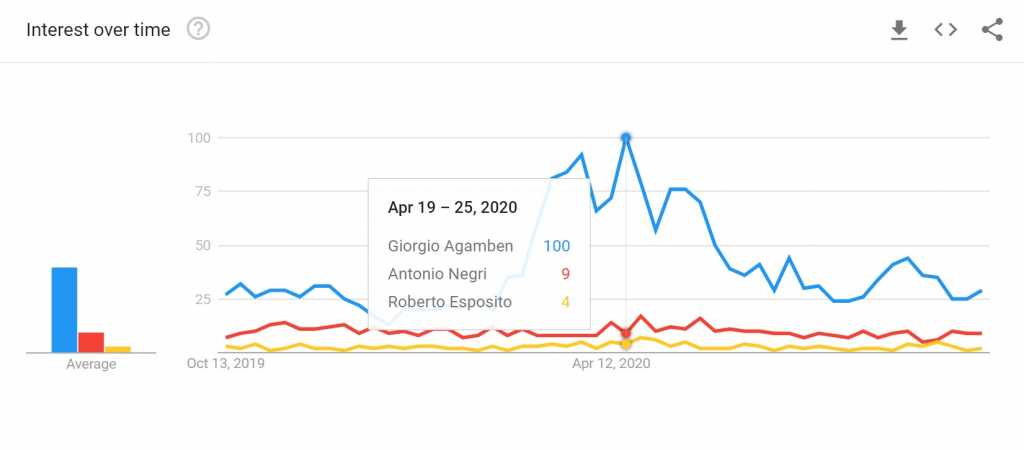

Insomma Agamben è diventato “uno di noi”, non solo nel lessico colloquiale, così poco “archeologico”, di queste pagine, nelle rare citazioni dal sapore scolastico (Il Manzoni de “La Colonna Infame”) ma già prima nel format della narrazione – il diario – una scelta abbastanza ovvia in tempi di quarantena, una forma di scrittura confidenziale che nelle sue mani diventa discorso pubblico sorprendentemente social e virale, assicurando picchi di ascolto a cadenza settimanale, mano a mano che i suoi brevi articoli – in alcuni casi commissionati e poi rifiutati dai principali quotidiani nazionali – escono uno dopo l’altro dal sito Quodlibet e iniziano a circolare.

Per dire cosa? Che “mai prima d’ora, nemmeno durante il fascismo e le due guerre mondiali, la limitazione della libertà era stata spinta fino a questo punto” (19 aprile). E quando “il popolo dei balconi” che si è sgolato cantando Guccini e Ramazzotti dai ballatoi si riaffaccia per le strade, Agamben dal suo blog avverte che “il cosiddetto “distanziamento sociale” diventerà il modello della politica che ci aspetta”. (11 maggio). Un modello che, come chiarisce nell’avvertenza del libro, “fa sistema con la tecnologia digitale” mentre il Nasdaq ringrazia e fa la ola grazie anche ai titoli “stay at home”.

Una puntata alla volta il discorso si articola (l’epidemia, detto per inciso, non è più “supposta” a partire dal 17 marzo), ma sempre in pillole, non certo rivolte a chi fino a ieri citava Homo Sacer nelle cene con gli amici, e ora ha rimosso i suoi libri dalla Billy, ma al suo nuovo pubblico, il lettore che magari di Agamben non ha letto la voce di Wikipedia per intero, per cui meglio unire subito i puntini, facendogli risparmiare tempo e fatica: ad esempio tra l’emergenza di oggi e quella di ieri, cioè il Terrorismo ( mettete Isis, 11 settembre o Piazza Fontana al posto della “x”: non fa differenza), o tra il termine epidemia (viene da “demos”!) e il suo “immediato significato politico”, etc. Solo in un’intervista a Le Monde, Foucault fa finalmente la sua fugace apparizione: “ha mostrato prima di me che i governi che si servono del paradigma della sicurezza non funzionano necessariamente producendo la situazione di eccezione, ma sfruttandola e dirigendola.” (28 marzo).

Per il resto meglio il vecchio Canetti di Massa e Potere (6 aprile), per restare scettici (“nasce il legittimo dubbio”) davanti ai numeri forniti della Scienza – la religione che, secondo Agamben, avrebbe soppiantato la Chiesa e, a questo giro, tratto in ostaggio le sorti di Confindustria e del Capitalismo – non appena si confrontano le morti ufficiali Covid con quelle ISTAT dell’anno precedente (27 aprile) e non si rinuncia a interpretarle alla buona (non sono un virologo ma..).

Intendiamoci, Agamben non è certo un complottista, è solo “uno di noi”, uno dei tanti – fatte le debite proporzioni, certo – salvo il fatto che per lui la storia rimane un’autostrada con una sola uscita, ad Auschwitz. Non bisogna stupirsi quindi, quando addita il dispositivo dell’epidemia come la migliore opportunità per la Cina di estendere il suo controllo totalitario (28 marzo) e per Bill & Melinda Gates, primi finanziatori dell’OMS, la loro influenza sul mondo (20 maggio). E quando gli fanno notare che Trump e Bolsonaro dicono suppergiù le stesse cose risponde serafico che “se un fascista dice che 2 + 2 = 4 non per questo è meno vero” (20 maggio).

Certo, il tono di Agamben resta pur sempre improntato allo stupore aristocratico dell’apota o del vecchio anarchico conservatore, sgomento per la docilità e l’inspiegabile attaccamento dei più alla mera sopravvivenza, per la sottomissione del gregge alla paura e la disponibilità alla “mobilitazione totale”. Con Jünger, ma senza la postura o gli skill del ribelle borghese. Con Yan Thomas ma solo per chiedere, come un liberale qualsiasi, che il medico torni a fare il medico e il politico il politico. Una galleria di figure intellettuali solitarie, smaccatamente inattuali, perché inattuale, cioè veramente contemporaneo, è per Agamben solo “colui che non coincide perfettamente con esso (il contemporaneo, ndr) né si adegua alle sue pretese”[1] A differenza dei suoi critici, il filosofo romano sembra però ben consapevole che il passaggio all’inattualità passa oggi attraverso la torsione mediatica dell’influencer, i like della blog star che divide, magari con “ok, boomer” scritto grande come una casa. Insomma “sporcandosi le mani” nel divenire meme.

Nel farlo lascia volentieri sottotraccia la biopolitica, una narrazione in fondo fin troppo letterale e scontata in tema di pandemia, per mettere il campo la concettualizzazione più forte nell’ordine del discorso agambeniano che, estrapolata a suo tempo da Benjamin, ha attraversato gli ultimi 20 anni della sua riflessione. Parliamo ovviamente della nuda vita.

“La prima cosa che l’ondata di panico che ha paralizzato il Paese ha mostrato con evidenza è che la nostra società non crede più in nulla se non nella nuda vita” ( 17 marzo)… La nuda vita non è qualcosa che unisce gli uomini ma piuttosto li acceca e separa (28 marzo)”

Ma cos’è per Agamben oggi la nuda vita? Una vita di sopravvivenza, certo, la cui perdita risulta così intollerabile agli umani da convincerli a rinunciare praticamente a qualsiasi altra cosa, ma questo perché “quello che ho descritto è potuto avvenire perché abbiamo scisso l’unità della nostra esperienza vitale, che è sempre inseparabilmente insieme corporea e spirituale, in un’entità puramente biologica da una parte (la nuda vita) e in una vita affettiva e culturale dall’altra”. (19 aprile, intervista alla Radio pubblica svedese).

E qui secondo me cominciano i problemi veri.

Senza entrare nel merito di un giudizio si tratta infatti di una distinzione – l’unità di corpo e di spirito – che suona oggi “dualistica in modo pazzesco”, sia pure nei termini di una risposta a un giornalista, eppure Agamben ne fa il cardine del suo j’accuse alla società post-pandemica.

Come osserva più acutamente di me Luca Illetterati: “Il discorso che si muove dentro una distinzione siffatta – ovvero quella tra “nuda vita” e “vita piena” – è un discorso che anziché superare alcune astrazioni e presupposizioni, come vorrebbe, le assume invece in un modo tale da renderle determinanti”[2]

Agamben, come del resto moltissimi prima di lui, pretende di tracciare un confine tra natura e cultura, tra materia biologica e storica. Non così Foucault quando avvertiva che l’uomo descritto nelle Parole e le Cose era solo l’esemplare di un animale storico, e di un processo, quindi, del tutto transeunte. Non così Donna Haraway o Antonio Caronia, che già trent’anni fa ci descrivevano attraverso la condizione del divenire cyborg la porosità di un confine mobile con il non umano e il tecnologico che trovava nel corpo la sua intima definizione. O Deleuze che prima di loro scriveva “Noi facciamo rizoma con i nostri virus, o, meglio, i nostri virus ci fanno fare rizoma con altre bestie”. [3]

E non così lo stesso Benjamin, come osserva sempre Illetterati, quando chiariva che “È solo quando si riconosce vita a tutto ciò di cui si dà storia (Geschichte) e che non è solo lo scenario di essa, che si rende giustizia al concetto di vita.” [4]

Chi decide oggi cos’è la vita “buona” e quella “cattiva”? Per Agamben sempre e solo il potere che è tale anche, o soprattutto, perché ha il potere di definire il soggetto, e di lasciarlo sfigurato, di separarlo dalla sua presunta natura, di disaccoppiare a piacimento la nostra vita da quel che resta del mondo, senza incontrare mai resistenza. E, a quanto pare, lo fa anche spesso, se basta un semplice DCPM o la governamentalità disinvolta e raffazzonata di un Conte, di un Macron o di un Boris Johnson. Se non si accettano queste premesse la distinzione della nuda vita appare ben presto per quella che è, una merce anacronistica, che Agamben ci sta offrendo in una confezione “scandalosa” e moraleggiante.

P.S. Mentre scrivo (e la saga prosegue sul blog di Quodlibet) l’attenzione, dopo l’ultima bordata agambeniana ai DAD e la damnatio memoriae degli insegnanti venduti alla docenza online, sembra gradualmente scemare per rientrare nei parametri. Ma la curva dell’hype, almeno per le tecnologie di successo, sappiamo che può disegnare una decisa ripresa dopo un periodo più o meno lungo nel dimenticatoio (trough of disilusionament). Questo potrebbe anche essere il destino di Agamben e della sua campagna di denuncia, se è vero che all’inizio di una seconda ondata pandemica tutti gli indicatori tornano a segnalare, come contatori geiger impazziti, la sofferenza del corpo sociale davanti alla devastazione e all’iniquità messa a nudo dai lockdown e dall’impotenza dei governi appesi all’attesa di un vaccino. Distopica e insostenibile, la parola di Agamben si è infatti comunque “fatta sentire” al di sopra dei virologi e dei politici da talk show.

Se non altro per rivendicare il diritto di continuare a dire quello che ha sempre pensato.

[1] G. Agamben, Cos’è contemporaneo?, 2008

[2] Luca Illetterati, Dal contagio alla vita. E ritorno. Ancora in margine alle parole di Agamben, Le parole e le cose http://www.leparoleelecose.it/?p=38033

[3] Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Piani, 1980

[4] Walter Benjamin, Il compito del traduttore, in Id., Angelus Novus, 1920