Opera poderosa in nove volumi, Manifesto incerto di Frédéric Pajak è un’invettiva contro ogni conformismo. Per questo i suoi protagonisti sono artisti e letterati che, in qualche maniera, hanno percorso traiettorie anomale e del tutto peculiari. Van Gogh, al quale è dedicato il volume che siamo chiamati a recensire, è interessante in quanto ostile al conformismo non solo del costume, ma in particolare delle istituzioni. Le sue pitture, come scrive Artaud, “erano pece greca, bombe atomiche, la cui angolazione, confrontata con tutte le altre pitture che imperversavano in quell’epoca, sarebbe stata capace di turbare gravemente il conformismo larvale della borghesia del Secondo Impero”.

Pajak compie una scelta di campo ben precisa: scrutare le vite di “perdenti”, dei quali solo a posteriori è stata riconosciuto il genio, seguire la propensione alla marginalità di alcune figure, votate totalmente al proprio compito estetico, a qualsiasi costo. Vediamo così Walter Benjamin, Emily Dickinson, Marina Cvetaeva, Fernando Pessoa e il citato Van Gogh, un maestro che è un infaticabile operaio, per usare ancora un’espressione di Artaud, un uomo il cui credo è vivere con poco e produrre quanto più possibile. Continuare a cercare è la sua vocazione, pena la perdita e l’annientamento.

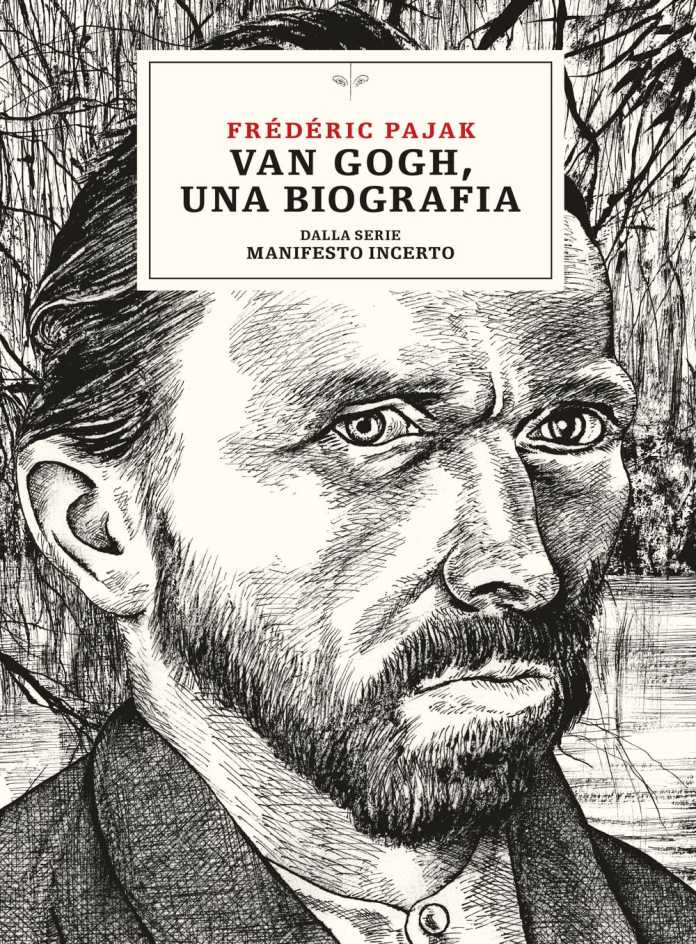

Anche Pajak, prima di trovare la propria forma, ha cercato a lungo. Il suo progetto trascende i ristretti orizzonti della graphic novel per fondere in un unico crogiolo la biografia, la narrativa, lo scandaglio filosofico e il disegno in bianco e nero. Il libro diviene così una mappa dell’anima che mira evocare un ambiente, un’atmosfera, un’epoca nascosta nelle pieghe remote della storia. La tessitura di parole e immagini genera inediti contrappunti. Meno di dieci tavole sono ispirate a opere di Van Gogh, mentre le altre immagini costruiscono percorsi, delineano tracce che il lettore deve seguire e decifrare. Quasi superfluo sottolineare l’importanza del disegno nell’arte di Van Gogh, la progressiva conquista di un lessico del tutto personale. Pajak orchestra un film in bianco e nero che, pur rinunciando ai cromatismi folli e accesi partoriti dalla creatività di Vincent, riesce comunque a veicolare tutti i drammi di una mente stremata dai rovelli pittorici.

Anche Pajak, prima di trovare la propria forma, ha cercato a lungo. Il suo progetto trascende i ristretti orizzonti della graphic novel per fondere in un unico crogiolo la biografia, la narrativa, lo scandaglio filosofico e il disegno in bianco e nero. Il libro diviene così una mappa dell’anima che mira evocare un ambiente, un’atmosfera, un’epoca nascosta nelle pieghe remote della storia. La tessitura di parole e immagini genera inediti contrappunti. Meno di dieci tavole sono ispirate a opere di Van Gogh, mentre le altre immagini costruiscono percorsi, delineano tracce che il lettore deve seguire e decifrare. Quasi superfluo sottolineare l’importanza del disegno nell’arte di Van Gogh, la progressiva conquista di un lessico del tutto personale. Pajak orchestra un film in bianco e nero che, pur rinunciando ai cromatismi folli e accesi partoriti dalla creatività di Vincent, riesce comunque a veicolare tutti i drammi di una mente stremata dai rovelli pittorici.

Attraverso il confronto con la figura isolata di Van Gogh, Pajak parla anche di sé stesso, della vocazione letteraria strappata a fatica attraverso un percorso tortuoso e tormentato, fatto di lavori precari e di una caparbia volontà di ritagliarsi uno spazio culturale inedito, trovando un lessico proprio e originale. I disegni in bianco e nero non chiarificano gli eventi del passato ma, con il loro addensarsi in macchie e ombre, sembrano evidenziare l’oscurità della storia che, per quanti sforzi si facciano, resta un mistero inestricabile. Le tavole mostrano ipotesi di paesaggi e figure, come potrebbe averle viste Van Gogh stesso. Parigi è un luogo deserto e ostile, dove risuona la solitudine dell’artista. Sporadiche citazioni dall’epistolario, testimonianza unica e magnifica del rapporto con il fratello Theo, costruiscono un ritratto dal quale mancheranno sempre troppi dettagli.

Ha ragione Van Gogh quando scrive che a parlare saranno solo i suoi quadri. Il dettato biografico, pur piuttosto preciso, da solo manca il bersaglio. Forse il maldestro suicidio, riguardo il cui effettivo svolgimento non vi è assoluta certezza, era solo “un tentativo di ritornare in sé per mezzo del dolore fisico”, come scrive Georg Büchner nel racconto dedicato al poeta Lenz. Nella messe di pubblicazioni su Van Gogh, il libro di Pajak spicca per la sua capacità di condurci in territori desolati, In un mondo al limitare del crepuscolo, apparentato con la follia. Il passato appare rischiarato da una luce incerta, abissale. Come bambini ci avventuriamo in quei luoghi, dove gli oggetti e le cose divengono cupi e ostili, ci spingiamo nel buio come se guardassimo il mondo con gli occhi di Vincent, con uno sguardo terribilmente acuto e tanto sensibile da darci i brividi.