Dopo il ritorno in Olanda, via nave, insieme a quattro grandi casse di fossili ritrovati nell’isola di Giava, Eugène Dubois andò incontro solo a delusioni. Il tour in Europa del suo ritrovamento di punta – una calotta cranica, un femore e un molare appartenuti secondo lui a un Pitecantropo, l’anello mancante tra uomo e scimmia, vissuto in Asia un milione di anni prima – fu accolto freddamente. La maggior parte degli studiosi rifiutò di riconoscere l’importanza della scoperta e pochi credettero che i tre fossili appartenessero a un solo individuo. Dubois diventò sospettoso e paranoico. Entrò in polemica con Gustav Schwalbe, un antropologo tedesco che aveva ricevuto da Dubois il calco della calotta cranica e, dopo averla confrontata con quella delle scimmie antropomorfe, degli uomini moderni e dei Neandertal, aveva pubblicato nel 1899 una monografia di più di 200 pagine. Per Dubois, che aveva scritto 39 misere pagine, fu uno smacco e un furto intellettuale.

Nascose i fossili nei mobili della sala da pranzo, coprendo i vetri dell’armadio con fogli di giornale. Quando il governo olandese gli chiese il permesso di esporre i fossili, o dei calchi, all’Esposizione Universale di Parigi del 1900, Dubois non rispose per settimane. Poi gli venne un’idea. Era un artista molto abile e decise di fare una scultura in argilla raffigurante il Pitecantropo a grandezza naturale. Il figlio maggiore, Jean, undicenne, fu scelto come modello e dovette posare nudo per settimane, nel rigido inverno olandese, immobile con le ginocchia leggermente piegate, i piedi divaricati, lo sguardo perplesso fisso su un corno di corvo stretto nella mano destra. Dubois accentuò la lunghezza degli arti superiori, colorò la pelle color mattone e i capelli rossi come quelli dell’orango; lo chiamò Piet. La statua venne esposta nella sala d’entrata dell’edificio coloniale del Museo delle Arti Industriali di Harleem.

Nascose i fossili nei mobili della sala da pranzo, coprendo i vetri dell’armadio con fogli di giornale. Quando il governo olandese gli chiese il permesso di esporre i fossili, o dei calchi, all’Esposizione Universale di Parigi del 1900, Dubois non rispose per settimane. Poi gli venne un’idea. Era un artista molto abile e decise di fare una scultura in argilla raffigurante il Pitecantropo a grandezza naturale. Il figlio maggiore, Jean, undicenne, fu scelto come modello e dovette posare nudo per settimane, nel rigido inverno olandese, immobile con le ginocchia leggermente piegate, i piedi divaricati, lo sguardo perplesso fisso su un corno di corvo stretto nella mano destra. Dubois accentuò la lunghezza degli arti superiori, colorò la pelle color mattone e i capelli rossi come quelli dell’orango; lo chiamò Piet. La statua venne esposta nella sala d’entrata dell’edificio coloniale del Museo delle Arti Industriali di Harleem.

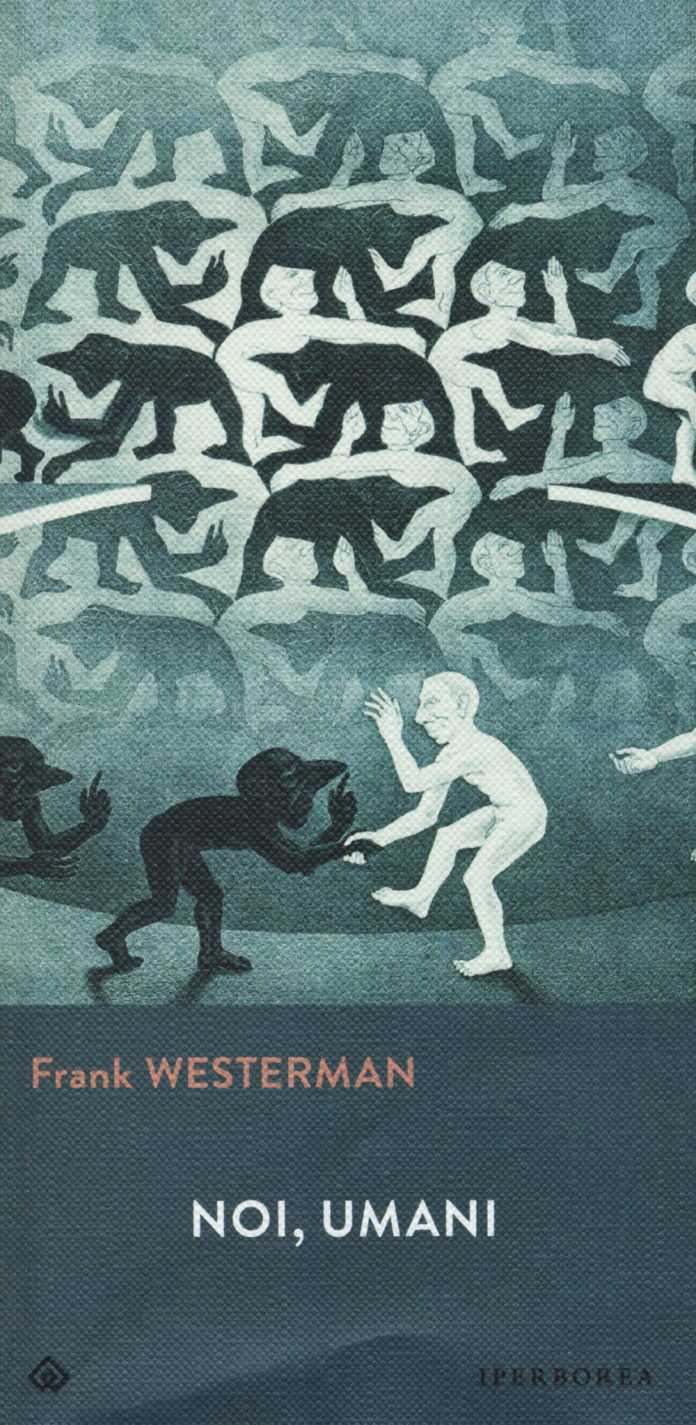

Eugène Dubois è seppellito nel settore degli atei del cimitero di Venlo, sulle rive della Mosa; sulla sua lapide sono scolpite una calotta cranica e due femori incrociati. Dubois è uno dei “cercatori di ossa” di cui racconta la storia Frank Westerman, giornalista e scrittore di romanzi reportage, nato nel bacino della Mosa, un’area che molto ha dato sia in quanto a resti fossili dei nostri antenati sia in quanto a studiosi come Dubois, lo scopritore dei primi resti al mondo di Homo erectus (che lui aveva chiamato Pitecantropo). Westerman indaga sull’origine di Homo e su nobiltà e miserie di coloro che quella storia hanno la pretesa di raccontarla con i loro ritrovamenti; si interroga sulla pretesa oggettività della ricerca e su cosa ci rende umani, nella convinzione che qualcosa ci dev’essere, perché “quale altra specie cerca di mettere in ordine cronologico i resti dei suoi antenati?”.

Il punto di partenza di Westerman è la scoperta, nell’autunno del 2003, dell’uomo di Flores (Homo floresiensis), che poi in realtà è lo scheletro di una donna ritrovata nell’isola di Flores, a est di Giava, nella grotta Liang Bua. Adulta, alta poco più di un metro, con un volume cerebrale ridotto (come una noce di cocco o un pompelmo), di datazione controversa non posteriore a 50.000 anni fa. Secondo lo scopritore, il neozelandese Mike Morwood, si tratterebbe di una nuova specie di Homo, discendente – come noi sapiens – da Homo erectus e andata incontro a un progressivo rimpicciolimento. Flores si trova a est della Linea di Wallace, una demarcazione definita dal naturalista gallese che ha elaborato la teoria dell’evoluzione, in modo indipendente, negli stessi anni di Darwin e che si accorse che flora e fauna da una parte e dall’altra della fossa marina che divide Bali da Lombok erano profondamente diverse. Flores è un’isola particolare dove sono state ritrovate ossa fossili di elefanti nani e di cicogne giganti. Il primo a scavare a Liang Bua negli anni ’50, padre Theo Verhoeven, ha dato il suo nome a una specie di ratti giganti (Papagomys theodirverhoeveni) di cui trovò gli scheletri e, per quanto non ne avesse trovata traccia, ipotizzò che sull’isola fosse vissuto un uomo preistorico, erede degli erectus che avevano attraversato a remi la linea di Wallace. Tuttora, scrive Westerman, “animali che in altre parti del pianeta sono considerati grandi (gli elefanti) su quest’isola sono piccoli. Al contrario, rettili (tartarughe, lucertole) e ratti sono sovradimensionati. È il mondo capovolto di Flores: esiste in natura un laboratorio più bello dove riflettere su norma e devianza?”

Il punto di partenza di Westerman è la scoperta, nell’autunno del 2003, dell’uomo di Flores (Homo floresiensis), che poi in realtà è lo scheletro di una donna ritrovata nell’isola di Flores, a est di Giava, nella grotta Liang Bua. Adulta, alta poco più di un metro, con un volume cerebrale ridotto (come una noce di cocco o un pompelmo), di datazione controversa non posteriore a 50.000 anni fa. Secondo lo scopritore, il neozelandese Mike Morwood, si tratterebbe di una nuova specie di Homo, discendente – come noi sapiens – da Homo erectus e andata incontro a un progressivo rimpicciolimento. Flores si trova a est della Linea di Wallace, una demarcazione definita dal naturalista gallese che ha elaborato la teoria dell’evoluzione, in modo indipendente, negli stessi anni di Darwin e che si accorse che flora e fauna da una parte e dall’altra della fossa marina che divide Bali da Lombok erano profondamente diverse. Flores è un’isola particolare dove sono state ritrovate ossa fossili di elefanti nani e di cicogne giganti. Il primo a scavare a Liang Bua negli anni ’50, padre Theo Verhoeven, ha dato il suo nome a una specie di ratti giganti (Papagomys theodirverhoeveni) di cui trovò gli scheletri e, per quanto non ne avesse trovata traccia, ipotizzò che sull’isola fosse vissuto un uomo preistorico, erede degli erectus che avevano attraversato a remi la linea di Wallace. Tuttora, scrive Westerman, “animali che in altre parti del pianeta sono considerati grandi (gli elefanti) su quest’isola sono piccoli. Al contrario, rettili (tartarughe, lucertole) e ratti sono sovradimensionati. È il mondo capovolto di Flores: esiste in natura un laboratorio più bello dove riflettere su norma e devianza?”

Il ritrovamento di Homo floresiensis ha scatenato accese discussioni. Per Teuku Jacob, fondatore della paleoantropologia indonesiana, è un falso scoop, “much ado about nothing”: un sapiens rimasto piccolo perché affetto da una patologia e non una nuova specie anomala o un nostro strano parente. Jacob mise in atto il primo “sequestro di ominide” della storia; requisì le ossa di H. floresiensis, nel 2005 fece chiudere la grotta impedendo ulteriori scavi. Morwood fu dichiarato persona non gradita e tacciato di neo-colonialismo; secondo Jacob avrebbe intenzionalmente tentato di far passare lo scemo del villaggio per una nuova specie di ominide. Entrambi i contendenti sono morti prematuramente ma successive scoperte fossili hanno fugato il dubbio: l’uomo di Flores non è una singolarità, è esistita veramente una specie di Homo con quelle caratteristiche. Si può essere, quindi, uomini in quel modo? Perché tanta attenzione all’anormale e quali sono i criteri per definire la norma e la devianza?

Il ritrovamento di Homo floresiensis ha scatenato accese discussioni. Per Teuku Jacob, fondatore della paleoantropologia indonesiana, è un falso scoop, “much ado about nothing”: un sapiens rimasto piccolo perché affetto da una patologia e non una nuova specie anomala o un nostro strano parente. Jacob mise in atto il primo “sequestro di ominide” della storia; requisì le ossa di H. floresiensis, nel 2005 fece chiudere la grotta impedendo ulteriori scavi. Morwood fu dichiarato persona non gradita e tacciato di neo-colonialismo; secondo Jacob avrebbe intenzionalmente tentato di far passare lo scemo del villaggio per una nuova specie di ominide. Entrambi i contendenti sono morti prematuramente ma successive scoperte fossili hanno fugato il dubbio: l’uomo di Flores non è una singolarità, è esistita veramente una specie di Homo con quelle caratteristiche. Si può essere, quindi, uomini in quel modo? Perché tanta attenzione all’anormale e quali sono i criteri per definire la norma e la devianza?

“Il problema della paleoantropologia è che gli studiosi di questa disciplina coincidono con l’oggetto del loro studio”; ciascun quesito riguardante l’umano passa attraverso la nostra immagine, in un narcisismo consustanziale che rende fragili la veridicità e l’attendibilità della scienza. Gli studiosi hanno la grande responsabilità, che può dare un po’ alla testa, di spostare ogni volta l’immagine e la natura dell’essere umano; non c’è da stupirsi, quindi, se alcuni di essi – la cui carriera spesso è basata su una singola scoperta – trattano i fossili come figli, ne sono gelosi e si identificano nella loro creatura come novelli Flaubert a dire “Madame Bovary c’est moi”. Sanno che ogni scoperta è destinata a essere criticata, revisionata, reinterpretata secondo sceneggiature che variano seguendo lo spirito del tempo; un continuo cancellare e riscrivere, nell’assenza di una versione definitiva. Tanto che Westerman arriva a scrivere, ed è forse il punto di maggiore originalità di tutto il libro, che invece del grafico a cespuglio evolutivo con tutti i nostri antenati, “l’albero genealogico che dovremmo disegnare è un altro: quello degli scopritori”. Un albero alternativo dei cacciatori di crani che si sono uccisi l’un l’altro, non appena trovato il fossile giusto, che hanno costruito disfatto e ricostruito la storia usando come personaggi una manciata di ominidi.