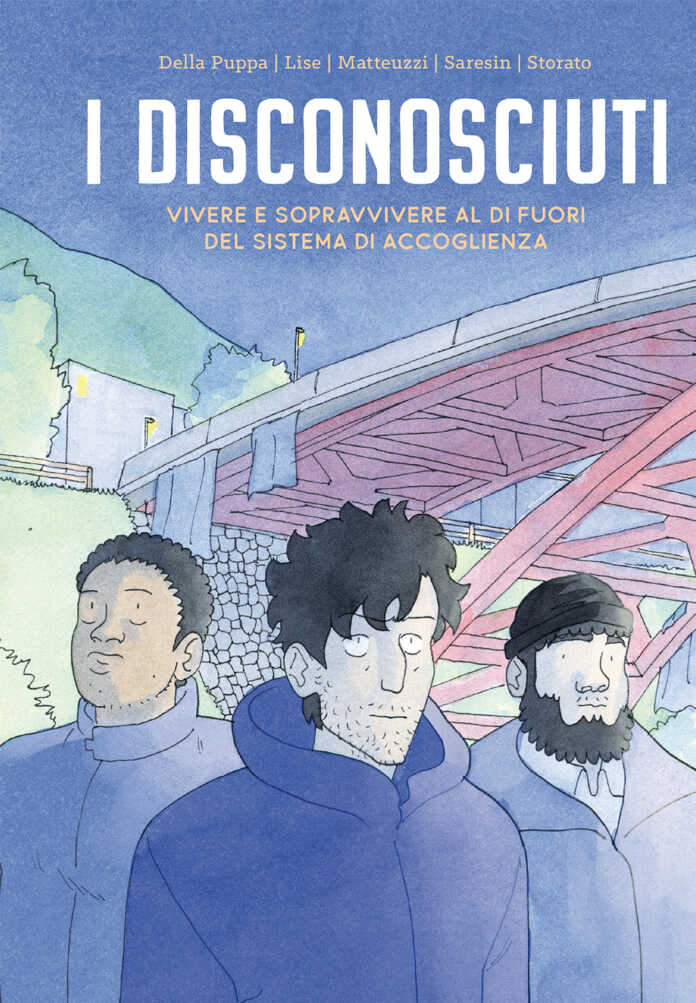

“Non mi era mai capitato di vedere di vedere la luna e il sole presenti nello stesso cielo, in Afghanistan”: queste parole di Arif, uno dei richiedenti asilo che raccontano la propria storia all’interno della nuova Ethnographic Novel edita da Beccogiallo, illustrano in un modo profondo e insieme delicato il senso di abbandono e straniamento che vivono i richiedenti asilo giunti nel nostro paese. I Disconosciuti segna il ritorno al mondo del fumetto di Francesco della Puppa, professore di Sociologia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, assieme allo sceneggiatore Francesco Matteuzzi e al disegnatore Francesco Saresin, che insieme avevano già lavorato nel 2021 a La linea dell’orizzonte, edito sempre da Beccogiallo. In questo lavoro al trio si aggiungono il co-sceneggiatore Alessandro Lise e Giulia Storato, dottoressa di ricerca presso L’Università di Padova. Prefazione e postfazione sono affidati ad altri esperti docenti di sociologia urbana e delle migrazioni quali Agostino Petrillo, Fabio Perocco e Nando Sigona.

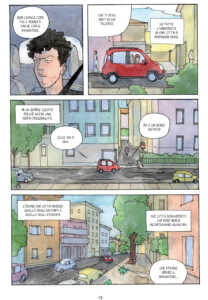

Il fumetto ci racconta una ricerca etnografica sui richiedenti asilo da parte della giovane ricercatrice precaria Anna, in una cittadina del nord Italia di cui non viene fatto il nome, giacché quanto raccontato al suo interno avviene in maniera simile in molte città del nostro paese. In senso stretto, l’etnografia è un metodo di ricerca delle scienze sociali che si concentra sullo studio delle culture attraverso un lavoro sul campo di tipo immersivo: i ricercatori vivono con le comunità che studiano per capire le loro prospettive e produrre descrizioni dettagliate della vita sociale e delle pratiche culturali al loro interno.

Attraverso le interviste ad alcuni richiedenti asilo – Farad, il sopracitato Arif, Alieu – ci vengono descritte le forme e i meccanismi, le strutture e le dinamiche, le gradazioni e i rischi di tale condizione; storie di speranze più o meno disattese, di vite al limite, precarie eppure vissute con dignità. Storie di sfruttamento sistemico sul lavoro, di abbandono da parte dello Stato, ma anche di solidarietà e aiuto che, per quanto temporaneo, da parte della comunità in cui si ritrovano a vivere. Tra i vari punti della questione, uno riguarda il sistema di accoglienza in Italia, con tutti i suoi limiti, criticità e storture che vanno peggiorando ogni anno un po’ di più.

Il fumetto non si limita alle loro storie: ci viene raccontata anche la condizione di provvisorietà di Anna, che studia uomini e donne in situazioni precarie. Lei, come chi studia, ha bisogno di “sentirsi a casa”: intrappolata in una condizione di precarietà lavorativa, incerta sul proprio futuro, intristita dall’impotenza e dall’impossibilità di non poter fare qualcosa di più per aiutare le persone con cui dialoga e si senta vicina, in una città che non sente come propria e che dovrà abbandonare non appena impara a conoscerla; eppure anche lei va avanti a testa alta, conscia di fare la cosa giusta sentendo e dando voce alle storie di chi altrimenti non sarebbe ascoltato.

Il fumetto non si limita alle loro storie: ci viene raccontata anche la condizione di provvisorietà di Anna, che studia uomini e donne in situazioni precarie. Lei, come chi studia, ha bisogno di “sentirsi a casa”: intrappolata in una condizione di precarietà lavorativa, incerta sul proprio futuro, intristita dall’impotenza e dall’impossibilità di non poter fare qualcosa di più per aiutare le persone con cui dialoga e si senta vicina, in una città che non sente come propria e che dovrà abbandonare non appena impara a conoscerla; eppure anche lei va avanti a testa alta, conscia di fare la cosa giusta sentendo e dando voce alle storie di chi altrimenti non sarebbe ascoltato.

Importanti sono i consigli e l’esperienza del supervisor della sua tesi, Stefano, i cui dialoghi ci restituiscono il senso profondo dell’opera e del significato del fare ricerca in questo modo, indirizzando e incoraggiando Anna per aiutarla a trovare “la trama che sta sotto il senso comune, oltre la superficie di come appaiono le cose”, e restituire “la realtà per com’è”: le storie di queste persone che altrimenti rimarrebbero inascoltate da tanti. Caso emblematico quello di Alieu, che racconta di non essere creduto quando dice di essersi formato nel proprio paese come infermiere, ed è costretto a trasportare casse di frutta per racimolare qualche soldo, vivendo sotto un ponte.

Beccogiallo ha portato nelle librerie un altro importante lavoro che è più che mai centrale in un momento storico in cui la politica cerca sempre più non solo di chiudere le frontiere e negare assistenza a chi ne ha bisogno, ma anche di non sentire le loro storie e non riconoscere loro la dignità di essere visti come persone. Come ci ricorda Anna stessa, “I richiedenti asilo e i rifugiati, gli emigranti e gli immigrati non sono solo vittime passive che devono essere aiutate, ma persone che resistono e lottano, che hanno avuto la determinazione di assumersi rischi e responsabilità, per migliorare la propria condizione e quella delle proprie famiglie. Per vivere e non ‘lasciarsi vivere’”