Scrivere di crisi climatica e di ambiente in generale è difficilissimo. Soprattutto se si vuole scrivere un romanzo o dei racconti, e non un saggio o uno studio scientifico. Fare degli effetti del riscaldamento globale o dei rischi idrogeologici o dei pericoli della perdita di biodiversità una narrazione romanzesca non ci riesce. È il mondo letterario stesso a rendersi conto di questa mancanza, e a cercare di porvi rimedio.

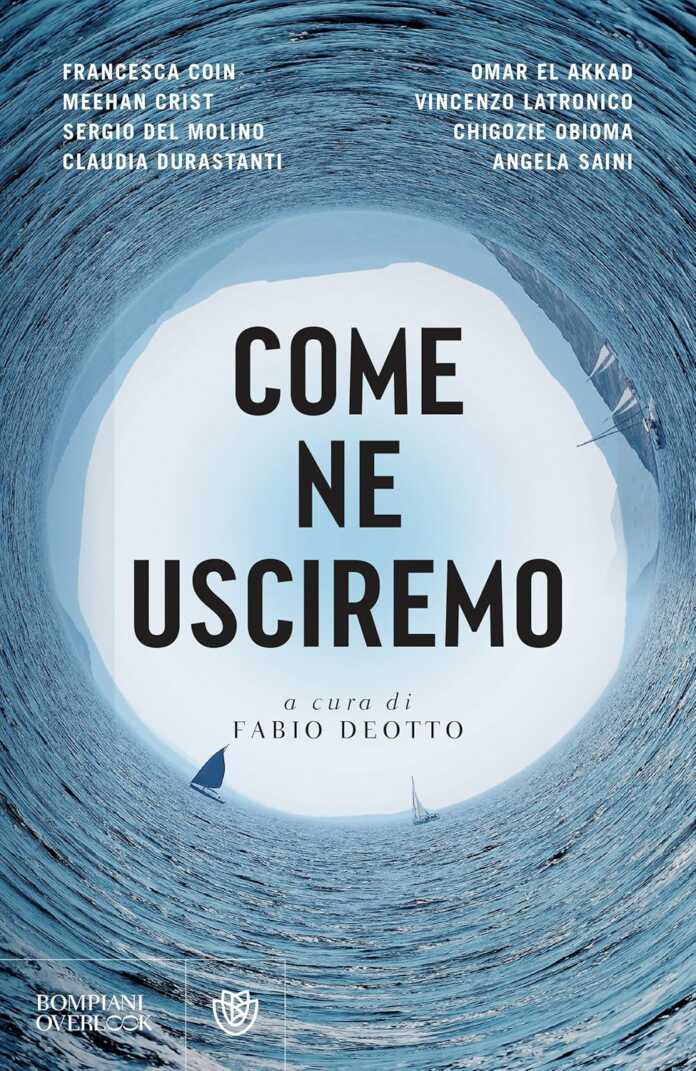

Fabio Deotto è un po’ un pioniere in questo senso. Già il suo precedente libro L’altro mondo cercava di raccontare come un romanzo, o raccolta di racconti, quello che stava succedendo nelle zone del pianeta maggiormente colpite dal cambiamento climatico. Come ne usciremo è invece una sorta di distopico collettivo o meglio corale, un libro a più voci in cui ognuno degli scrittori coinvolto immagina il mondo, il nostro mondo tra venti anni. Quando gli anni ’20, quelli che stiamo vivendo ora, saranno ricordati come gli anni della grande crisi, ma saranno stati superati.

In che modo saranno stati superati è il punto cruciale e il cuore di ognuno dei racconti. Perché sì, dalla crisi saremo usciti, ma non per sempre. Alcuni fronti si saranno chiusi e altri se ne saranno aperti. E uscire dalla crisi ci sarà costato. Non tanto e non solo denaro e risorse. Sarà soprattutto costato vite umane e vite non umane, principi, valori, idee. Gli otto racconti di Come ne usciremo sono tenuti insieme da un dialogo che l’autore conduce con il nipote adolescente, appassionato di storia. Appassionato di capire che cosa è successo e perché è successo. Convinto o forse illuso, come molti adulti del resto, che conoscere e sapere possa aiutare a comportarsi meglio, a non ripetere gli errori che sono già stati fatali, a non riprodurre comportamenti di cui abbiamo già sperimentato le conseguenze e i danni.

Il dialogo tra l’autore e il giovane Michele è intervallato dai contributi di diversi scrittori e studiosi: Omar El Akkad, Vincenzo Latronico, Meehan Crist, Sergio del Molino, Claudia Durastanti, Chigozie Obioma, Francesca Coin, Angela Saini. Ciascuno di loro ha un punto di vista, uno sguardo, un tema di osservazione. Passati venti anni dalla grande crisi, ci troviamo in un mondo in cui l’energia rinnovabile ha preso definitivamente il sopravvento su quella fossile. Ma il riscaldamento non si è fermato. Anzi dagli anni ’20 in poi le ondate di calore si sono fatte più frequenti e più pericolose. E naturalmente sono le persone povere e svantaggiate a soffrirne di più. Così come sono i paesi poveri o impoveriti, arretrati o deliberatamente lasciati indietro, ad aver pagato il prezzo più alto per la crisi. Ma questi venti anni che sono passati tra oggi e il futuro dimostrano come, per quanto si siano fatti dei passi avanti sul fronte dell’energia, delle emissioni e del rapporto con la natura, il modello di sviluppo è ancora lo stesso. Il capitalismo con la sua corsa al profitto, la necessità di produrre sempre di più, di consumare sempre di più, è ancora sul trono e detta legge.

Alcuni degli autori sono più pessimisti e si concentrano su chi di fatto pagherà (e in realtà sta già pagando ora) per le conseguenze delle catastrofi annunciate e mai affrontate, oppure sulle menzogne che gli stati e le nazioni ci ammaniranno (ma lo stanno già facendo) per evitare di prendersi le responsabilità che gli toccherebbero. Per esempio nel racconto di Omar El Akkad: potrebbe succedere che non venissero più rese pubbliche le statistiche dei morti (sta già succedendo, a Gaza) e che dovessero passare venti anni prima che si restituissero i nomi dei morti a parenti e amici. Nomi che a quel punto verrebbero scritti dovunque, perché anche tra venti anni è solo la memoria che ci rende umani. Alcuni si concentrano sul paesaggio che ci circonda, sulla gentrificazione delle campagne dopo quella delle città (Vincenzo Latronico), sulle alterazioni che abbiamo dovuto accettare per avere pale eoliche efficienti e campi sterminati di pannelli solari (Claudia Durastanti), sulle città che si svuotano e l’emigrazione che non è più solo dei poveri e disperati ma di tutti (Chiogzie Obioma)

Angela Saini paventa la creazione di due cittadinanze, una di serie A e una di serie B, e la serie B è riservata ai migranti, e comporta solo quei diritti minimi che garantiscono che possano lavorare e sopravvivere. Peccato che spesso anche i cittadini di serie A hanno origini straniere… forse bisognerebbe farli retrocedere in B, o creare una sottocategoria? E quando indietro possiamo andare nelle origini per essere sicuri della loro purezza? Altri confidano nel potere della ribellione, per esempio delle donne che si troveranno (si trovano già) di fronte alla sfida riproduttiva: saranno le donne incinte, le partorienti e i neonati le vittime principali delle ondate di calore. Saranno le donne povere che vivono nelle zone non rinfrescate, che non possono evitare di andare al lavoro quando fuori ci sono 45 gradi, le vittime principali delle ondate di calore. E magari decideranno di non stare lì a guardare ma di agire (Mehaan Crist). E forse (Sergio del Molino) si ribelleranno anche i giovani europei, quelli che grazie ai voli low cost e soprattutto all’Erasmus si erano abituati a un’idea di Europa che era anche una realtà, e che quando le compagnie low cost falliscono e l’Erasmus viene cancellato per mancanza di fondi, decideranno di scendere in piazza. Perché le famiglie giovani sono già un mescolamento di culture e di nazioni, e l’Europa è una nazione di fatto, e non si può e non si vuole tornare indietro. E poi ci si può immaginare di lavorare meno, ma davvero. Non quel falso lavorare meno che è lo smart working, ma una vera settimana corta per tutti, che si traduca in un tempo vero per ciascuno, un tempo da dedicare a sé stessi e alla famiglia, per una vita davvero qualitativamente diversa (Francesca Coin).

Insomma le possibilità sono tante, più di quelle che riusciamo a immaginare. Dice Deotto a un certo punto del libro: «Se siamo così ciechi rispetto al presente è perché passiamo gran parte del nostro tempo a pensare al futuro». E al futuro pensiamo quasi sempre in negativo: lo facciamo quando pensiamo a noi stessi e alla nostra vita, lo facciamo ancora di più quando pensiamo a tutta l’umanità nel suo insieme. E senza dubbio non possiamo cancellare il futuro dai nostri pensieri. Però se riusciamo a dargli una forma precisa, come hanno fatto gli autori che hanno contribuito a questo volume, forse riusciamo anche a esorcizzare le paure che, individualmente e collettivamente, ci attanagliano, e a restare lucidi per affrontare quello che la realtà ci propone. Che è sempre diverso da quello che immaginiamo, e che richiede tutta la nostra concentrazione, le nostre capacità e la nostra inventiva.