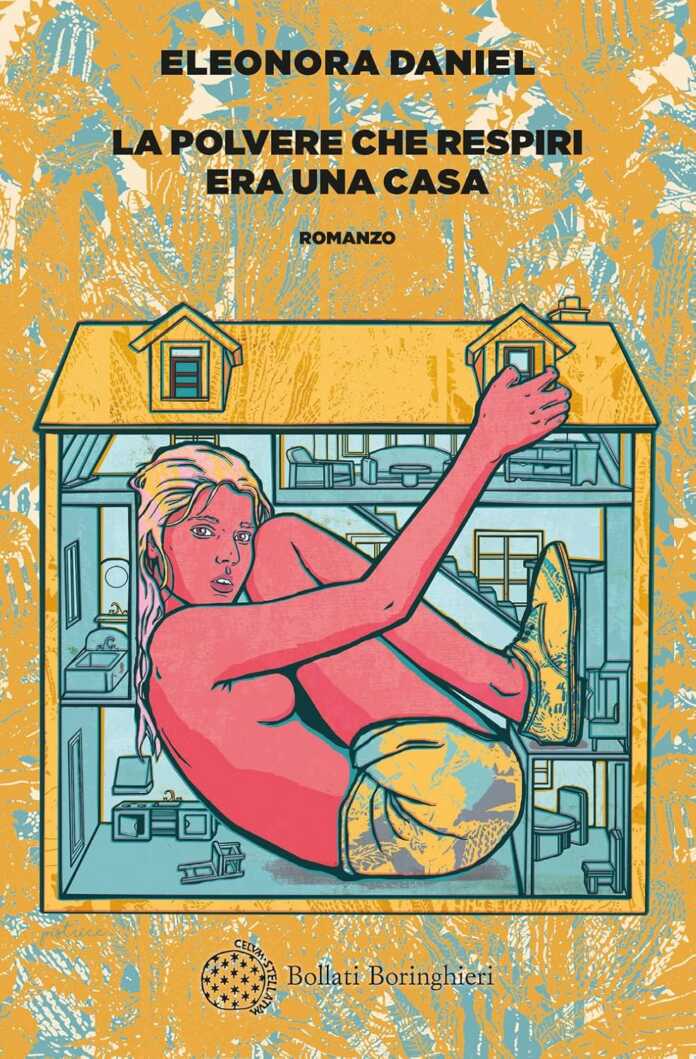

Non esiste amore incondizionato. Perché persino il legame più saldo, più vincolato da un sentimento maturo, s’infrange davanti alle aspettative disattese – non solo quelle nei confronti del partner, ma anche (e forse soprattutto) quelle sulla coppia. Nel suo esordio, con La polvere che respiri era una casa, Eleonora Daniel racconta il disfacimento, prima annidato in gesti minimi trascurabili, parole sfuggite per sbaglio, e poi travolgente, una valanga che distrugge ogni certezza, le fondamenta di una relazione.

All’inizio c’è un noi a narrare: i primi anni, la decisione di comprare casa, l’acquisto di un appartamento in un palazzo ancora nel grembo di un cantiere. La prospettiva di un nido tutto loro che diventa speranza di trascorrere insieme il resto delle loro vite. Il noi sono una lei e un lui senza nome, due singolarità fatte di sogni, paure e desideri, capaci di pensarsi come un nucleo sotto lo stesso tetto. Arriva il matrimonio; arriva il progetto di mettere su famiglia, arriva la delusione quando sono costretti ad affrontare il suo fallimento.

Quell’appartamento tanto voluto, così curato nei minimi particolari, e tutti gli oggetti al suo interno si trasformano nel teatro della disfatta. Il noi si sfilaccia sottilmente, lasciando che a prendere il suo posto sia l’individualità dei protagonisti, le loro esistenze ormai destinate a due direzioni diverse. Entrambi si fanno nome, assumono le voci dolenti di chi fatica a riconoscere la persona amata e sé stesso, abbandonano in modi differenti quel luogo in cui ormai aleggiano solo le ceneri, tra il glicine di lei e tazzine, libri, i simboli della loro quotidianità.

La scrittura di Daniel si muove con disinvoltura tra la prima persona plurale e la terza, presente e ricordi, con uno stile colloquiale abile nel rendere vividi dialoghi, descrizioni e narrazione. Non senza un’ironia lieve, accolta con grazia negli incisi tra parentesi: è lì che si nascondono davvero i personaggi, dietro alle giustificazioni e alle scuse con cui allargano il silenzio e si ritraggono giorno dopo giorno dal contatto con l’altro. Sono quegli incisi a correggere e precisare i pensieri e le azioni di lui e lei, a sfidarli nei momenti di maggiore debolezza.

Di fronte all’incapacità di comunicare, ai protagonisti resta solo la possibilità di scrivere. Prima della crisi si erano ripromessi di inventare storie per il loro futuro bambino, uno stratagemma per sentirlo già presente e immaginarlo con loro. Storie che acquisiscono nel corso del romanzo un altro scopo, altri sensi: condividersi per un’ultima volta, forse, o illudersi di riempire dei vuoti quando ormai è troppo tardi. L’altro si svela in tutta la sua inconoscibilità e nel suo potere di ferire. «Di loro è già rimasta solo una storia, che sta scrivendo per dirle addio – e addio forse non significa nemmeno non amarla più: significa solo Io esisto ho la mia voce e la mia voce la grido, significa solo Torno a essere chi sono senza te, dopo di te, addio. Significa solo: Addio».

Sono tutto ciò che resiste all’impossibilità di ricostruire cosa è successo e alla certezza di dover accettare la fine. Nessun muro è abbastanza forte da salvarsi, quando qualcosa si spezza. «Abbiamo saputo essere felici», spiega il noi nel bel mezzo del declino, «è una consapevolezza che non ha nulla di consolatorio finché non ci si arrende all’evidenza: non siamo più felici, lo siamo a giorni alterni, a spezzoni, e non basta».