Dopo Auschwitz, Adorno disse che scrivere una poesia sarebbe stato un atto di barbarie. Trent’anni più tardi, Francois Lyotard dichiarò che dopo Auschwitz era insostenibile la continuazione del progetto moderno. Dopo Gaza per Franco Berardi non hanno più luogo i sentimenti ma è diventato ancora più essenziale tornare a pensare, meglio se in forma resistente all’impermanenza della nostra coscienza e alla cattura a mezzo social della nostra attenzione. Pensare, insomma, scrivendo. O, parafrasando il titolo del suo penultimo saggio: disertare disertando.

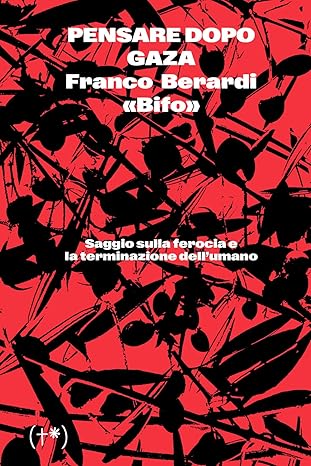

Pensare dopo Gaza (Timeo, 2025) è forse il libro più dark e apocalittico del filosofo bolognese, certamente non famoso per il suo ottimismo (1), la traccia di un pensiero che, nello specchio deformabile dell’odierna America trumpista, coglie anche il suo riflesso più oscuro. Per Bifo non si tratta di un’aberrazione ma, al contrario, dell’esito più conseguente per un’ intrapresa cominciata 250 anni fa con lo sterminio dei nativi americani e milioni di africani ridotti in catene.

Dovendo indicare l’inizio della fine, quindi, perché allora scegliere il genocidio dei palestinesi perseguito, a partire dall’aghiacciante attentato di Hamas del 7 ottobre 2023, dall’esercito e dai servizi israeliani, sotto gli occhi e con la complicità dell’Occidente? Perché questo evento, al terminal di qualsiasi agenzia umanitaria, fa sembrare la Storia, in quanto privilegio di noi occidentali, una favola per idioti? Perché, insomma, proprio questo genocidio e non un altro?

“C’è qualcosa di mostruoso nella mente dei palestinesi che sono vissuti nel terrore. E c’è qualcosa di altrettanto mostruoso nella mente degli israeliani” (pp. 33). Sappiamo che la Shoah, il punto di catastrofe per il pensiero occidentale del secondo dopoguerra, non ha rappresentato altro se non una mostruosa ecatombe per i non occidentali che hanno conosciuto sulla loro pelle e su quella dei loro avi cinque secoli di colonialismo. Un genocidio, cioè, ascrivibile anch’esso alla parabola del suprematismo bianco che Hitler estese per la prima volta al continente europeo. Dopo Gaza ce lo ha ricordato, ad esempio, il romanziere indiano Pankaj Mishra. Per Berardi non si tratta però solo di questo, come non si tratta neppure di equiparare i metodi dei nazisti nel ghetto di Varsavia a quelli impiegati in un lager a cielo aperto come Gaza (“auschwitz con le telecamere”). Una realtà del resto oggi sotto gli occhi di tutti.

“C’è qualcosa di mostruoso nella mente dei palestinesi che sono vissuti nel terrore. E c’è qualcosa di altrettanto mostruoso nella mente degli israeliani” (pp. 33). Sappiamo che la Shoah, il punto di catastrofe per il pensiero occidentale del secondo dopoguerra, non ha rappresentato altro se non una mostruosa ecatombe per i non occidentali che hanno conosciuto sulla loro pelle e su quella dei loro avi cinque secoli di colonialismo. Un genocidio, cioè, ascrivibile anch’esso alla parabola del suprematismo bianco che Hitler estese per la prima volta al continente europeo. Dopo Gaza ce lo ha ricordato, ad esempio, il romanziere indiano Pankaj Mishra. Per Berardi non si tratta però solo di questo, come non si tratta neppure di equiparare i metodi dei nazisti nel ghetto di Varsavia a quelli impiegati in un lager a cielo aperto come Gaza (“auschwitz con le telecamere”). Una realtà del resto oggi sotto gli occhi di tutti.

Per Bifo la catastrofe va invece osservata a partire dalla ininterrotta catena psicotica che, da una guerra alla successiva, fomenta la spirale collettiva del sangue e dell’odio. Ad ogni nuovo ciclo traumatico, un nuovo anello della catena, e così via, all’infinito. Una spirale di vendetta “che chiamiamo Storia per darci delle arie”, ma che sotto la solennità cerimoniale rivela soltanto la nostra arroganza e confusione mentale. Un fiume di sangue che a partire dall’Olocausto del popolo ebreo negli ultimi ottant’anni ha imposto lo stato nazione israeliano agli arabi e la deportazione della popolazione locale, dando vita a sempre nuovi anelli di persecuzioni e di guerra.

Anche la memoria può diventare così il dispositivo che perpetuando i valori identitari della comunità cementa al suo interno i vincoli del rancore e dell’odio. “A costo di apparire sciocco, mi chiedo: davvero bisogna ricordare ? (..) La ritualizzazione della memoria funziona come rafforzamento dell’identità ma anche come promessa di vendetta (..) il nazionalismo, la sopraffazione, la guerra traggono origine dalla memoria di un passato” (pp. 84-85). L’esito dell’umiliazione collettiva, che osserviamo a Gaza e in Israele, come in un mostruoso laboratorio umano, porta ancora una volta la vittima a identificarsi con il suo carnefice.

Una carneficina spacciata ora per una guerra di intelligence e di intelligenze, che si affida sempre più a droni e tecnologie di riconoscimento del comparto industriale militare, collaudate direttamente sul campo, a Gaza come nel Donbass. Quella che Berardi chiama automazione dello sterminio è in fondo il genocidio con il pilota automatico a cui stiamo assistendo, la prova che dopotutto, detto con una battuta terribile, la guerra è davvero la killer application dell’intelligenza artificiale.

Non si parla a questo punto di Gaza, di israeliani e palestinesi, o almeno non soltanto di loro, perché “l’effetto provocato dall’aggressione israeliana ha spalancato l’abisso tra colonialismo e mondo colonizzato” (pp. 92). Nel secolo scorso, mentre a Ovest il movimento operaio veniva travolto dalla ristrutturazione liberista, i movimenti di liberazione nel Sud del mondo approdavano uno dopo l’altro al nazionalismo. Non deve stupire, insomma, se oggi non è più il tempo dei “valori occidentali” sbandierati fino a ieri l’altro ma quello dei Modi, degli Erdogan, dei Mohammed bin Salman. Mentre ne registriamo l’ascesa, cala invece il sipario sull’ultimo spettacolo in cartellone: la disintegrazione del mondo bianco, sempre più residuale sul piano economico e demografico, con l’implosione finale del suprematismo razzista negli Usa e in Europa. “Non esiste nessuna democrazia liberale, ed è riduttivo definire il potere di Putin o di Trump come tirannide autoritaria. L’una e l’altra forma sono piuttosto la manifestazione politica (cioè spettacolare) del potere sempre più ineludibile del sistema finanziario e del sistema tecno militare” (pp. 94).

Così l’evoluzione si riprende oggi il posto che credevamo definitivamente assegnato alla civiltà e al progresso. L’impero globale immaginato nel 2000, sul modello di Internet, da Antonio Negri e da Michael Hardt (2) crollò appena l’anno dopo, abbattuto dagli aerei di Bin Laden nel centro di Manhattan. L’agente umano che pensava di poter dominare la complessità del reale, a cominciare dal clima, alla fine ha dovuto ricredersi: “quell’illusione è caduta”, la volontà ha perduto la sua potenza e con essa la forza dell’azione politica. Ma ha perso in partenza anche il feroce tecno-ottimismo di un Chris Anderson, la fede di Silicon Valley in un futurismo ormai senescente, rispetto al Marinetti di un secolo fa. Hanno vinto invece il caos e l’automa digitale, i due pilastri del nostro presente: “Si stanno svolgendo due storie del mondo parallele, con punti di intersezione obliqui, ma pur sempre separati: la storia del caos geopolitico, psichico e ambientale e la storia dell’ordine automatico che si concatena in maniera estensiva, avviluppando e soggiogando il mondo senza però governarlo” (pp. 196).

Per Berardi qualsiasi exit strategy dal caos e dal dominio passa necessariamente per la liberazione dalla storia, una trappola che tiene in scacco la nostra immaginazione e fa girare la ruota del massacro, su cui ci impegnamo tutti come criceti. Il primo passo consiste nell’emanciparsi dal fantasma del Padre Creatore che, oggi come ieri, manda figli e figlie a morire per lui. Per questo, alla Bibbia preferisce l’eresia di Marcione (85-160 d.c.), precursore del moderno anti-nativismo, che separava nettamente il buon Padre del Nuovo Testamento dal malvagio Dio biblico. Nell’ultima nota apre alla fine agli stoici e a Lucrezio in particolare che, dice, si è deciso a leggere soltanto ora a 75 anni. E ne è valsa la pena perché “Lucrezio non parla della storia se non per comprendere il dolore del mondo, come quando racconta di Ifigenia sacrificata per i sogni di vendetta e di gloria del padre e degli altri eroi” (pp. 225).

NOTE

(1) Una tendenza affettuosamente rappresentata dalla pagina Facebook “L’angolo del buonumore con Bifo.”

(2) Michael Hardt, Antonio Negri, Impero: Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, 2000